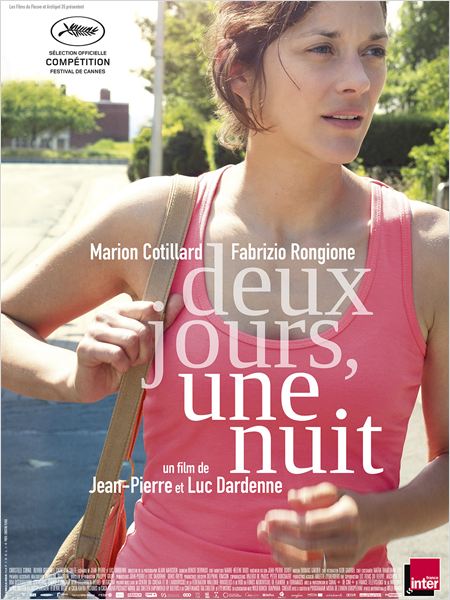

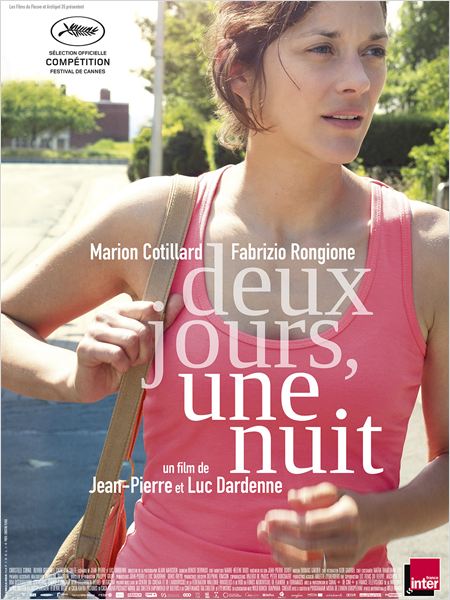

La singulière partition des frères Dardenne nécessite un petit temps d’adaptation. Conjuguer d’emblée la mélodie rêche d’une mise en scène clinique avec les larmes et l’affaissement de Marion Cotillard est un pari risqué.

Pourtant, on est très vite happés par cette course qui, si elle est sans musique (à l’exception de deux scènes, intégrées au récit, écoutées dans la voiture), fonctionne pourtant entièrement sur sa dynamique. Art de la répétition, elle ne cesse de moduler sur le même canevas : une porte qui s’ouvre, la demande de sauver un emploi à un(e) collègue qui en contrepartie devra renoncer à sa prime.

La première facette de cette tranche de vie a donc une dimension collective : qu’on soit 12 hommes en colère ou 16 employés en galère, c’est bien la confrontation à la justice et le renoncement à la réaction instinctif (la vengeance chez Lumet, l’égocentrisme chez les Dardenne) qui se joue ; à la différence que si dans le premier, on apprend à honorer une justice démocratique, le second dévoile la violence impitoyable des dilemmes crées par le capitalisme.

Certes, la visite à tous les collègues (un casting impeccable, marque habituelle chez les cinéastes) permet un artifice narratif légèrement appuyé, déployant l’éventail de toutes les réactions, de toutes les situations possibles : l’altruisme, la mère célibataire, l’agression, le désaccord, le dilemme, etc. Mais s’ils permettent une cartographie sociale de la classe ouvrière, le plus souvent obligée de travailler au noir le week-end, de ces échanges surgissent aussi de véritables moments de grâce, d’une humanité profonde et rare. On pense aux larmes de l’entraîneur de foot, aux refus embarrassés de ces collègues qui auraient tant voulu qu’on ne leur impose pas pareil choix.

De la violence du monde du travail, on ne verra que cet échange entre ceux qui la subisse. Le monde des décideurs est à peine un arrière-plan. Le contremaître, véritable ordure, n’apparaîtra que 10 secondes. La grande intelligence du film, sa pudeur aussi, est de se placer à hauteur des employés : c’est leur langage, c’est leur maladresse, loin des arguments chiffrés et pragmatiques de la direction. Jouer son emploi, c’est déterminer sa vie, son logement, le bien-être de ses enfants.

Cette vie intime est le deuxième angle du récit : celui du carrefour où se trouve Sandra, qui doit décider si, au sortir de sa dépression, elle se laisse faucher en plein élan ou si elle se battra. La fragilité de sa motivation, portée à bout de bras par un mari dévoué, les découragements pourraient être considérés comme une surenchère dans le misérabilisme. Il n’en est rien. Sandra est un être fragile et faillible qui va apprendre malgré elle à reprendre contact avec les autres.

De ce point de vue, la progression et le dénouement de la quête sont particulièrement habiles. Après avoir mis à l’épreuve l’altruisme de ses collègues, le dilemme se retourne brutalement contre Sandra. Tout en chargeant de nouveau avec violence le système, les cinéastes permettent, dans cet univers carcéral et inhumain, la libération finale de leur personnage. Délestés, effroyablement libre, elle peut désormais affronter un terrain plus large, celui de l’emploi, pour une vie incertaine mais heureuse.