S’il est une personne qui ne risque pas d’oublier la journée de son quarante-troisième anniversaire, c’est bien Renald Luzier, alias Luz, dessinateur émérite, chroniqueur engagé et mélomane passionné : ambivalence difficilement surmontable de sentiments extrêmes et contradictoires, entre sidération absolue devant ce qu’il est difficile de qualifier autrement que de « massacre » et hébétude totale devant le fait d’en avoir réchappé par un hors-concours de circonstances.

La sensation du vide qui s’ouvre sous les pieds, le travail fondamental d’acceptation du deuil, la nécessaire prise de recul pour éviter de sombrer dans la folie, il n’a guère eu le temps de les subir, de les vivre ou d’y réfléchir sereinement, pris dans une spirale médiatique d’ampleur nationale voire mondiale, dans les quelques jours qui ont séparé le 7 du 11 janvier 2015, et même ensuite.

La réaction instantanée de la masse, phagocytée par une émotion incontrôlable bien compréhensible, aura tout emporté sur son passage, sans faire de détail, et placé cet homme d’ordinaire peu enclin aux grandes manifestations publiques, au centre d’une lessiveuse impitoyable : sommé d’honorer un symbole et un statut de martyr dont ni lui ni ses confrères défunts ne se réclamaient (ou se seraient réclamés), de continuer un combat « sémantique » qui n’était que partiellement le sien propre, et, surtout, d’assumer sur ses épaules, en tant que « figure historique » d’un journal, la consolation d’un peuple entier, à la fois perdu, divisé et blessé comme jamais depuis la Libération soixante-dix ans plus tôt.

Bref, sois un héros, dessine, et si possible, maintenant, tais-toi (ou parle moins fort).

Auteur, dessinateur, caricaturiste, artiste ? Depuis plus de vingt ans, Luz cumule toutes ces casquettes, croquant ses contemporains dans toute leur diversité (politiques, chanteurs, religieux, personnalités françaises comme internationales, mais aussi bobos, péquenots, hipsters, gauchos, fachos, bourgeois, beaufs, grenouilles de bénitiers, aristos, citoyens de base) avec la même ironie mordante, la même acuité acerbe, tout en manifestant (aussi) une certaine empathie envers ses « cibles », laissant percer des pointes de tendresse dans son jubilatoire jeu de fléchettes caustiques.

Mais alors, au lendemain d’un tel traumatisme, quel rapport peut-il subsister entre celui qui avait publié à compte d’auteur un magnifique diptyque (à ce jour) en tirage limité, Trois Premiers Morceaux Sans Flash, en collaboration avec la photographe Stefmel, hybride d’images, de dessins et de textes retranscrivant avec fougue l’énergie des salles de concert rock, et celui qui, le 14 janvier dernier, proposait cette fameuse une qui se vendra à des millions d’exemplaires dans le monde et qui, avec son double sens (trop ?) subtil, sera diversement interprétée (courageuse pour certains, lâche pour d’autres, inutilement ou scandaleusement provocatrice pour les derniers) ?

Quel lien peut-on retracer entre le fan de musique qui dépeignait sa passion pour l’univers du son qui claque dans le bondissant (et culte) Claudiquant Sur Le Dancefloor et l’ami éploré qui, la gorge serrée, prononce le nom du groupe de punk californien Dead Kennedys, lors d’un éloge funèbre suivi par les chaînes de télévision du monde entier ?

Quel continuité possible entre le DJ amateur capable de faire vibrer une salle entière dans un festival electro en balançant à une foule trépignante le crépusculaire Hallelujah de Jeff Buckley, et l’homme au quotidien en miettes, placé sous haute protection et suivi nuit et jour depuis cinq mois, à qui l’on ne laisse même plus le libre choix d’assurer ou non la continuité d’une ligne éditoriale sur laquelle tout le monde s’arroge le droit d’avoir un mot à dire ?

On pourra toujours tenter d’imaginer quel calvaire ce fut, et à quel point celui-ci reste probablement d’actualité, de recoller les morceaux de son histoire, de sa motivation, de sa personnalité. Et pourtant, on aura beau se le représenter, on ne pourra jamais, à proprement parler, le VIVRE. Dans ce tourbillon d’événements incontrôlables, cette voracité d’une sur-médiatisation qui allait finalement retomber telle un soufflet gonflé à un certain « esprit », Luz aura perdu beaucoup de plumes, et notamment la plus précieuse des cordes de son arc polyvalent : l’envie de dessiner. C’est le long réapprentissage, encore en cours, de la complicité entre un artisan et son outil de prédilection, qu’il nous relate en se mettant lui-même en scène, comme jamais, dans un album extrêmement personnel, le plus intime de son œuvre, le bien-nommé Catharsis qui sort ces jours-ci.

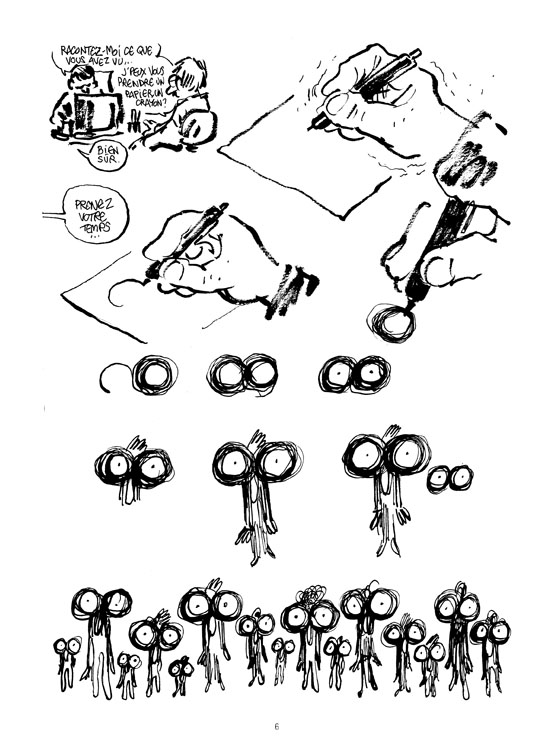

Dès le jour du drame, Luz dessinera, en fait… mais ce qui sortira de sa main sera dicté par autre chose que sa volonté : de troublants personnages aux yeux écarquillés, les membres comme atrophiés, les corps lestement engoncés dans le blanc du papier. Reflets tragiques du choc, de l’incrédulité, de la paralysie aussi, ces personnages (qui sont bien entendu des extensions de lui-même, bloqués dans l’horreur de cette matinée fatidique) sont comme des Shadoks à qui l’on aurait confisqué toute planète à exploiter et tout droit de pomper comme bon leur semble, ne leur laissant pour seule expression possible qu’un silence de plomb.

Catharsis est un récit foisonnant, qui ne dévoile la cohérence funambule de sa trame explosée qu’au bout de plusieurs dizaines de pages. Comme le cerveau de son auteur, il semble en constante ébullition : on passe sans crier gare de vignettes tragi-comiques, telles celles composant un ballet imaginé tout spécialement pour hommes en noir avec mitraillettes, ou ailleurs une conférence de rédaction post-mortem surréaliste, rendue à la fois tristement glaçante et outrageusement grotesque par ce qui ressemble fort à une référence cruelle à la blessure du personnage de Carl dans le comic book Walking Dead de Robert Kirkman, à d’oniriques envolées pouvant décrire autant le tourbillon d’amour où notre héros (celui de l’album) a la chance de pouvoir parfois s’abandonner, que les irrépressibles crises de panique auxquelles il est sujet.

Sans être omniprésents, plusieurs motifs récurrents viennent émailler cette chronique d’une (double) peine extraordinaire, tant d’un point de vue scénaristique que pictural : sa boule au ventre, qu’il baptisera « Ginette » pour l’apprivoiser, sorte d’Alien psychologique, polymorphe et flippant dont même HR Giger n’aurait pas imaginé le vice, revient à plusieurs reprises le menacer de sa culpabilisation insistante, tout comme cette dévorante couleur rouge, comme peinturlurée, qui représente tour à tour le sang des victimes, la force rassurante de l’amour éternel et la peur de l’auteur de sombrer dans la folie la plus irrationnelle.

On se retrouve pris par la main pour revisiter des souvenirs d’enfance qui semblent rétroactivement hantés par les prémices de l’horreur à suivre, invités à partager la sérénité en dents de scie du nid conjugal de deux tourtereaux que la surveillance de « collègues » met à rude épreuve, ou à partager les angoisses paranoïaques d’un traqué potentiel, devenu ermite lycanthrope, sans filet de sécurité ni camisole de force.

Tout cela serait une lecture captivante mais harassante qu’on pourrait taxer de nihilisme exacerbé, si elle n’était transcendée par l’humour décidément indéboulonnable de Luz : chaque plongeon dans une douleur quasi-indicible est compensé, parfois dans la même case, par un trait drolatique salvateur ou une saillie verbale hilarante. Un peu à la manière des Idées Noires de Franquin (auxquelles le dessinateur rend un hommage appuyé), Catharsis préfère nous faire rire du gouffre et danser à son bord plutôt que nous laisser attendre qu’un autre ciel nous tombe sur la tête.

Manuel de survie (ou plutôt de survivance) en époque hostile, carnet de bord riche d’amour, d’humour et d’espoir, Catharsis ne sombre à aucun moment dans la pleurnicherie, le pathos ou la volonté de vengeance, pas plus qu’il ne pose un jugement dogmatique sur des événements connus de tous. En revanche, il nous fait réaliser, avec légèreté et poésie, qu’après une telle perte, fut-elle aussi radicale que celle de la compagnie d’êtres chers, ou de l’envie de vivre, de créer et d’aimer, s’il restera forcément une « boule au ventre », il appartient à chacun de la faire fructifier ou de se laisser dévorer par elle.

Une image saisissante perdure, longtemps après avoir refermé ce roman graphique ludique et salutaire, autant qu’intense et bouleversant : celle d’un anonyme venant exprimer à la « star » par défaut son respect, son admiration et son émotion, puis pleurer sur son épaule, jusqu’à noyer sous ses larmes, dans un torrent irréel, celui qu’il était venu encourager. Une fois sa soif compassionnelle épanchée, le badaud tourne les talons et laisse l’auteur exsangue, comme effacé de sa propre page.

Luz a récemment expliqué que la tragédie du 7 janvier 2015 (son étouffant corollaire compris) avait constitué pour lui un drame personnel devenu national. Ici, il se réapproprie son histoire à lui, avec ses moyens propres, souvent émouvants, toujours à bonne distance, cherchant à préserver, dans son existence désormais vitrifiée, tout ce qui peut encore l’être.

Redevenir le héros de sa propre vie, celle de personne d’autre.

A la toute fin de Catharsis, les p’tits bonshommes fébriles au regard sidéré du début semblent de nouveau mobiles, capables de se mouvoir hors de leur prison mentale initiale.

Comme une sorte de résurrection, à peine esquissée, tout juste suggérée (ce qui, au passage, ne manque pas de sel pour un anticlérical tel que lui).

Vas-y.

Lève-toi.

Marche.

Regarde-toi dans les yeux, tu es le seul à pouvoir le dire.

« JE SUIS RENALD. Et je m’en branle. »

Merci Luz.

Catharsis (128 p.) est paru le jeudi 21 mai 2015, aux éditions Futuropolis.

Photo en-tête © Vice News