Tout commence le 6 Décembre 2013. Une énième édition des Transmusicales dans le fief rennais. Changement d’époque : adieu les soirées confinées vécues il y a quelques années. Désormais, c’est un sinistre hall à bestiaux qui nous accueille. Le son est effroyablement indigeste pour nos esgourdes. Le show-room sans intérêt. Une soirée presque gâchée.

Une seule consolation : un retour au bercail avec un pilote qui glisse dans son autoradio le dernier album venu l’enchanter. Dès le titre d’entame (Renaissance) j’adhère à l’engouement.

San Fermin … Non pas une bande folklorique des fêtes célébrées chaque année du côté de Pamplune mais un combo qui nous offre un premier effort de toute beauté. Un style rangé dans la qualification de « pop baroque » et une découverte qui aguiche vivement mon intérêt.

Pour le reste, le boycott jusqu’à nouvel ordre des prochaines rencontres hivernales devenues hélas superfétatoires. Au rayon des réjouissances : San Fermin (l’album) peu de jours après sur la platine de votre humble serviteur. Un des albums majeurs du millésime à l’image puissante du taureau fier sur la pochette de l’éponyme.

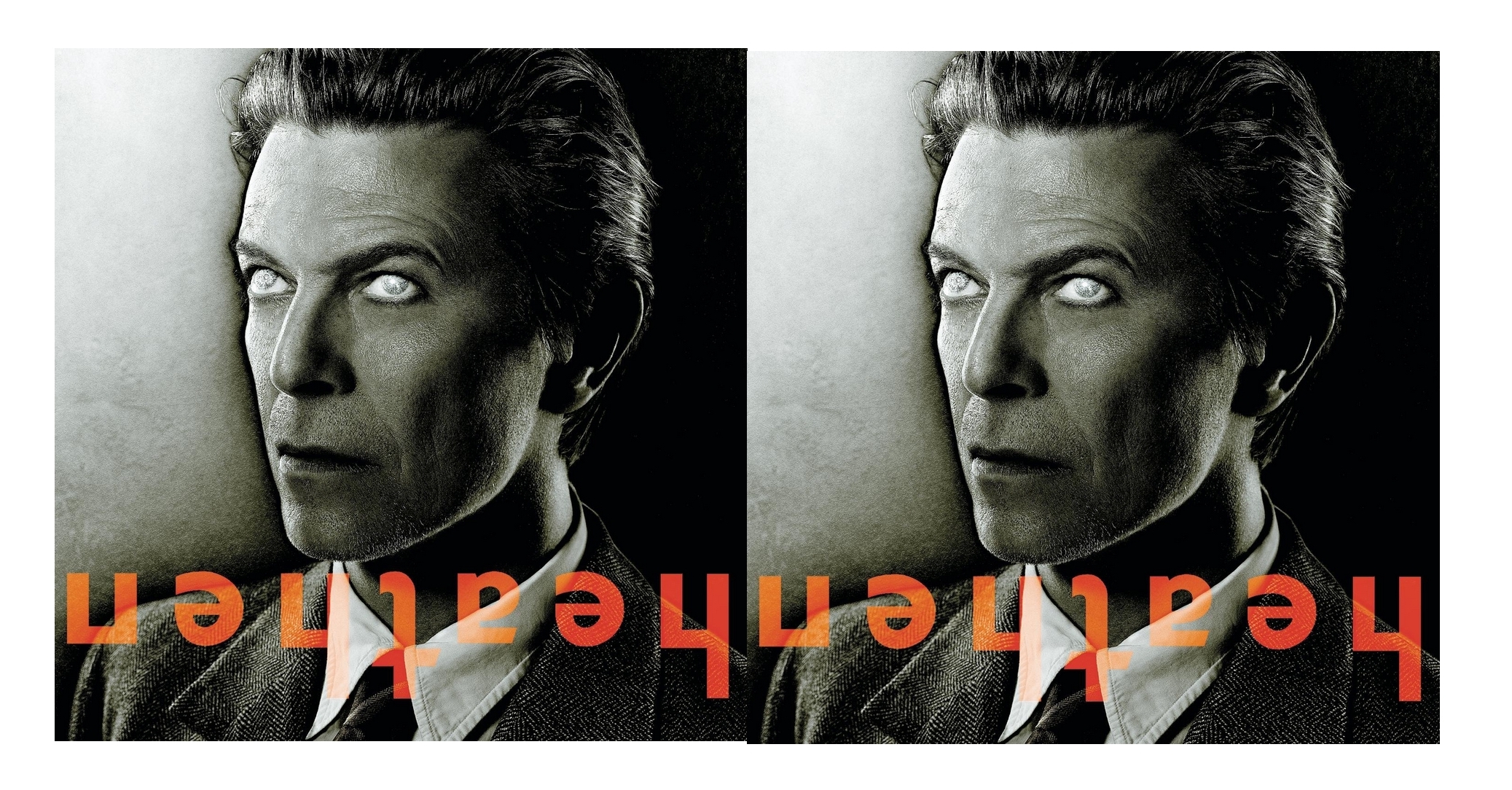

Une suite qui s’annonce en cette année 2015 et l’on se demande si le nouvel animal sera à la hauteur du précédent. Cette fois-ci pas de cornes, les oreilles sont celles d’un lapin. Question alors de savoir si ce sympathique Jackrabitt finira ou non en civet ?

Autant ne pas ménager le suspense, le second opus est tapissé d’une étouffante luxure sonore. Le curseur de la grandiloquence poussé au maximum. Suite logique certes mais à défaut d’être le jumeau du prédécesseur dont il sera difficile de faire abstraction, le ressenti d’un gavage aux hormones pas toujours très bienvenue.

Ellis Ludwig-Leone, le maître d’œuvre une fois encore d’une architecture complexe. L’homme métronome à la baguette. L’ouvrage est colossal. Pas de changement réellement de vision, la musique est ambitieuse et respire d’un fleurissement orchestral imposant.

On peut regretter de prime abord une entame quelque peu anecdotique. Toujours des cuivres et des cordes pour ornementer les constructions osées. Le hic, c’est qu’à défaut de catalyser ou sublimer les mélodies, la nouvelle production vient les annihiler par trop d’efforts.

La chaleur « Callahanienne » dans le timbre d’Allen Tate reste encore le point d’ancrage qui nous captive de manière alternative. Pas de total chamboulement pour celles et ceux qui se sont délectées du précédent ouvrage et pourtant exit Rae Cassidy au casting. C’est peut-être là que réside la faille du second opus. Une des raisons mais pas la seule.

Admettre tout de même que le titre qui donne son nom à l’album est plus attrayant. Jackrabbit est épique. Aucune demi-mesure dans cette flamboyance évidente. Pièce maîtresse d’un ensemble aux petits oignons. La technique, l’émotion tout y est ! Trop peut-être ?

C’est une certaine Charlene Kaye qui prend le relais. Pas évident car l’auditeur aura été charmé par sa consœur partie voler de ses propres ailes.

Jackrabbit se découvre titre après titre comme une suite destinée à conquérir les adeptes de la performance. La marque d’une sophistication franche qui flirte avec les expériences pouvant presque rivaliser avec celles des canadiens d’Arcade Fire, orfèvres en la matière.

Au rayon des choses nouvelles, il y a certaines tentations de capter ici et là des souffles électroniques.

Nous sommes dans un péplum saisissant. Position alors de celui qui ne veut pas être pris en otage. Celui qui attendait peut-être trop un édifice moins chargé. Pour un individu emprunt à la finesse, il y aura forcément une déstabilisation de ce surplus de matière. Il y a néanmoins ces constructions parfois enfantines qui glissent sur des arrangements hautement stylisés sans que le tout ne soit pour autant bancal. Il faut reconnaitre alors la qualité dans la délivrance qui confère un mouvement perpétuel où une cascade sonore réponde à une autre.

Le public blasé y verra légitimement un manque de simplicité. Pour être lapidaire, San Fermin en deux ans est passé de la subtilité insolite à certains ronflements rococo.

Quitte à s’enticher du genre, ce recul regretté me donnera l’envie subite de replonger dans la discographie des allemands de Get Well Soon.

Explication alors du malaise pour une nouvelle écoute puis une autre et bien d’autres jusqu’à tomber dans l’analyse obsessionnelle. Finalement se dire que l’impression premium était sans doute la plus juste. La dureté alors de reconnaître dans la nouvelle recrue une propension à la surenchère technique au dépend de l’émotion. Considérer alors que son acolyte est lui aussi contaminé par cette tendance criarde.

Jackrabbit est-il alors décevant ?

D’une certaine manière. Cependant répondre par l’affirmative de manière si tranchée c’est occulter l’effort d’élévation vers des sommets plus abruptes. La tentation alors de botter en touche et de vous dire que tout reste subjectif et question d’humeur. Il est évident que la superposition des choses ne sera pas la bienvenue pour ceux qui voudront goûter aux accalmies finement ciselées (même si l’album regorge de ces plages où les arpèges viennent côtoyer les chuchotements délicats)

Dans la tête d’Ellis Ludwig-Leone ça fourmille dans tous les sens. Sa capacité ingénieuse à modeler son petit monde est toujours omniprésente. Lui, discret derrière ses lunettes mais plus que jamais le virtuose qui ose la folie des grandeurs.

Difficile pour autant de ne pas faire la fine bouche …

L’effet surprise ayant disparu, il serait néanmoins abusif de cracher dans le terrier. L’animal est plus versatile mais le talent toujours bien au rendez-vous. Il n’empêche que malgré les apparences, le taureau était bien plus raffiné.

L’album est disponible chez votre disquaire dès à présent.