Affirmer que le début des 90‘s fut une période très prolifique en matière de grands disques voire chefs-d’œuvre est une lapalissade qui tombera sous le sens de n’importe quel mélomane avisé. Nas, le Wu-Tang, Slowdive, Pavement, Red House Painters, je pourrais, histoire de remplir ma chronique, m’amuser à en citer quelques dizaines. En revanche, combien d’albums, au bout de trente ans, exercent un pouvoir de fascination aussi fort, voire supérieur, qu’à leur sortie ? En matière de musique électronique, quelques uns (Amber et Tri Repetae d’Autechre, Coil, Times Machine ou encore le Selected Ambient Works vol 2 d’Aphex Twin). Concernant l’indie-rock, hormis 41 de Swell, je ne vois pas. Et encore. Concernant Swell, il ne s’agit pas tant de fascination que de magnétisme.

Un pouvoir d’attraction né d’un disque complètement déglingué qui parvient à rester debout sans qu’on puisse en comprendre par quel miracle. La déglingue, on sait d’où elle vient : début des 90‘s, aux Etats-Unis, c’est l’émergence et le triomphe des Slacker (Pavement en tête, suivi de près des déjà vétérans Dinosaur Jr, Sebadoh ou autres Silver Jews). 41 s’inscrit parfaitement dans ce mouvement tout en s’en démarquant le plus possible. Car le credo de Swell, depuis …Well ? sorti deux ans plus tôt, c’est plus l’étrangeté («you’ve got the time to be so strange» chante Freel sur Song Seven) que le foutoir sympathique de ses compagnons de route.

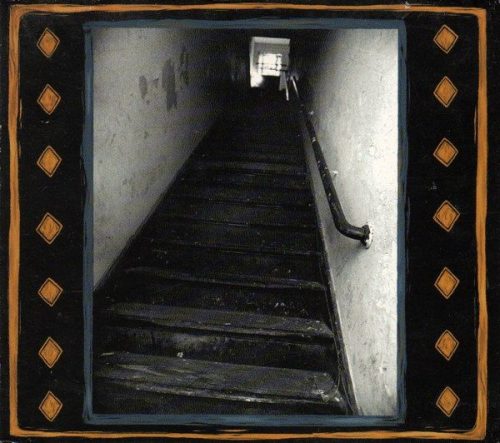

41, faisant référence au 41 Turk Street, entrepôt dans lequel vit et enregistre David Freel en 1993, voit le jour le 22 mars 1994 et creuse de façon plus profonde encore le sillon entamé par …Well ? Le trio conserve la formule utilisée précédemment (guitares acoustiques en toile de fond + décharges électriques) tout en lui ajoutant de nouvelles toxines. Celles, très urbaines, d’un smog recouvrant toutes les chansons et dans lequel le groupe avance, traçant un chemin connu de lui seul. L’auditeur ne doit son salut qu’aux guitares électriques acérées, tranchantes de David Freel ainsi qu’au jeu de batterie précis et puissant de Sean Kirkpatrick permettant à la fois d’ouvrir un chemin et d’y rester ancré tout du long. Parce qu’il est hors de question de compter sur les claviers chancelants ou les guitares acoustiques, dont le rôle premier semble de vous perdre, et encore moins de la basse, hyper anxiogène, pour vous en sortir.

En fait, 41, c’est un peu la visite des bas-fonds de San Francisco, la nuit. L’errance dans des quartiers mal famés où se croisent des illuminés, des toxicos, des suicidaires, les laissés pour compte de l’Amérique, vus à la première personne.

C’est également l’observation d’un microcosme dans ce qu’il a de plus déglingué, étrange, tendu, où les bouffées de violence surgissent n’importe quand, où les moments de répits, très Morriconiens, ne sont qu’un leurre.

C’est probablement là que réside ce magnétisme que j’évoquais en début de chronique. Dans le fait que Swell nous donne les clés et nous invite à découvrir l’envers du décor d’une ville qu’il connaît parfaitement. Elle reste, pour l’auditeur, un mystère entourée d’un smog opaque que le groupe nous laisse entrevoir que par trouées, ou parfois encore au ralenti (Forget About Jesus). A moins que ce mystère, ce magnétisme ne soit, de façon plus prosaïque, lié aux guitares acoustiques, véritable colonne vertébrale de 41, conférant à l’hypnotisme, ou encore au chant de Freel, à son timbre si particulier, ou encore aux chansons, dont les mélodies vous hantent bien après la fin de l’album, ou encore …

Bon, on pourrait trouver un nombre incalculable de raisons d’être fasciné par 41 mais toujours est-il que depuis le 22 mars 1994, je n’arrive toujours pas à déchiffrer le mystère, cette aura qui entoure ce disque. Et pour être honnête : rien ne me réjouit plus de me dire que je pourrai encore l’écouter des années entières sans parvenir à le déchiffrer.

Swell · 41

Beggars Banquet . 22 Mars 1994