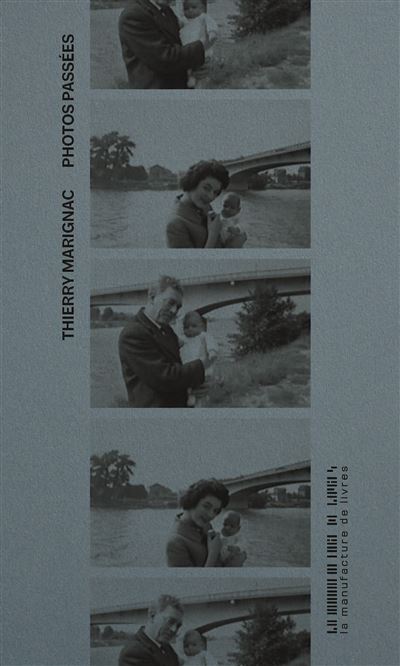

Photos passées vient de sortir à la Manufacture de livres. Thierry Marignac y raconte son histoire, vue à travers le prisme d’un mystère familial. En février 2022, il reçoit de sa tante deux photos : un bébé grognon, dans les bras d’une femme coiffée années 50, puis dans ceux d’un homme en pardessus, plus âgé qu’elle. En fond, une rivière, un pont, quelques arbres. C’est la première fois que Thierry Marignac voit le visage de son père biologique. Il ne connaît pas encore vraiment son nom, seulement une hypothèse non confirmée. Comment traverse-t-on une vie fondée sur un mensonge permanent, un silence redoutable ? En menant une existence d’équilibriste, de romancier toujours en position de combat, et surtout en suivant sa voix intérieure, impérieuse, invincible.

Mais ce livre n’est pas une autobiographie narcissique, car Thierry Marignac y raconte aussi les rencontres qui ont fait de sa vie ce qu’elle est. On y retrouve au fil des pages Hervé Prudon, Jérôme Leroy, Pierre-François Moreau, Carl Watson et bien sûr l’ami de sa vie, Edouard Limonov. Il y évoque aussi les poètes russes qui ont réveillé en lui un amour de la poésie qui remonte à l’adolescence, et conclut l’entretien en affirmant :

« On n’est pas obligé de se soumettre au formatage, qui existait déjà à mon époque. On peut s’en moquer et exister quand même, dans les interstices du système, où je suis aujourd’hui encore. Je n’ai pas d’enfants, peut-être pas par hasard. Mais je souhaite avoir des héritiers. »

Le résultat est un livre qu’on ne lâche pas, écrit dans le style qu’on aime, avec précision, distance, dérision, arabesques et ellipses qui entrainent le lecteur dans la vie d’un auteur singulier, à la fois complexe et touchant, sans compromis. Une autobiographie qui, à coup sûr, donnera à ceux qui ne connaissent pas Thierry Marignac l’envie de découvrir ses nombreux romans.

Merci à lui pour cet entretien en toute liberté, pour son incroyable vitalité et son amour des mots.

J’ai trouvé que dans ce livre, tu étais devenu un personnage de roman. T’en es-tu rendu compte en écrivant ?

Non, pas vraiment. Mais c’est vrai que j’ai éliminé beaucoup de choses, notamment celles qui n’étaient pas liées directement à cette histoire. Un travail de romancier justement.

Comment as-tu déterminé ce qui était lié à cette histoire et ce qui ne l’était pas ?

Ça s’est fait plutôt spontanément. J’avais déjà des marques, c’était facile pour moi vu que je n’avais pas à inventer, je connais ma vie.

Est-ce que ce livre t’a surpris, au final ?

Évidemment, quand tu fais ce genre de livre, tu procèdes nécessairement à une sorte d’auto-analyse. Par exemple, le fait que je n’aie jamais parlé de cette histoire a joué un rôle, et j’ai exploré cet aspect-là. Et puis en écrivant j’ai compris beaucoup de choses, notamment sur les personnages familiaux et leurs attitudes. En réalité, j’ai passé la plus grande partie de ma vie à ne pas m’occuper de cette histoire. De ce fait, en revenant dessus, j’ai compris des tas de trucs que je n’avais pas saisis, par distraction, tout simplement.

Si tu n’avais pas reçu ces deux photos, est-ce que tu aurais écrit ce livre ?

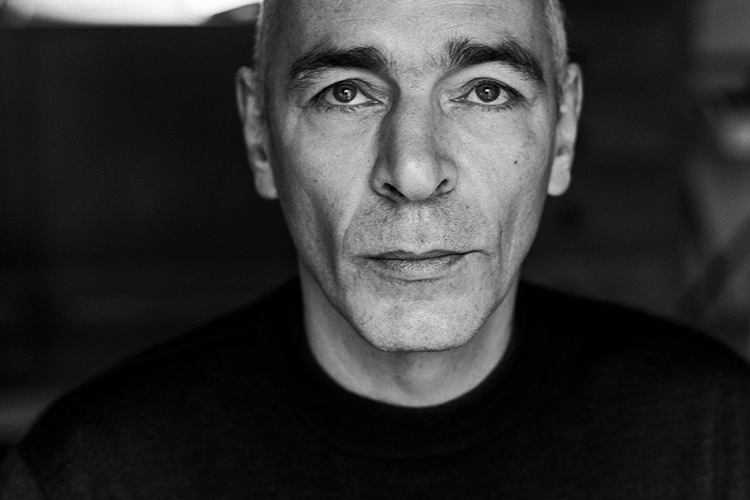

Non. Mais ça n’a rien à voir avec quelque chose de violent ou de brutal. Quand j’ai reçu ces photos, je m’y attendais car ma tante me l’avait plus ou moins annoncé. J’étais curieux, évidemment, mais ça ne m’a pas fait un choc énorme. Et puis deux jours après a démarré l’opération spéciale en Ukraine. Or je vivais depuis plusieurs années de traductions du russe, et je me suis dit que ça n’allait pas être porteur pendant un bout de temps, cette affaire… C’est pour cela que j’ai commencé à écrire ce livre. Sur ces photos des années 50, on ne voit pas grand-chose en réalité. Ce n’est que quand il a fallu en faire des tirages haute définition pour la couverture que j’ai commencé à voir que peut-être, je ressemblais un peu à cet homme-là. Une amie m’a pris en photo et m’a dit : « tu vois là, tu as la même gueule que lui. Tu as souvent cette expression-là. » Quand je pense à des filiations en termes d’attitude, à des choses que je ne comprends même pas chez moi, et qui me sont tout à fait spontanés, je me pose des questions. Est-ce que ça vient de lui ou de tout autre chose ?

Ces photos, elles sont une réponse, mais surtout une multitude de questions. Je te cite : « Qu’on me pardonne d’être aussi leste, c’était une enfilade de culs-de-sac. Un labyrinthe d’impasses. Une succession de voies sans issue. »

Oui, j’ai bien aimé la formule… Je ne me suis pas retenu. Comme je disais, je ne me suis pas intéressé à cette affaire pendant longtemps, et puis les photos sont arrivées si tard… Quand j’ai envoyé à mon ami Daniel le premier chapitre, il m’a dit : « Voilà, ça y est, tu as tout dit. » Je lui répondu : « Mais ça va pas non ? J’en ai encore sous le pied. » Je savais que j’allais revenir sur certains moments, notamment la fois où ma mère m’a dit : « Ça n’est pas vrai. » Dans ma tête, c’était une sorte de rébus qui allait aboutir à l’hypothèse la plus vraisemblable. Un peu comme le travail qu’on fait en intelligence économique : tu regardes tous les points de vue, tous les langages, quand il y a deux histoires qui concordent, tu décides que c’est vrai. Tu regardes qui a intérêt à dire telle ou telle chose, tu analyses et tu donnes le tableau le plus probable. J’ai procédé comme ça.

C’est donc un livre autobiographique, avec le prisme de cette recherche. Mais tu as quand même choisi de partager des moments et des rencontres décisifs et qui ne sont pas en rapport direct avec ton histoire d’origine.

Oui, bien sûr, sinon je me serais ennuyé à l’écrire, et ça n’aurait pas fait un bouquin. Et puis c’est naturel : c’est lié à mon parcours bizarre, et à ma façon de tirer mon épingle du jeu. Ne sachant pratiquement rien, il fallait bien que je constate que finalement, je m’étais constitué à partir de ce rien.

Souvent, quand les gens écrivent sur leurs origines, ils déroulent une sorte de pelote pour aboutir quelque part. Dans ce livre, le résultat de l’enquête, c’est toi finalement, ce que tu es.

Je n’avais pas pensé à ça ! Oui… j’ai tellement peu d’indices, je ne sais rien sur cet homme au pardessus. Un de mes copains a trouvé le pont qu’on voit sur les photos : ce serait en banlieue, à Villeneuve-le-Roi.

Tu y es allé ?

Non, je déteste la banlieue ! Et je n’ai pas de goût pour ce type de dramaturgie. Le prisme de l’enquête, la recherche du plus vraisemblable, cela induit une distance automatique par rapport au sujet. Dans ce genre d’exercice, il y a trois obstacles : exhibitionnisme, pathos, règlement de compte. Et j’espère avoir échappé largement à tout ça. L’enquête sur mon père était aussi une enquête sur les conséquences sur moi, je le savais dès le départ. D’où un processus d’auto-découverte, puisque je n’y avais jamais réfléchi en profondeur. A partir de là, j’ai émis des hypothèses sur ce que cette histoire avait donné sur moi, mon attitude vis-à-vis des autres, et sur les autres aussi. Pourquoi réagissaient-ils ainsi face à moi, est-ce qu’ils se doutaient de quelque chose ?

Tu as découvert des choses que tu n’avais pas encore envisagées ?

Oui. Quand je parle de Leroy, Prudon et Limonov, je savais qu’ils m’aimaient bien, mais j’ai compris avec beaucoup de précision qu’ils sentaient chez moi une curiosité, un désir, une attente qu’ils ont eu la générosité de nourrir. Je n’y avais jamais pensé de façon aussi approfondie. J’ai eu du bol dans la vie, j’ai rencontré les gens qu’il fallait. Hervé, Daniel et Limonov m’ont expliqué les histoires d’éditeurs, de contrats, etc. Je ne savais rien, j’étais un « absolute beginner », comme disait David Bowie. J’ai été surpris… Quand j’ai sorti Fasciste, par exemple, Limonov est tombé sur le cul. Personne ne savait sur quoi je travaillais, à part Daniel. Tout le monde attendait Morphine Monojet, que j’ai écrit trente ans plus tard ! J’ai donc fait le contraire de ce qu’on attendait de moi. Edouard m’a dit que Fasciste avait changé sa vie, il me l’a confirmé en 2015 quand j’étais à Moscou, au cours d’un dîner. Ce qui était extraordinaire, car Limonov était une personne assez concurrentielle ! Ça a changé quelque chose pour lui en termes politiques, et aussi pour l’ironie. Forcément, ce genre de rapport alimente une relation. Que ce soit Hervé ou Edouard, ils avaient une sorte de fierté de se dire : « On ne s’était pas trompés. »

Pour en revenir à cette histoire de style, tu parles souvent de tes arabesques, et tu dis que pour certains romans, tu choisis d’y renoncer.

C’est un calcul très comptable. J’y renonce quand je m’adresse à un certain type de lecteurs, pour un certain type de livres. Là, il s’agissait d’une autobiographie, pas d’un roman noir où les éditeurs attendent plutôt un style sobre et sec, donc je me suis lâché ! Mais j’ai eu beaucoup de doutes sur ce manuscrit : je me demandais si ça ne démarrait pas trop lentement, par exemple. Je voulais aussi couper certains passages qu’au final, j’ai laissés.

C’est un livre sur ton histoire, mais il se lit aussi comme un livre de fiction.

Je ne m’en rendais pas forcément compte. Mais par moments, je m’arrêtais et je me disais : « ah oui, c’est romanesque ». Par exemple quand j’ai décidé de partir en Ukraine pour enquêter sur la toxicomanie, je n’en avais parlé à personne, tout simplement parce que je n’étais pas sûr que ça se ferait. Et quand je suis parti, tout le monde était scié… Je me rends compte aujourd’hui que pour survivre, j’étais toujours obligé de sortir un nouveau lapin de mon chapeau. Tous ces rebondissements, la traduction, les voyages, les incursions dans le journalisme, c’était de cet ordre-là : il fallait survivre. Et puis il y a un effet d’entraînement : tu fais un truc, ça marche. Donc le suivant, tu le fais encore plus gros pour que ça marche encore. Pour mes traductions, par exemple, je me suis souvent lancé dans des trucs que je n’étais pas certain de pouvoir faire. Pareil pour l’enquête en Ukraine : j’y suis allé, je m’en suis sorti. Pour la traduction, cela m’a forcé à connaître les langages des marges, et c’était passionnant.

Une vraie vie d’acrobate !

Je n’ai même pas fait exprès. J’ai mis un temps fou à comprendre que le milieu du polar, il fallait y intriguer. Je ne pensais pas à ça, mais toujours au prochain bouquin, à comment je voulais qu’il soit… Les histoires de milieux, ça ne m’intéressait pas. C’est au bout d’un certain temps, en observant les autres, que je me suis aperçu que je ne faisais pas du tout ce qu’il fallait. Mais c’était déjà trop tard ! Je sautais d’une branche à l’autre, sans jamais penser au reste. Quant au milieu du polar, il y avait tant d’autres choses que j’avais envie de faire que tout arrivisme était exclu pour moi, de façon naturelle. Ce qui me dérangeait dans ce milieu, c’était le monopole d’une pensée. S’il avait été de droite, ça m’aurait irrité aussi. À un moment, c’est vrai, ça m’a énervé. Mais ça m’est passé relativement vite. En fait, ce qui les dérangeait le plus, c’était mon indifférence. Et en plus, je n’étais jamais là. Je me rappelle un jour dans un festival de polar, je rentrais tout juste du Colorado et j’étais complètement décalé. Je rencontre Jean-Bernard Pouy, je lui serre la main, et il me raconte un truc sur la cantine. Je le regarde et je lui dis : « tu sais, il y a trois jours, j’étais à Denver alors ton histoire… ». Je ne faisais pas attention en fait, j’étais distrait ! Je suis mon chemin à moi, peu m’importent les bibles et les règles. Quand je publiais chez Rivages des romans comme Fuyards ou À quai, ils se demandaient tous d’où je sortais des histoires pareilles. En dehors de la rengaine classique – « il est de droite » – il y avait aussi cette interrogation : d’où est-ce qu’il sort tout ça ? Quand j’ai sorti À quai, je partageais mon temps entre New York et l’Ukraine. Mon ami Jean-François Merle me disait toujours : « toi, tu changes de quai… ». Je passais de temps en temps à Paris, sans m’attarder. J’étais en décalage constant : quand tu passes de Washington Heights à Yalta, il faut avoir une certaine faculté d’adaptation. Tous ces gens-là sont trop franco-français, et je ne suis pas du tout dans la même configuration.

Le milieu du polar souffrait d’un ancrage national et d’un ancrage politique ?

Pourtant jusqu’au milieu des années 70, le polar n’était pas dans ce dogmatisme. Tu prends Frédéric Dard ou Pierre Siniac, on est vraiment dans un autre monde. Quand j’arrivais de New York et que je retrouvais cette espèce de petit machin, ça ne m’intéressait pas. Je pensais que c’était plus fort de ne pas m’en occuper que de m’y affronter – même si je me suis pris le chou avec certains… Dans le livre, je parle du poète John Farris. Tu fréquentes un mec comme ça et tu te retrouves dans le milieu du polar parisien, c’est un choc.

Ce qui nous amène à une question à la Jacques Chancel. Et la poésie dans tout ça ? Comment est-elle entrée dans ta vie ?

Pendant mon adolescence, j’ai beaucoup lu de poésie du XIXe et de poésie surréaliste – que je cite dans le livre. Quand je me suis intéressé aux Russes, j’ai commencé à parler, à traduire. Traducteur de russe alors que je n’avais même pas le bac ! Ça a été dur mais j’y suis arrivé. Quand je me suis pointé pour le test aux Langues-O, je revenais juste de Russie, j’avais plusieurs romans publiés et une bonne trentaine de traductions de l’anglais. Je suis entré directement en deuxième année dans le cadre d’un système de validation des acquis. Je suis un peu bulldozer : quand je décide de faire quelque chose, je le fais à fond. Pour revenir à la poésie, ma culture d’adolescent m’est revenue en force et m’a beaucoup servi, je me suis pris de passion pour Sergueï Essenine. Je me suis donc lancé dans l’exercice de la traduction de poésie. Et cette fois, ça n’avait rien de mercantile, mais ça me faisait très plaisir. Toutes les notions de métrique me sont revenues, et je les ai appliquées à la traduction. En plus j’essayais de faire rimer, et je devais donc fonctionner avec des associations d’idées. Au départ, je publiais mes traductions sur mon blog, et mon amie Kira Sapguir qui est d’origine russe et qui vivait à Paris s’est mise à s’intéresser à ce que je faisais et à me proposer d’autres poètes, comme Boris Ryjy. Ça a commencé à se savoir dans la diaspora, et de fil en aiguille c’est allé jusqu’en Russie. J’ai fini par être invité là-bas pour des festivals où j’étais bien mieux reçu qu’en France… Je me suis mis à traduire des recueils et à être payé pour ça, alors que je n’y avais pas pensé. Traduire de la poésie me met dans un tel état de bonheur…

Est-ce que s’intéresser à la poésie d’un pays, cela permet d’en avoir une compréhension plus profonde ?

C’est évident. Pour la Russie, c’est très particulier : tout le monde est poète, là-bas… On ne se rend pas compte en Occident, mais les Russes connaissent par cœur des vers de Sergueï Essenine ou de Vladimir Vyssotski, y compris des gens d’origine modeste. Le langage poétique exige qu’on aille chercher très loin, et dans cette recherche, on accumule beaucoup de détails sur la culture. C’est un peu la même démarche quand je fréquente les bas-fonds : quand Bruce Benderson m’emmenait dans ses bars de gouapes, il a bien fallu que je me familiarise avec le langage. J’ai retrouvé ça en traduisant le premier bouquin de Vladimir Kozlov, Racailles. À un journaliste qui lui demandait pourquoi il avait limité son vocabulaire à 300 mots, Kozlov avait répondu que dans ce monde-là, tout ce qui ne pouvait pas être exprimé avec ces 300 mots n’existait pas. Avec Benderson, c’était un peu la même chose : on était sur un fil, et c’était fascinant. Donc effectivement, la poésie et le déchiffrage des sous-langues, c’est très proche. Et ça, ça m’a beaucoup servi. J’ai souvent fait le pompier de service pour des éditeurs qui retrouvaient dans leurs tiroirs des manuscrits écrits dans des langues impossibles à traduire en urgence. Je disais toujours oui, et je me débrouillais après… Même chose quand je me suis retrouvé dans le milieu des toxicos en Ukraine : la langue, ça n’est pas du Pouchkine et il fallait bien que je la parle, cette langue. J’ai même traduit un livre sur les échecs : c’était une nouvelle langue, il fallait que je l’apprenne. J’étais assez fier, à l’époque ! J’ai passé le plus clair de mon temps à voler de défi en défi : saltimbanque, mais dans une relative insouciance. Voilà pourquoi je ne voulais pas un truc tragique avec Photos passées.

Tu parles de littérature tout en racontant ta vie, en donnant aux auteurs que tu as rencontrés et aimés une importance capitale.

Oui, mon best-seller à faire pleurer dans les chaumières ne fera pleurer personne, encore raté ! Sérieusement, je tenais à ça : je ne voulais pas faire une confession, je ne voulais pas qu’on ait pitié de moi.

En fait, avec ce livre, tu fais plus envie que pitié.

Il y a une quinzaine d’années, j’ai traversé une courte période où je me disais : « Ils ont tout, moi je n’ai rien. » Mais ça m’a vite passé, car finalement, je m’aperçois que ma vie a été plutôt intéressante. Sur le moment, on ne s’en rend pas compte. Le livre m’a aidé à comprendre cela.

Quelle était la différence de démarche entre Cargo sobre (paru en 2016 chez Vagabonde) et Photos passées ? Dans les deux livres, tu évoques des rencontres.

En fait, ce n’était pas si différent. Beaucoup d’amis m’ont dit qu’il fallait écrire comme dans Cargo sobre. C’est ce que j’ai fait, tout simplement. Dans un roman, il faut tout inventer, même si le matériau est là. Il faut construire un drame, une tension, avec les relations entre des personnages. Quand tu racontes ta vie, c’est plus facile finalement.

La découverte de ces photos du père, qu’est-ce que ça a changé dans ton travail d’écriture ?

J’avais surtout un souci de distance, et une volonté de reconstituer le puzzle. J’étais obligé de le faire de façon quasi journalistique. Ce travail a été un voyage dans le temps et dans l’espace. J’insiste : cette histoire de père n’est pas pour moi un fardeau écrasant, mais une donnée de mon existence. J’ai voulu mesurer les conséquences qu’elle a eues sur mon comportement. Je les ai formulées sous forme d’hypothèses : il est très difficile de déterminer précisément de quoi il s’agit. Je n’avais pas grand-chose à dire sur lui, mais il fallait pourtant que j’écrive. Ce qui était important aussi, c’était l’attitude de ma mère, et la construction d’une famille à travers deux tragédies – celle de ma mère abandonnée par mon père biologique, celle de Marignac qui avait perdu l’amour de sa vie, sa première épouse. Et j’ai voulu le faire le moins méchamment possible : j’ai gommé beaucoup de formulations qui étaient trop émotives, j’ai essayé de m’en tenir aux faits, sans jeter la pierre. Même chose pour ma relation avec Kââ (Pascal Marignac, fils de Marignac père et auteur de romans noirs et de polars ainsi que professeur de philosophie) : il n’avait pas de mère, je n’avais pas de père. Ça aussi, il fallait que j’en parle. A l’époque, il y avait l’évocation d’une famille au sommet de la normalité, alors qu’en-dessous tout était perverti. En plus, il a fallu que je fasse attention : ma tante est encore vivante, tout comme mes deux demi-sœurs. J’ai envoyé le livre à ma tante, je n’ai pas encore eu de réaction…

J’ai trouvé que tu faisais preuve d’une grande indulgence envers ces gens qui t’ont quand même menti toute ta vie.

Quand tu écris, que tu sois journaliste ou romancier, il faut que tu aies la capacité de t’oublier, d’écouter celui ou celle dont il est question. C’est un peu l’expérience de la traduction : on se projette dans quelqu’un d’autre. J’ai essayé de sortir de moi. En ce qui concerne mes demi-sœurs, on ne s’est jamais vraiment fréquentés, et il y a eu une vraie rupture à la mort de ma mère. Il y avait deux contradictions dans cette famille : Kââ et moi. Mes demi-sœurs, elles, ont suivi le programme familial, sans faire de vagues. Ma mère avait une obsession : la sécurité. Elle aurait voulu que tout le monde soit prof, y compris moi… Bref, j’ai essayé de rester juste et distant, de comprendre la logique des autres, d’appréhender à quel point ils étaient piégés, eux aussi.

Ce mystère familial a eu une durée exceptionnelle, quand même.

Oui, on n’en a parlé que quand j’avais 18 ans. Quand j’étais môme, pour moi, Marignac était un dictateur. Après, j’ai appris qu’il avait été vraiment courageux pendant l’Occupation, ça m’a permis de nuancer un peu mon jugement. Mais il n’y avait aucune affection, même quand j’étais petit. Quand je me suis mis à réfléchir, j’ai aussi compris, un peu, pourquoi mon demi-frère était ce qu’il était. Ce n’est pas un hasard si je n’ai jamais pu lire de récits d’enfant. Ni en écrire d’ailleurs, car dans Photos passées, je ne parle pas de mon enfance.

Le silence obstiné de ta mère, jusqu’au bout, c’est quelque chose de très étonnant.

La perte de cet homme a dû constituer un tel traumatisme pour elle que, quand il est parti et que tous ses rêves de jeunes filles se sont effondrés, elle a enfoui ça au plus profond d’elle-même. Encore une fois, le couple qu’elle a formé avec Marignac était fondé sur deux tragédies qu’ils se sont appliqués à gommer. C’est aussi une question d’époque, avec des morales et des comportements très différents. Je dois bien dire que jusqu’à aujourd’hui, je lui en veux, même si je sais que pour elle, c’était impossible à dévoiler, jusqu’au bout. C’est une question insoluble. Quand je suis arrivé à Bruxelles, quelques mois après sa mort, je me suis surpris à marcher dans le parc du Cinquantenaire et à l’insulter…

Est-ce qu’on s’habitue vraiment à ça ?

Moi, je fous le camp… Je me rappelle qu’elle m’a demandé de venir la voir un jour et là, j’ai eu droit à une scène dramatique. Elle était en pleurs et elle me jurait que rien de toute cette histoire n’était vrai. Et pourtant, c’était une femme plutôt hautaine et distante. Pour qu’elle se mette dans un état pareil, il fallait qu’il y ait quelque chose… Après ça, je suis parti, j’ai décidé de faire ce que j’avais à faire et de ne pas m’occuper de tout ça. Au lieu de me lancer dans une psychanalyse, je me suis transformé moi-même en agissant. Quant à ma mère, je ne pense pas qu’elle était perverse au sens dur, mais plutôt manipulatrice. On se voyait de moins en moins car je foutais le camp tout le temps. Une fois, elle m’a même fait rechercher par l’Ambassade de France aux Etats-Unis ! Et puis il y avait le dégoût de leurs histoires. Pour moi, Marignac était une brute et un dictateur mais il n’avait pas cet esprit manipulateur. Ma mère, je la voyais venir de loin et je savais qu’elle essayait de me manipuler. Sur certains plans, je la connaissais mieux que les autres. Du coup, elle n’essayait pas trop ses trucs avec moi, sauf par rapport à Kââ. Elle se plaignait tout le temps de lui, et je ne disais rien, je refusais d’entrer dans son système. Jusqu’à ce qu’il aille trop loin, mais là elle m’en a voulu. Un jeu très tordu, avec ce fameux secret qui pervertissait tout sous les apparences de la normalité. Chaque fois que Kââ appelait, c’était parce qu’il avait besoin d’argent. Marignac refusait, et du coup ma mère lui faisait la gueule jusqu’à ce qu’il cède. Un psychodrame bien rodé. Quand on repense à tous ces gens avec leurs névroses, on ne peut même plus leur en vouloir. En écrivant ce bouquin, j’ai compris beaucoup de choses. En réalité, les seules relations affectueuses que j’ai eues, c’est avec les femmes que j’ai aimées, les copains que j’aimais. Depuis que j’ai écrit ce bouquin, j’ai rencontré plusieurs auteurs qui avaient eu, eux aussi, une histoire de bâtardise : ce n’est pas aussi rare qu’on le pense.

Dans ton cas, c’était extrême : tu ne connaissais ni le nom, ni le visage de ton père.

D’où la distance obligatoire. Ne sachant rien ou presque, j’ai bien été obligé d’essayer de comprendre. Pourquoi ça se passe mieux pour moi en Russie qu’en France ? C’est une question de filiation, j’en suis certain. Pour moi, les choses sont plus faciles là-bas. Les gens sentent instinctivement quelque chose chez moi, ce qui permet d’établir des rapports heureux. Pour moi, le voyage, c’était une façon d’être loin. Ce qui me permettait d’être bien reçu à New York, à Moscou ou à Kiev était justement ce qui faisait de moi un indésirable en France. Une histoire de bâtardise, et j’ai mis longtemps à le comprendre. La France en général avait envers moi la même attitude que ma famille.

Ce livre, c’est aussi des dizaines d’années de vie contemporaine, vue à distance, à travers ceux que tu as choisis et qui t’ont choisi.

Je ne voulais pas parler que de moi, je voulais parler des autres aussi. En France, j’ai eu un parcours dans l’édition, à la fois dehors et dedans, dans une ambigüité permanente. Tu sors de cinq-six ans passées à te défoncer comme une brute, et tu te retrouves dans un milieu où on ne sait pas quoi penser de toi. Pendant longtemps, je ne m’en suis pas rendu compte, car je pensais que je faisais des efforts ! Encore une fois, je n’ai pas fait attention à mon histoire et aux magouilles littéraires pendant des décennies. J’étais en fait parfaitement distrait.

Voilà une belle conclusion.

Thierry Marignac · Photos passées

La Manufacture de livres – novembre 2023