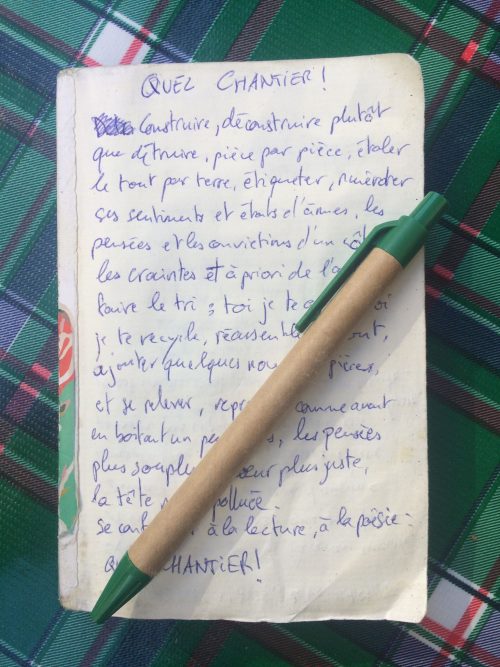

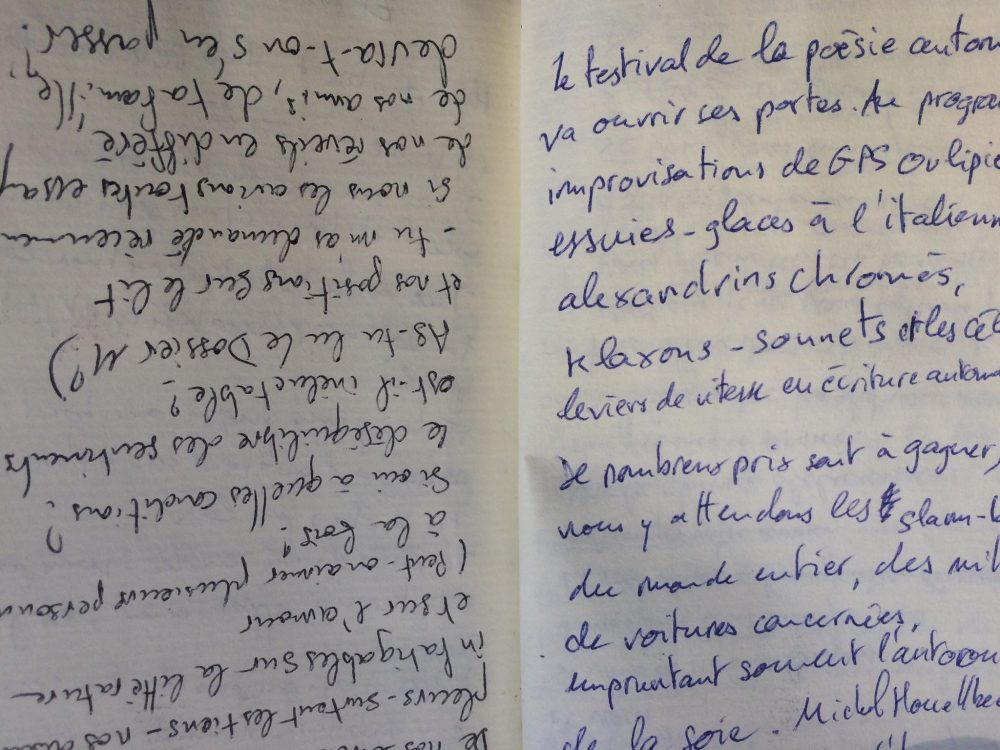

Voilà. Je m’arrête. Une année scolaire durant laquelle j’écrivais chaque matin travaillé un poème pendant mon trajet de métro matinal. Un peu plus de 150 textes inspirés du titre en Une du Parisien. J’ai toujours aimé l’écriture sous contrainte, cela remonte à mes tout premiers textes. L’OuLiPo, bien sûr, a été d’une grande importance pour moi : le jeu, les maths, la recherche de nouvelles règles pour transgresser celles pré-existantes, la rigueur dans ces nouvelles règles. La littérature et la poésie doivent selon moi être en perpétuel mouvement, et les auteurs en recherche permanente de la forme qui leur convient le mieux. Ma pratique de l’écriture est empreinte de cette recherche : je me force à l’inconfort pour voir ce qui en émerge. Prendre la décision d’écrire chaque matin dans le métro (parfois debout, compressé, parfois assis, cahoté) un poème ou, à tout le moins, un texte court que je m’efforce de rendre poétique même si cela ne veut pas dire grand chose, j’y reviendrai, a été une véritable épreuve. Une épreuve doublée d’une contrainte très particulière : donner à mon texte le titre de la Une du journal Le Parisien. Je n’ai jamais autant écrit depuis que j’ai commencé à écrire il y a plus de quinze ans. Je ne suis pas un graphomane, je ne tiens pas de journal intime et n’ai pas de tiroirs remplis de brouillons, de manuscrits. Cette pratique quotidienne m’a mis face à moi-même et à mon désir d’écriture, mon leitmotiv était cette chanson de Fred Poulet (ça alors) dans laquelle il chante : « T’es écrivain ? Alors écris !« .

Je ne suis pas graphomane, et je ne suis pas très matinal non plus. Il me faut du temps pour être en pleine possession de mes moyens et bien souvent je me lançais dans l’écriture de ce texte matinal en ayant encore « la tête dans le cul », produisant ainsi des poèmes que j’aurais écrit totalement différemment si je les avais écrit quelques heures plus tard, bien réveillé.

Depuis toujours ou presque, disons depuis l’adolescence, je me réveille avec la radio, m’imprégnant alors avant même d’avoir ouvert les yeux du chaos mondial. Me réveiller en sachant où je mets les pieds, en cherchant à comprendre ce que l’on me raconte dans le poste, en apprenant à me méfier, parfois, d’untel ou unetelle qui déballe ses éléments de langage et dès le matin faire bien attention à ne pas me laisser berner. Ainsi, lorsque j’arrivais devant le kiosque à journaux pour voir quel était le titre du Parisien sur lequel j’allais devoir écrire, je savais déjà le contexte, à quel événement le titre se rapportait, je ne tombais pas des nues et, bien sûr, je n’avais pas besoin de lire l’article pour savoir de quoi il en retournait.

En démarrant cet exercice, je pensais que j’arriverais à me détacher du contexte pour juste détourner le titre. Les deux premiers étaient « Quelles conséquences au quotidien ? » et « Le chemin de croix » : je pouvais en faire absolument ce que je voulais ! Alors je digressais, ce qui m’amusait beaucoup. Et dès le troisième jour : « La tempête Hulot« , puis le lendemain « Ce qui va vraiment changer pour les retraites« , etc… Jour après jour, j’avais de plus en plus de mal à me détacher du contexte et bien souvent j’ai écrit en réaction. Je n’imaginais pas une seule seconde en me lançant dans cette histoire que je donnerais autant ma lecture du monde, que mes textes prendraient une couleur politique. Et pourtant, c’est ce qu’il s’est produit.

La raison principale, je crois, est que j’ai été particulièrement déstabilisé par la pauvreté de ces titres, et la réduction de pensée qu’ils induisaient. J’ai pensé à des slogans que l’on cherchait à nous faire rentrer dans le crâne : « C’est bientôt fini », « Maintenant il faut trancher ! », « Leur nouvelle vie en or », « Bientôt un mauvais souvenir ? », etc. Des slogans oui, vides de sens. Il fallait que je m’en empare, que j’aille chercher à la moelle ce qu’ils pouvaient nous dire. Et ce n’était pas facile tous les jours, en si peu de temps, dans une situation inconfortable et mal réveillé.

Pourquoi appeler cela des « poèmes » ? Je me suis aussi posé la question. Ma lecture il y a deux ans des Poèmes et antipoèmes de Nicanor Parra, grand poète chilien, m’a bousculé dans ma conception de la poésie : ses antipoèmes parlent de petites choses concrètes, du peuple, de la vie quotidienne, avec une langue sans enluminures. Il parlait de la poésie comme « ingrédient de première nécessité ». Et c’est ce que je ressens depuis longtemps. C’est également dans ce sens que je conçois le podcast que vous pouvez écouter sur Addict-Culture, « Mort à la poésie » : la poésie doit pouvoir être lue et comprise par tout le monde.

La raison pour laquelle je ne renouvellerai pas « Tout un poème » à la rentrée est assez simple : je ne suis pas totalement satisfait des textes que j’ai produits pendant un an. Il y en a qui me plaisent, mais sur la somme ils sont minoritaires. C’était évident dès le début : personne n’est bon tous les jours, pas même les grands musiciens, les grands footballeurs, les grands banquiers, les grands etc. Je plaçais sans doute ma prétention un peu haut. Et je crois tout simplement que j’ai fait le tour de l’exercice et que j’ai besoin de trouver une autre forme qui me convienne.

Je remercie infiniment Lilie Del Sol et Jennifer Garaud qui, chaque jour, ont recopié le texte que j’avais pris en photo dans mon carnet pour qu’il soit publié quelques heures plus tard. Elles avaient parfois du mal à me lire, hésitaient sur les quelques néologismes, et se sont inquiétées des quelques retards et absences que j’ai pu avoir parfois. Cette expérience a eu lieu aussi grâce à elles, et certains jours, c’était tout un poème.