[dropcap]1979[/dropcap]Le Clash existe depuis trois ans et a déjà deux albums à son actif, dont le premier, éponyme, devient un classique instantané du mouvement punk émergent. Après un second album produit et enregistré aux États-Unis (Give ’em enough rope), le groupe s’estime peu satisfait de ce deuxième essai et se sépare de Bernie Rhodes, son manager historique.

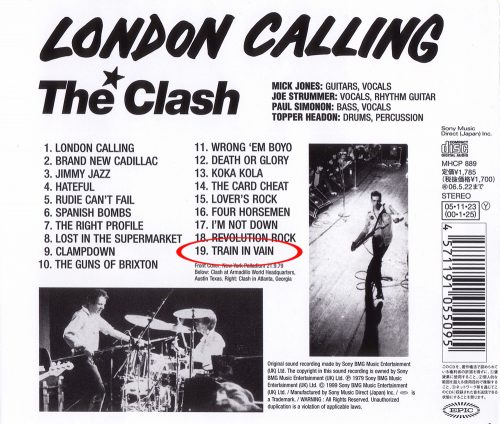

Rapidement érigés en principaux représentants du punk, au même titre que les Sex Pistols de Johnny Rotten, Joe Strummer, Mick Jones, Paul Simonon et Topper Headon (respectivement chanteurs-guitaristes, bassiste et batteur) prennent leur distance vis-à-vis d’un mouvement qui leur semble dans une impasse et se retrouvent au Studio Vanilla, à Londres, où ils s’enferment et passent quelques semaines à composer, répéter et enregistrer, ne s’accordant des pauses que le temps de quelques parties de foot sauvages, au cours desquelles ils prennent un malin plaisir à malmener les représentants de leur label, CBS…

19 morceaux, 65 minutes de musique, London Calling est une fête à lui tout seul

Ils ne le savent pas encore, le sentent peut-être, mais cette période d’un travail acharné leur permettra bientôt de mettre au monde un des plus importants albums de l’histoire du rock. Le groupe trouve une vraie cohésion et sa musique s’en ressent, les quatre musiciens ont envie de faire voler les barrières. « They play everything they like » dit d’eux Kosmo Vinyl, associé/manager du groupe, revenant sur cette période considérée comme l’apogée du groupe.

Sortant des carcans du punk, Strummer et les siens s’autorisent tout et seront particulièrement influencés par le reggae (souvenons-nous de cette superbe reprise du Police and thieves de Junior Murvin dès leur premier album) mais pas seulement… Cuivres, piano, percussions viendront enrichir des compositions particulièrement inspirées, passant aisément du rockabilly au jazz, ou du punk au ska sans rien perdre de  cette flamme rock qui brûle d’un bout à l’autre de ce double album.

cette flamme rock qui brûle d’un bout à l’autre de ce double album.

19 morceaux, 65 minutes de musique, London Calling est une fête à lui tout seul, en même temps qu’un manifeste car, comme l’explique Joe Strummer quelques années plus tard, le groupe, ancré dans ses convictions socialistes, avait pris conscience des dérives de l’époque (Thatcher en Angleterre, Reagan aux États-Unis) et, à défaut de proposer des solutions, essayait de poser les bonnes questions et de faire réfléchir son public. Là où Karl Marx avait échoué, il y avait peu de chances que quatre guitaristes londoniens y parviennent, dit-il, lucide, mais ils n’auront rien renié de leurs idéaux.

Avec l’aide du producteur génialement barré Guy Stevens (il balançait des chaises ou une échelle dans le studio, renversa volontairement du vin sur le piano ou se battit à plusieurs reprises avec son ingé son) et du plus équilibré Bill Price comme ingénieur du son, le groupe parvient à développer sa cohésion, tirant chacun des musiciens vers le haut, aucun d’eux n’ayant jamais aussi bien joué qu’à cette époque.

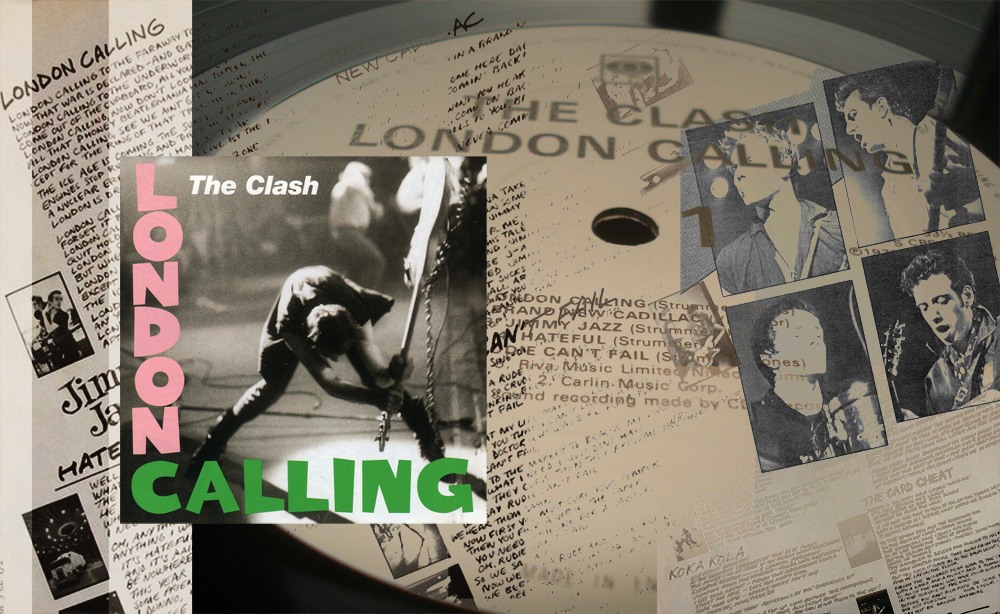

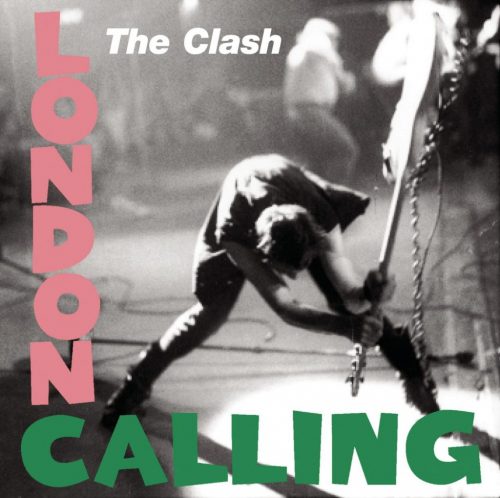

Considéré, à juste titre, comme le chef d’œuvre d’un groupe en pleine possession de ses moyens, London Calling bénéficie également d’une pochette inoubliable, véritable coup de génie parti d’une photo prise par Pennie Smith à la fin d’un concert du groupe au Palladium de New-York. On y voit un Paul Simonon sur le point d’exploser sa basse sur la scène, tandis qu’un roadie flou traverse l’image en arrière-plan. S’appropriant sans vergogne le design du premier album d’Elvis Presley, le groupe détourne cette pochette mythique et crée de fait son propre mythe. L’album d’Elvis est souvent considéré comme le premier album de rock’n’roll, celui de The Clash devait initialement s’intituler The last testament, les quatre comparses ayant décidé de le considérer comme le dernier album de rock’n’roll.

On retiendra la modestie de ces quatre types qui, à leur façon, révolutionnèrent le rock.

La boucle est bouclée. L’histoire ne s’arrête pas là, loin s’en faut, mais le groupe atteint un tel niveau à la sortie de l’album (considéré par Rolling Stone comme un des 10 meilleurs albums des années 80) qu’il lui sera difficile d’aborder la suite. Malgré le succès commercial de Combat Rock, c’est le triple album Sandinista qui en fera les frais, avec des compositions un cran en-dessous et, surtout des dissensions internes et des problèmes de drogue (pour Topper Headon en particulier) qui aboutiront à l’explosion du groupe en 1986 après un triste Cut the crap, justement tombé dans l’oubli.

La boucle est bouclée. L’histoire ne s’arrête pas là, loin s’en faut, mais le groupe atteint un tel niveau à la sortie de l’album (considéré par Rolling Stone comme un des 10 meilleurs albums des années 80) qu’il lui sera difficile d’aborder la suite. Malgré le succès commercial de Combat Rock, c’est le triple album Sandinista qui en fera les frais, avec des compositions un cran en-dessous et, surtout des dissensions internes et des problèmes de drogue (pour Topper Headon en particulier) qui aboutiront à l’explosion du groupe en 1986 après un triste Cut the crap, justement tombé dans l’oubli.

Et si l’on devait n’en garder qu’un ? Chacun(e) d’entre nous a son morceau préféré sur cette mine de chefs d’œuvre, pour moi c’est sans aucun doute Guns of Brixton, écrit par Paul Simonon, parfaite synthèse du reggae et du punk, véritable hymne, repris à toutes les sauces depuis des années, inusable et tranchant.

PS : à l’occasion du 25ème anniversaire de la sortie de l’album, Columbia publia un chouette coffret CD comprenant l’album original, un CD entier de prises intitulé The vanilla tapes et, surtout, un DVD sur lequel on découvrit The last testament – The making of London Calling, passionnant documentaire dans lequel les protagonistes de ce pan de l’histoire du rock donnent leur version de ces moments clés. La chronique que vous venez de lire s’en est largement inspirée.

On en retiendra surtout, au-delà de la classe et du talent, la modestie de ces quatre types qui, à leur façon, révolutionnèrent le rock et continuent, aujourd’hui encore, d’inspirer les nouvelles générations et de faire vibrer les précédentes grâce à cet album intemporel.