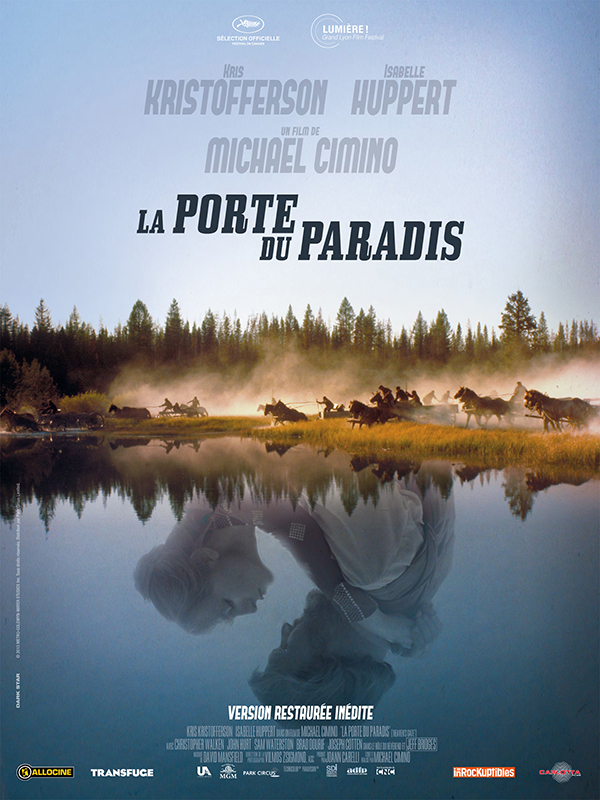

Pour commencer à évoquer La Porte du Paradis, peut-être est-il plus simple de passer par la danse. A plusieurs moments clés du film, la valse collective enflamme l’écran : chez l’élite de la nation à Harvard, dans la salle de bal au nom éponyme, et jusqu’au galop des chevaux dans l’épique affrontement final : la foule tournoie, s’embrasse, s’embrase, s’enlace et se massacre.

Rarement on aura vu plus belle maîtrise de la collectivité. Ballet sublime mêlant éros et thanatos, d’une fluidité magistrale, Cimino y décline la virtuosité de l’épique alliée au lyrisme le plus sincère.

Cette ambition d’une reconstitution aussi grandiose, nourrie de l’intime et du collectif, de l’historique et de l’oublié, se fera sous le genre complexe du western social.

La Porte du Paradis est la naissance d’une nation qui se ferait dans un bain de sang, l’émergence du capitalisme marquant au fer rouge non pas son bétail, mais sa main d’œuvre. Nouveaux indiens, les immigrants sont les grands perdants de ce mythe d’un pays en pleine construction. Verrouillé par l’aristocratie des grands propriétaires, l’espace est déjà saturé.

La première scène après le prologue, alterne ainsi entre la marche collective et la réclusion individuelle où l’étranger dépèce une bête volée avant de fusionner avec elle dans un bain de sang. Pour se faire, on aura crevé l’écran de toile blanche qui le séparait de l’extérieur. Cimino, dans cette ouverture, annonce clairement sa volonté de remettre en cause l’histoire en vigueur des origines de l’Amérique, en déchirant le voile de son idéalisation mythologique.

Pourtant, le cadre même de cette scène semblait une invitation à l’élégie la plus belle. Sous l’œil de Cimino, le Wyoming est un mythe déployé. Car s’il sait rendre compte de la foule, sa maîtrise du plan d’ensemble va aussi permettre une picturalité absolument époustouflante des paysages. La plaine, les montagnes aux sommets enneigés, les plans d’eau sont autant de tableaux inoubliables, traversés çà et là par d’éparses fumées, un motif récurrent dans la construction des plans : de brume, de cheminée, du train, elles déchirent le ciel qui s’accroche à la terre et sont les indices de l’incendie sacrificiel à venir.

Car dès lors que l’on quitte les froufrous du bal des élites, la violence s’invite. Inaugurale dans le meurtre de l’émigrant, elle ne cesse ensuite de croître, par les bagarres, les combats de coqs ou les disputes infantiles des migrants se crachant au visage, se prépare longuement sous la forme classique du western, semble se perdre en route avant d’éclater en une explosion au long cours.

L’indignation du cinéaste nourrit toute la construction du récit. Comme on le retrouvait dans The Dear Hunter, le principe consiste à construire avant d’éradiquer, en passant par une attention particulière au folklore : certaines scènes de travail de la terre sont ainsi des transpositions saisissantes des tableaux de Millet. Rites, danse, fêtes collectives scandent ce monde des migrants dont Cimino prend la pulsation pour mieux l’opposer à celle, mortifère, des élites qui prévoient leur extermination. La liste des noms, le plan sur les rails lors du recrutement des tueurs une nuit de brouillard peuvent renvoyer à la Shoah, et c’est en effet un holocauste qui se met ici en place. Face à elle, la fureur d’une foule, son désespoir et sa vibrante révolte ne pourront conduire qu’aux saillies cathartiques d’un final apocalyptique.

Au sein des grands espaces et des communautés, restait à disséminer des individus. Hurt, l’alcoolique cynique est peut-être celui qui représente avec le plus d’efficacité la décadence de son milieu. Averill, beaucoup plus ambivalent, navigue en eaux troubles. Fricotant avec les pauvres, (« You only pretend to be poor » , lui déclare-t-on) sans jamais se départir de sa supériorité, il est l’impossible réconciliation entre les classes par la succession d’échecs qu’il essuie.

Le triangle amoureux composé par Walken, Huppert et Kristofferson est censé mettre en exergue ces tensions à la fois sociales, sentimentales et idéologiques. C’est l’un des motifs sur lequel on peut avoir des réserves. Outre l’aspect assez transparent de certains personnages ou comportements, le trio et ses hésitations subit quelques flottements et plombe par instant un film qui, pour la plupart du temps gère ses 3h40 avec une belle maîtrise.

Puissant dans sa vision d’une nation en pleine ébullition, visuellement splendide, (et ce grâce aussi au travail de Carlotta dont l’édition remastérisée en Blu-ray est en tout point parfaite) idéologiquement engagé, La Porte du Paradis est un film immense et désenchanté, qui n’en finit pas de revisiter la mélodie ample d’un pays devenu une civilisation dominante, et dont les dissonances oubliées alimentent ici d’étincelles sanglantes la valse de l’Histoire.