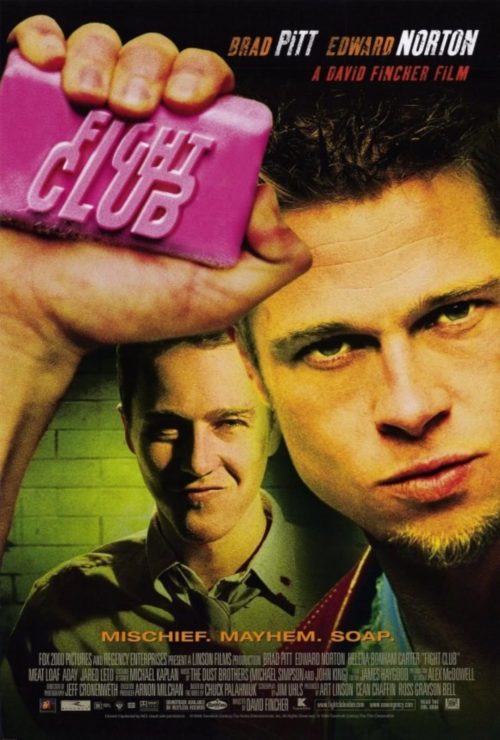

[dropcap]O[/dropcap]n a tout entendu sur Fight club, censé être violent, absurde, idiot, fasciste ai-je même entendu une fois (alors qu’il n’est que nietzschéen, c’est-à-dire au-delà de toute morale). Il commet surtout le crime d’être inclassable, de jouer sur un ton extrêmement mal compris en général : celui du cynisme, du nihilisme, de la dérision, de l’humour noir qui ne respecte rien (surtout pas le bon goût), bref un authentique film d’anarchie, comme on en n’avait jamais vu.

Il est l’adaptation de l’un de ces romans réputés impropres à la transcription au cinéma, tant il est critique et transgressif, publié seulement trois ans plus tôt, Fight Club de Chuck Palahniuk.

Le film de David Fincher est pourtant audacieux, anticonformiste (d’une manière affichée comme rarement) et virtuose à tous points de vue. Qu’il ait créé la polémique n’a rien d’étonnant, il était fait pour. La mise en scène est bluffante d’innovation, les personnages sont tous totalement névrosés et revenus de tout, à la recherche d’un frisson qui les tirerait de leur ennui routinier (comme Marla Singer, grandiose Helena Bonham Carter, qui pousse même le vice jusqu’à assister aux réunions d’hommes ayant eu un cancer des testicules –inénarrable Meat Loaf et ses gigantesques seins).

Le ton est cynique, décalé, désabusé, ironique et drôle mais il pointe assurément l’un des maux principaux de notre modernité : le désœuvrement absolu. C’est ce dont souffre le personnage d’Edward Norton au début du film, le remède qu’il y apporte est aussi absurde que son mal.

On le trouve au bout de son spleen, à tenter de l’endormir à coups de commande sur le catalogue Ikea et ses promesses en suédois de bonheur casanier. Son appartement est incendié un soir et il se réfugie chez Tyler Durden (Brad Pitt dans son plus grand rôle), son ami jetable le plus intéressant, rencontré par cet insomniaque sur l’un des vols incessants auxquels son boulot immoral le condamne. Au bout de son ennui et de son rapport désenchanté à la réalité –il se joint à des groupes de paroles de condamnés juste pour retrouver le sommeil, il va se libérer du carcan social dans un groupe de boxe clandestin fondé par le charismatique Tyler. Après l’euphorie des débuts, leur occupation va passer de provocation potache et réjouissante à organisation terroriste. Et on va finir par remettre en entier la réalité ou sa perception en cause, donnant à ce film une intuition quasi prophétique et troublante.

https://youtu.be/W9V2Y56qhr8

À l’univers sombre de Fincher se superpose ce constat désabusé et paradoxalement rafraîchissant : tout est absurde, tout est trompeur, tout est foutu, alors on peut s’en moquer. Bien peu de films ont eu le courage et la force d’affirmer quelque chose d’aussi déprimant et d’aussi peu bankable. Le grand paradoxe est que ce nihilisme soit revigorant.

Cette forme de dérision hautement subversive n’a par ailleurs jamais été montrée avec autant de brio. Au-delà de son aura culte, Fight Club est l’un des classiques des années 90 finissantes, l’une des plus brillantes réussites de cette période qui s’interrogeait sur ce en quoi elle pouvait encore croire, sur ce qui restait de l’humain dans une société de plus en plus automatisée et sur la nature de sa réalité (par exemple dans Matrix ou l’extraordinaire Strange Days de Kathryn Bigelow).

Fight Club en est le plus brillant témoignage, sans compromis, sans équivoque, sans une ride. À l’image de Seven du même réalisateur, rien ne vient altérer son originalité. Fincher a le don de faire des films qui créent le scandale à leur sortie mais qui resteront dans l’esprit des spectateurs et dans l’histoire du cinéma. Après Seven, c’est son deuxième chef-d’œuvre, beaucoup plus ambitieux et plus irrévérencieux y compris dans sa forme et ses mises en abyme.

Il est un coup d’audace exceptionnel et assez unique, vingt et un ans après sa sortie. La question lancinante posée par Frank Black et ses Pixies au refrain du générique de fin, Where is my mind, retentit aujourd’hui avec une fébrilité plus forte encore.

Confusion, chaos, savon…