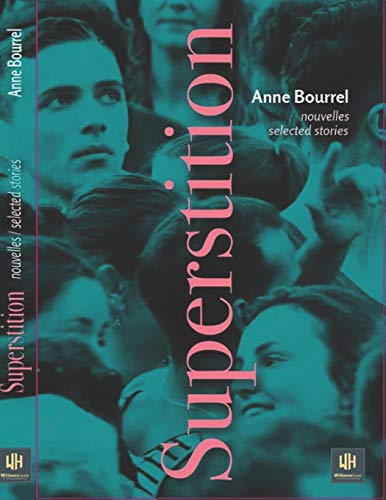

[dropcap]O[/dropcap]n connaît les romans d’Anne Bourrel, notamment ceux parus à la Manufacture de livres (Gran Madam’s, L’Invention de la neige et Le Dernier invité). Trois romans noirs d’une grande originalité, audacieux, violents, avec à leur cœur de cruels destins de femmes. Refusant de se morfondre, la romancière a profité du premier confinement pour concocter un recueil de nouvelles qu’elle publie aujourd’hui dans une édition bilingue, avec une version anglaise qu’elle a elle-même traduite. Superstition, c’est donc treize histoires (comme par hasard !).

Le problème avec les nouvelles, c’est qu’il n’est pas question de faire le traditionnel « pitch », sous peine de gâcher considérablement la lecture. L’avantage avec les nouvelles, surtout quand elles ont été choisies et rassemblées par leur autrice, c’est qu’elles dessinent de l’écrivaine un portrait impressionniste : lire Superstition, c’est avoir l’impression d’être accueilli chez Anne Bourrel, et de laisser libre cours à sa curiosité, tel un invité mal élevé : soulever les objets, examiner la bibliothèque, regarder les couleurs, sentir les parfums, écouter les sons, les musiques et les mots… Et bien sûr retrouver ce qu’on aime chez Anne Bourrel, mais sous une forme à la fois concentrée et délicate, découvrir des facettes inattendues, savourer sa façon d’en dire beaucoup avec peu de mots, et de jouer avec les tonalités, du tragique au cocasse en passant par le noir, le poétique, le musical, le solaire, le secret, l’errance. La lecture de Superstition est un bonheur à la fois déconcertant et jubilatoire, à tel point qu’à bâtons rompus, nous avons demandé à Anne Bourrel de nous parler de ce petit bijou.

C’est un plaisir d’avoir de tes nouvelles !

Après Le Dernier invité, j’ai écrit deux autres romans, dont un qu’il faut que je retravaille. L’autre, qui est un peu dingo, va sortir dans une nouvelle maison d’édition belgo-marocaine. Et j’en ai un troisième en chantier.

Toujours à Montpellier, sous le soleil ?

Oui, c’est mon endroit.

Superstition, c’est quoi ? Une rencontre ?

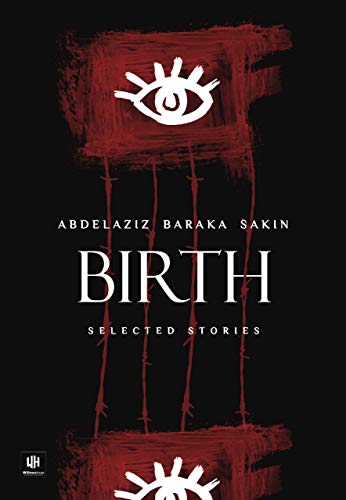

Avant Superstition, il y a eu Birth, d’Abdelaziz Baraka Sakin. C’est un auteur soudanais que j’ai rencontré il y a deux ans à la Villa Marguerite Yourcenar. Il est l’auteur de Le Messie du Darfour, paru chez Zulma en 2017 et de Les Jango, paru chez le même éditeur en 2020. Il m’a demandé si je voulais l’aider à construire un recueil de « morceaux choisis » : nouvelles, mais aussi micro-fictions et pièces. Et j’ai pris beaucoup de plaisir à faire ce travail avec lui. Le résultat, c’est donc Birth, un recueil sorti en anglais chez l’éditeur qui publie aussi mon Superstition, Willows House. J’ai écrit la préface de Birth, et Abdelaziz Baraka Sakin a écrit celle de Superstition. Ça m’a fait beaucoup de bien de travailler sur le projet Birth pendant ce confinement – je commençais à « péter un câble »! Ce travail-là m’a ancré dans quelque chose de solide. Et quand ça a été terminé, je me suis dis que j’aimais bien ce job, je me suis donc attaquée à mon recueil de nouvelles. Je les ai choisies, puis je me suis attelée à la traduction en anglais.

Quand on est mort, on ne répare pas la fenêtre qui fermait mal. Elle continue de laisser passer le courant d’air, certains petits insectes et toutes les odeurs de cuisine du quartier. Longtemps, longtemps. Quelqu’un finit par habiter la maison et remplacer la vieille fenêtre par une toute neuve, en alu.

Là, c’est sûr, on est bien mort.

Anne Bourrel

A ce sujet, ça n’était pas trop difficile de s’auto-traduire ? Même si tu as vécu au Royaume-Uni et si tu as enseigné en anglais ?

C’était costaud, quand même. Je n’avais jamais fait autant de traduction. J’avais commencé à m’auto-traduire avec Gran Madam’s, mais c’était trop gros d’un coup, j’ai renoncé. Là, ça me paraissait possible parce que c’était des textes courts. Désormais, si je m’y remets, ce ne sera que pour des textes courts.

C’est un peu schizophrène, non, de se traduire soi-même de sa langue maternelle vers une autre langue ?

Ça tombe bien, je le suis un peu, je suis toujours à cheval sur plusieurs langues !

Qui est ton éditrice ?

C’est une sud-soudanaise, l’éditrice montante en Egypte qui publie des tas d’auteurs du monde arabe, ainsi que des œuvres qui ne sont plus disponibles. Je pense que je retravaillerai avec elle : elle est pleine d’ambition, très positive et très pro.

C’était un projet un peu fou, de publier des nouvelles en anglais et en français ?

Oui, certainement, sauf que dans le monde arabe, la nouvelle est un genre très lu et très apprécié.

Et ça ne pose pas de problème, en termes de diffusion ?

Si bien sûr. L’éditrice est en pourparler avec un distributeur anglais, et le livre est trouvable sur les plateformes de vente en ligne. En fait, ce livre n’est pas réellement fait pour le public français, l’idée est d’être lue ailleurs, et de travailler avec cette éditrice formidable. Je fais ce que je peux de mon côté, j’apporte des livres dans les librairies que je connais, et les libraires peuvent commander directement auprès de l’éditeur.

On a l’impression que tu as mis une bonne partie de toi dans ces nouvelles : le sud, le soleil, le tango, les réfugiés espagnol, la corrida. Et il y a toujours un côté noir, notamment dans la première nouvelle qui se déroule chez une esthéticienne et qui est particulièrement terrible. Comment t’est venue cette idée ?

J’ai lu le livre d’Ivan Jablonka, Le Corps des autres. Et en même temps j’ai rompu avec mon esthéticienne qui avait été horrible avec moi en colportant des ragots absolument épouvantables, des rumeurs insensées. Elle m’a vraiment fait peur… Donc les deux choses se sont retrouvées en même temps, et le coup est parti. J’ai dû penser aussi à un film, Grave, de Julia Ducournau, une histoire de cannibalisme avec deux sœurs, où il y a une scène d’épilation particulièrement horrible.

Il y a beaucoup de cinéma, je trouve, dans ce recueil. Ça commence avec Les Parapluies de Cherbourg dans la nouvelle « Le soleil et la mort voyagent ensemble »…

J’avais participé à un festival qui s’appelle Les Mercurielles, organisé par une bibliothécaire. Il y avait quatre auteurs invités, qui chacun avait la charge d’un travail d’écriture. J’avais écrit ce texte-là pour le festival.

Dans toutes ces histoires que tu racontes, tu peux retrouver la trace, les sources ?

J’avoue que l’idée m’a traversé l’esprit ! Je me suis posé la question au moment de constituer le recueil, de choisir l’angle du recueil : est-ce qu’il faut choisir un thème, le tango par exemple, et écrire d’autres textes ? Et puis finalement, j’ai trouvé que les nouvelles à thème, cela finissait par devenir redondant. Donc le thème de ce recueil, c’est mon écriture, mon univers.

Il y a beaucoup de rencontres dans ce recueil, avec un fort sens de l’absurde, notamment cette rencontre avec le faux père de matador.

Non, ça n’a rien d’absurde : ça représente le nombre de fois où les femmes se font avoir par un gars à l’œil doux. C’est hyper-réaliste au contraire !

Autre rencontre : celle du type déprimé, dans une gare, qui raconte sa pauvre vie à un inconnu… On ne divulguera pas la fin, bien sûr.

[mks_pullquote align= »right » width= »300″ size= »17″ bg_color= »#268486″ txt_color= »#ffffff »] »La compréhension de l’inconnu, c’est au cœur de la danse. « [/mks_pullquote] Oui, cette histoire me fait penser à une anecdote. J’étais allée voir une danseuse que j’adorais, et elle était accompagnée de trois Marocaines qui ne parlaient pas un mot de français. La danseuse s’est éclipsée un moment, je suis donc restée avec ces femmes, et le public a commencé à défiler pour les féliciter, et moi avec… On ne se comprenait pas, mais qu’est-ce qu’on a ri ! La compréhension de l’inconnu, c’est au cœur de la danse. Quand on va dans une milonga, on danse avec plein de gens qu’on ne connaît pas et avec lesquels on n’échange pas un mot, et pourtant il se produit une compréhension profonde, à un autre niveau, et je trouve ça passionnant. La compréhension des corps, du ressenti. Tous les danseurs parlent de cette chose-là, qui rend « accro » d’ailleurs… Il y a un truc de l’ordre de l’animal.

Depuis combien de temps danses-tu le tango ?

Cinq ans à peu près. C’est le tango qui m’a choisie, et pas l’inverse.

C’est une vraie passion…

Oui, c’est quelque chose qui me manque vraiment. Il y a des fêtes clandestines, mais ça n’est vraiment pas raisonnable.

Est-ce que tu envisagerais un roman qui serait centré sur le tango ?

Non, je ne crois pas. D’abord parce qu’il y en a déjà beaucoup, et aussi parce que je ne suis pas sûre que ça m’intéresserait : aborder le tango « par la bande », pourquoi pas, mais écrire tout un roman là-dessus, non.

Est-ce qu’il y a quelque chose de commun entre le langage du tango et celui de la romancière ?

La culture tanguera est tellement immense que je ne me sens pas encore le droit de l’aborder, peut-être. J’ai encore tant de choses à apprendre…

Est-ce qu’il y a quelque de chose de religieux dans cet engagement-là ?

Je ne suis pas sûre que j’aime le mot de « religion » par rapport au tango. Et pourtant, comme dans le candomble, par exemple, il y a quelque chose de la transe. Mon prof préféré me dit : « laisse venir le tango en toi. » Et c’est vrai, c’est lié au religieux…

C’est toi qui l’as dit !

D’ailleurs, les gens sont bizarres par rapport à ça. Il y a quelque temps, je me suis fait traiter de bourgeoise parce que j’étais allée en Argentine, pour le tango. Ça m’a vraiment énervée. C’était tellement éloigné de ce que c’est que le tango.

Tu parles aussi de flamenco : c’est quelque chose qui t’attire aussi ?

Oui, j’adore. Mais, j’y repense, je viens de dire que je n’écrirais pas un roman sur le tango, mais j’ai quand même écrit deux pièces qui tournent bien : une autour du flamenco, une autour du tango.

Quelle est la faille ou la parenté entre le tango et le flamenco ?

[mks_pullquote align= »left » width= »300″ size= »17″ bg_color= »#268486″ txt_color= »#ffffff »] »Quand j’étais petite, j’allais au bal avec mes parents et je claquais des dents tellement ça m’excitait. Parfois, j’en pleure tellement j’aime ça ! »[/mks_pullquote]Ce qui me plaît dans les deux, c’est que ce sont des cultures populaires. Quand j’étais petite, j’allais au bal avec mes parents et je claquais des dents tellement ça m’excitait. Parfois, j’en pleure tellement j’aime ça ! Dans le flamenco, il y a aussi le côté transe, ancré dans le sol.

Est-ce que les deux ne sont pas des domaines très codés ?

Si, bien sûr, mais ça s’apprend. Pour le flamenco, je suis moins douée que pour le tango, j’avoue. Mais le côté tragique, noir, c’est aussi cela qui me plaît.

Est-ce que c’est comme la corrida, pour passer à un sujet controversé…

Déjà, il y a deux sortes de corridas : l’Espagnole, avec la mise à mort, et la Portugaise, où il n’y a pas de mise à mort. La Portugaise, je ne peux pas vraiment en parler car j’en ai peu vu. La corrida espagnole, j’y vais souvent seule car tout le monde déteste ça autour de moi. C’est une culture familiale chez moi : j’aime le côté tragique, et je trouve un peu hypocrites ces gens qui manifestent à l’entrée de la corrida puis qui filent chez leur boucher s’acheter de la viande.

La différence, c’est le côté spectacle.

Ça n’est pas que ça, c’est un sport aussi, c’est du théâtre, un univers en-dehors de nos codes de modernité, un côté archaïque.

Penses-tu que la recherche des racines et d’une forme d’archaïsme est importante pour retrouver une forme d’authenticité ?

Oui, bien sûr. Et faire la part des choses entre ce qui est important et ce qui ne l’est pas. La vie, la mort, et puis faire en sorte que ce qui se passe entre les deux soit aussi beau que possible. A cet égard, la corrida est une vraie métaphore de notre passage sur terre.

La lecture de ce recueil est quelque chose de très intime. On y apprend des tas de choses, et ce qui compte, c’est comment c’est écrit, et puis la brièveté des textes nous force à nous poser et à réfléchir. Dans bon nombre de tes histoires, il y a une grande place accordée aux rapports entre les gens, la confiance, la tromperie.

[mks_pullquote align= »right » width= »300″ size= »17″ bg_color= »#268486″ txt_color= »#ffffff »] »Quelle dose de confiance il faut pour traverser la vie ! « [/mks_pullquote] Même si je ne l’ai pas fait consciemment, je dois dire que cette histoire de confiance m’obsède depuis longtemps. Quelle dose de confiance il faut pour traverser la vie ! Tu montes dans ta voiture, mais qu’est-ce qui te dit que le type d’en face ne va pas se suicider en te fonçant dessus ? Parfois, je lance des dés et je dis : « Je fais confiance. » Je vais sur la plage, et je laisse ma serviette, ma carte de crédit, mon téléphone pour aller nager : c’est un pari… On y est sans cesse confronté. Là, je te parle, et rien ne me dit que tu ne vas pas écrire le contraire de ce que je te dis. Je te fais confiance.

Est-ce que cette crise sanitaire t’a inspiré une nouvelle vision du monde ?

Quand c’est arrivé, j’étais en train d’écrire un roman. Et je me suis dit, mais à quoi bon, à quoi ça sert. J’ai tout bouleversé, j’ai basculé dans l’auto-fiction, puis j’ai trouvé un moyen pour que ce ne soit pas moi, ni en tant qu’autrice, ni en tant que narratrice. Le roman sur lequel je travaille en ce moment va s’appeler Mektoub, d’ailleurs. Et j’en ai profité pour découvrir des auteurs que je ne connaissais pas. Je viens de lire le roman d’Olga Tokarczuk (prix Nobel de littérature en 2018), Dieu, le temps, les hommes et les anges, et franchement c’est la première fois que je lis aussi lentement, tellement c’est beau ! Je relis des pages, je fais une pause pour savourer, c’est remarquable.

Pourquoi avoir choisi le titre Superstition ?

Parce que c’est un mot bilingue.

Je pensais que c’était à cause des signes. Parfois j’ai pensé à ces films de Rohmer où l’héroïne trouve des cartes à jouer, des signes comme ça.

Oui, on peut aussi le prendre comme ça. Et il faut aussi que je t’explique comment ce livre s’est fait, j’y tiens beaucoup : la photo de couverture est signée par mon fils photographe, Paul-Eli Rawnsley, l’éditrice Gata Willow Yemba est sud-soudanaise et travaille en Egypte, la mise en pages a été faite par une designeuse argentine, Maria Valeria Chinnici, et ma correctrice en français, Virginie Moreau, habite à Montpellier mais on ne s’est pas vues pour cause de confinement. J’étais toute seule chez moi à Montpellier, mais j’avais tous ces gens formidables autour de moi, soit au coin de la rue soit au bout du monde. Même chose avec Abdelaziz Baraka Sakin, qui était en Ethiopie : il a préfacé mon recueil, j’ai préfacé le sien…

Oui, il y a décidément une belle histoire autour de ce livre

[divider style= »dashed » top= »20″ bottom= »20″]

[one_half]

Superstition de Anne Bourrel

Willows House Printing and Publishing – mars 2021

[/one_half][one_half_last]

Birth de Abdelaziz Baraka Sakin

Willows House Printing and Publishing – mars 2021

[/one_half_last]

[divider style= »dashed » top= »20″ bottom= »20″]

[button color= »gray » size= »small » link= »https://willows.house/ » icon= » » target= »true » nofollow= »false »]Site web[/button][button color= »blue » size= »small » link= »https://www.facebook.com/willows.house.for.printing.and.publishing/ » icon= » » target= »true » nofollow= »false »]Facebook[/button][button color= »pink » size= »small » link= »https://www.instagram.com/annebourrel/ » icon= » » target= »true » nofollow= »false »]Instagram[/button][button color= »green » size= »small » link= »https://twitter.com/HouseWillows » icon= » » target= »true » nofollow= »false »]Twitter[/button]

[divider style= »dashed » top= »20″ bottom= »20″]