[mks_dropcap style= »letter » size= »85″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#000000″]L[/mks_dropcap]es éditions Tusitala ont été créées en 2013 par Carmela Chergui et Mikaël Demets. Nous avons rencontré ce dernier lors d’une clémente soirée d’automne pour lui poser quelques questions auxquelles il a bien voulu répondre.

Peux-tu nous raconter la naissance de votre maison d’édition ?

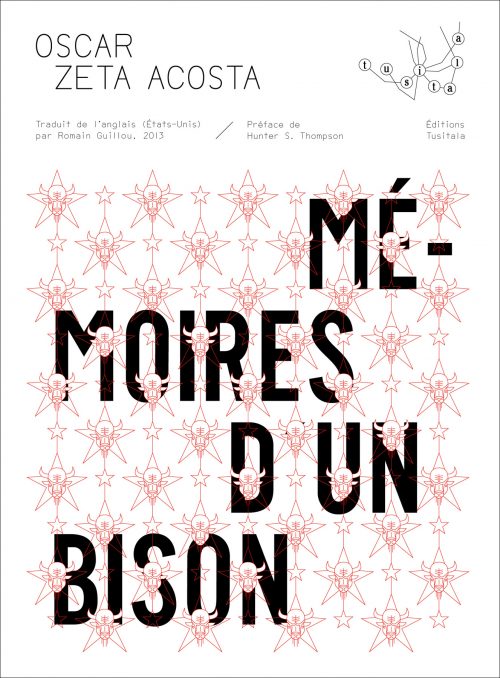

J’avais connu Carmela quand j’étais journaliste et qu’elle travaillait pour deux maisons d’édition de bande dessinée, L’Association et Fremok. On était devenus amis, on l’est toujours paradoxalement, et c’est elle qui a eu l’idée. Comme je n’avais pas grand-chose à faire à ce moment-là (j’avais monté un blog un peu pourri en même temps d’ailleurs) j’ai dit oui. Même si personnellement je ne savais pas du tout comment ça marche, je n’ai pas fait de stage dans l’édition, je ne savais rien faire… Elle m’a dit, c’est pas grave, moi je sais. Donc, nantis de son savoir, on a fait une maison d’édition. On a rapidement trouvé quelques livres qu’on avait envie de faire et qui nous ont servi de base à Tusitala, notamment le livre d’Oscar Acosta, Mémoires d’un bison. Dès 2011 on savait qu’on allait commencer par lui. C’est le livre autour duquel est vraiment né Tusitala et qui fait qu’on a un rapport d’affection avec Acosta, notre premier auteur.

Pourquoi avoir choisi pour nom « Tusitala », qui était, je crois, le surnom de Stevenson à la fin de sa vie ?

On a longtemps hésité, on a fait des listes nombreuses… Et en fait, on s’est vite rendu compte que le grand public ne connaît pas le nom des éditeurs (à part Gallimard et Flammarion), qu’ils n’en ont rien à foutre et quel que soit ton nom ce n’est pas si grave. Pour preuve, il y en a qui utilisent leur propre nom pour faire leur maison, même quand ils ont un nom moche. [Exemples censurés]

Parce qu’on a toujours été attirés par la littérature étrangère et le travail sur la traduction, on voulait un nom qui ait une consonance assez indéfinissable. Et comme on ne savait pas forcément vers où on allait et surtout qu’on ne voulait pas se restreindre à un créneau précis – parce qu’on savait déjà qu’on s’ennuyait vite –, on voulait un nom très ouvert, assez mystérieux, qui sonne et qui plaise au graphiste. Et par hasard on est tombé sur le nom de Tusitala, qui collait parfaitement parce que c’était un nom joli, qui donnait l’impression d’une langue étrangère, plein de gens pensent que c’est espagnol, italien, russe, on ne sait pas trop…

Et ceux qui creuseront un peu découvriront que c’est le nom d’une araignée. Ce qui a beaucoup plu au graphiste et qui nous a permis de décliner un lien logique avec la charte graphique, avec l’histoire de toile, de réseau…

Sur les premières couvertures, celles d’Acosta ou du Locataire, on était beaucoup sur cette toile, sur cette sorte de pattern, de papier peint, de motif récurrent. On a pas mal évolué depuis.

Et en plus, évidemment, c’était le surnom de Stevenson, qui est un auteur très important pour Carmela et moi, à la fois un écrivain voyageur, un écrivain de genre, qui nous a plu adolescent et qui nous plaît encore adulte, et qui symbolise plein de choses, qui est très en écho avec ce qu’on aime et qu’on défend. Et qui veut dire en polynésien « Le Raconteur d’histoires ».

On aime bien travailler autour de la frontière entre littérature et réalité.

Quelle est la ligne éditoriale de Tusitala ? D’abord de la fiction, mais avec des ouvertures sur d’autres domaines ?

C’est marrant, c’est la question que posent souvent les journalistes ! Quand tu dois te présenter, quand tu crées une maison d’édition, on te demande quelle est ta ligne, de présenter ta maison en une phrase, comme si tu étais directeur marketing et que tu savais le faire. Il y en a qui le font super bien, d’avoir une ligne. C’était le cas de Treizième Note, qui était très identifié, ou des gens comme Picquier : Picquier c’est l’Asie et ils ont sorti des trucs que personne n’avait sortis.

Nous, je pense qu’on s’ennuierait. Aussi parce qu’on est deux. On a beaucoup de goûts en commun, mais aussi des goûts complémentaires, donc on tire chacun d’un côté la maison, parfois dans le même sens, parfois on est obligé de trouver des terrains d’entente, ce qui fait qu’on a des territoires non circonscrits.

On a particulièrement un amour de la « littérature du réel », des domaines où la fiction cherche les meilleurs moyens de raconter la réalité. Ce qui n’a rien de novateur ! C’est complètement banal et juste le sens de la littérature à mes yeux. Mais du coup, c’est sûr, il y a très vite des ponts avec la nonfiction.

Aujourd’hui c’est cool de dire « narrative nonfiction » et des trucs comme ça, mais en gros Acosta on l’a présenté comme des romans, on aurait pu dire que c’était de la narrative nonfiction : c’est de l’autobiographie, de l’autofiction, du récit…

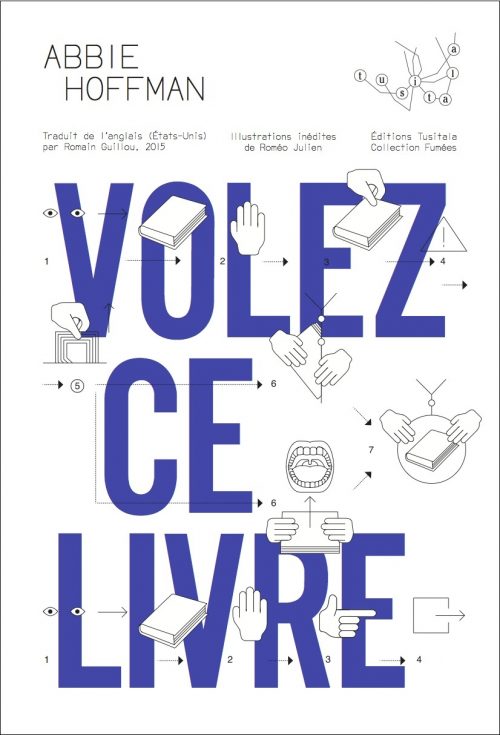

Et finalement à l’inverse, le document qu’on a fait, qui est ouvertement de la nonfiction, Volez ce livre, est, par certains biais, tellement dépassé, périmé, que finalement certains passages d’Abbie Hoffman paraissent plus fictionnels quand il explique comment frauder pour prendre l’avion, que certains passages fictionnels de Krawiec par exemple.

On est toujours sur cette frontière, on aime bien jouer avec ça. C’est vrai avec ce truc notamment de l’autobiographie, qui est un genre que je n’aime pas spécialement, pourtant on a fait Acosta et on a fait Album, qui était une autre manière de voir l’autobiographie. On aime bien travailler autour de la frontière entre littérature et réalité. Ce qui fait qu’on ne va pas se priver de faire du document, ni de faire des choses illustrées comme l’était Volez ce livre. Après il y a toujours le problème du budget et de l’identification, où faire quelque chose qui n’est pas de la littérature quand on commence à peine à être identifié en littérature, ça veut dire parler à d’autres libraires, à d’autres représentants. Et si on faisait de la BD ça serait encore pire ! On est quand même contraint par le marché…

C’est-à-dire ?

On a beau dire qu’on est hyper indépendants, qu’on fait ce qu’on veut, que c’est notre argent, qu’on est tellement petits que tout le monde s’en fout, il ne faut jamais perdre de vue qu’on produit des objets qui sont destinés à être vendus. Donc à un moment, on ne peut pas rester dans son coin, faire des livres pour l’art, se la jouer éditeur maudit… Évidemment, on a envie de vendre nos livres et quand on pense nos livres on essaie d’envisager la manière dont ils pourraient être reçus. On sait que certains livres ont plus de potentiel que d’autres, on sait aussi que certains vont être plus difficiles à défendre, mais on a la chance d’avoir un diffuseur [Les Belles Lettres] qui nous soutient dans nos choix et des libraires qui soutiennent notre démarche.

Est-ce que, financièrement, chaque livre est un enjeu ?

Chaque livre est un enjeu, oui ! Particulièrement quand tu fais de la traduction, parce que par exemple une traduction de 250-300 pages, vu qu’on paie bien nos traducteurs, c’est 7 000-8 000 € d’investissement, ajoutés à la fabrication de nos livres, qu’on soigne, ça rajoute 4 000-5 000 €. Ça fait de livres qui coûtent entre 10 000 et 20 000 €. Quand tu sais qu’on a un capital de 7 000 euros, ça ne colle pas. Donc forcément, ça oblige à réfléchir à comment faire pour que chaque livre trouve ses lecteurs, et ça demande beaucoup de boulot. Au-delà des Belles Lettres, qui je trouve savent comment fonctionnent de petits éditeurs, qui ont une super équipe de représentants, des connaisseurs, et qui sont un vrai soutien à ce niveau-là, nous faisons presque un travail de « sur-diffusion » auprès des libraires, on va donner les services de presse, on en remet une couche à chaque fois. On fait un suivi qui est fastidieux, qui est presque terrifiant parfois : envoyer plein de livres comme ça et attendre les premiers avis en se disant si ça se trouve Tusitala pourrait s’arrêter sur un livre…

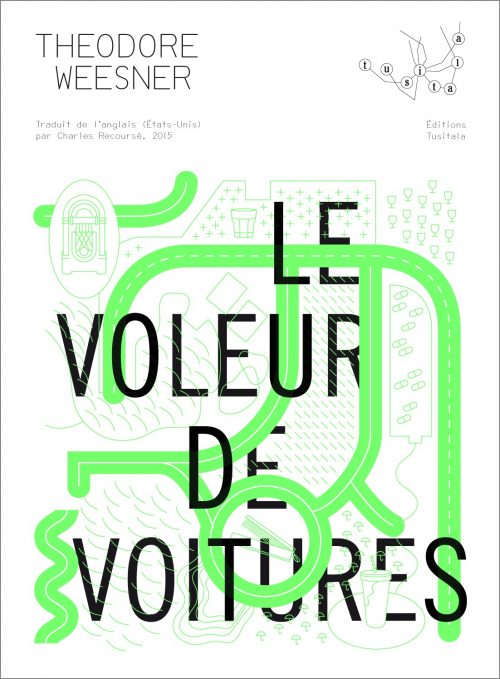

Le voleur de voiture, par exemple, qui fait 500 pages, est un livre qui nous a coûté plus de 20 000 €. C’était un gros enjeu pour Tusitala, on a toujours cru en ce projet et c’était risqué.

Vous vous fixez combien de livres par an ?

En gros on serait beaucoup plus tranquilles si on faisait 8-10 livres par an, on aurait une trésorerie régulière. Mais bon ça, ce n’est pas très intéressant…

Ah mais si c’est intéressant ! Cela explique comment certains éditeurs inondent le marché juste pour se faire de la trésorerie…

Exactement ! Parce qu’en fait si tu mets en librairie plus de livres qu’on t’en renvoie, tu fais des bénéfices. Donc en gros, je schématise : tu fais 6 livres une année, l’année suivante pour être sûr de te faire de l’argent il t’en faut 8-12, l’année prochaine il faut que tu en fasses 15, l’année d’après il faut que tu en fasses 20 et rapidement tu te retrouves à faire 60 livres par an.

Nous, tout simplement, on n’a pas le temps de faire 8-10 livres par an. Et on a l’expérience de Carmela qui a beaucoup travaillé avec des petites maisons, qui sait comment ça marche et qui connaît la prudence. Donc en général, on se fixe pour objectif 4 livres par an et on arrive à en faire 2-3. Il peut y avoir des retards de traduction, des budgets à boucler, de l’argent qui arrive un peu moins vite que prévu et juste des questions de temps… On fait tellement peu de livres et on y porte tellement de soin, qu’on ne va pas bâcler un livre. Si Carmela voit qu’on va être un peu en retard, qu’on va devoir se dépêcher, on le repousse. On a appris à avoir un peu d’avance, et on ne promet rien tant que le livre n’est pas fini. Mais le fait que nous travaillons à côté et la minuscule économie sur laquelle on fonctionne font que oui, chaque livre est vraiment un enjeu.

Moi qui me disais, on est une petite maison, ça va être tellement tranquille.

Donc vous avez tous les deux un boulot à côté ?

Oui, bien sûr ! Ce qui a à la fois un bon et un mauvais côté. Personnellement, moi qui découvrais ce métier contrairement à Carmela, au début j’ai beaucoup vu les mauvais côtés. Je trouvais ça très frustrant. J’avais l’impression quand y il avait l’affaire DSK, que trois semaines après il y avait des livres sur DSK en librairie, et que donc ça allait vite. Mais en fait, c’est quand tu es très gros que ça va vite ! Nous, on doit rendre notre livre terminé à notre diffuseur 4 mois avant la sortie. Si on a demandé une aide à la traduction au CNL [Centre National du Livre], il faut que la traduction soit quasiment finie 6-8 mois avant la sortie, parce que les commissions prennent 4 mois. Donc il faut savoir plus d’un an avant quand les livres sortent…

Moi qui me disais, on est une petite maison, ça va être tellement tranquille : je trouve un livre, je le propose à Carmela, elle dit oui, on le fait et quand il est fini, il sort… En fait, on est obligé d’être beaucoup plus cadré que ça et il y a un délai beaucoup plus long.

Mais avec le recul, ça a aussi pas mal d’avantages, parce que la frustration qui naît de cette lenteur fait que finalement on très fiers de ne regretter aucun des livres que nous avons faits. Là on vient de sortir notre dixième livre, et on les aime tous. Ça t’oblige à ne faire aucun livre sur un coup de tête parce que tu ne le peux pas. Quand un livre te plaît, parfois tu n’as pas d’argent pour l’acheter, et de toute façon vu qu’on fait peu de livres on a déjà 2 années d’avance de bouclées, donc ça permet de décanter, de lire d’autres livres et finalement de te demander si ce livre que tu voulais acheter, est-ce qu’il est encore si bien quand 6 mois après tu as enfin trouvé les droits ? On arrive à tirer parti du côté artisanal – dans le sens où on n’en vit pas – de notre maison. On est obligé de prendre notre temps, sur notre temps libre, pour arriver à quelque chose dont on est très fiers.

Parlons du catalogue Tusitala.

On a eu de la chance avec nos deux premiers livres, et particulièrement Acosta qui s’est fait remarquer. On a eu de la presse, des libraires qui nous ont suivis, qui nous on proposé des rencontres. On a eu une sorte de « petit emballement » sur notre premier livre. Ce qui fait qu’on a pu avoir cette image d’éditeur un peu hype. Sur la première année, on est le nouvel éditeur donc il y a une curiosité de la part de libraires, qui petit à petit contamine la presse. La deuxième année, les journalistes qui perçoivent un peu le truc commencent à se dire, tiens on a le petit éditeur indépendant à la mode dont il faut parler, donc on a eu pas mal de presse cette deuxième année.

Et la troisième année on a eu un peu plus de mal avec, par exemple, Le Livre de l’homme qui est un livre que j’adore. C’est sans doute le premier Tusitala où on n’a eu aucune presse écrite. On a juste eu une radio. Et des blogs. Ça te rappelle que rien n’est acquis. Naïvement au début tu te dis que tu vas toucher un public de plus en plus large, pas le grand public mais des libraires et des journalistes qui de plus en plus vont te connaître, te remarquer. Parmi le nombre de livres qui sortent il faut juste réussir à avoir une petite place sur table, donc il faut se faire remarquer d’une manière ou d’une autre, que soit de manière graphique avec des couvertures différentes comme on a essayé de faire ou que ce soit par le texte que tu choisis… il faut trouver des moyens et on essaie d’en mettre le plus possible de notre côté.

Et puis tu te rends compte qu’au bout de 3 ans, ton truc de petit éditeur hype est quasiment déjà passé, et qu’il y a de nouveaux éditeurs hype. À mon avis le nouvel éditeur hype depuis un an c’est Marchialy et c’est très bien. Mais tu vois le truc où tu n’es déjà plus le petit éditeur à la mode, mais tu n’es pas déjà non plus déjà Gallmeister, qui est l’éditeur indépendant qui a réussi à s’installer. Si tu n’arrives pas à t’installer, tu peux rapidement être dégagé des tables. Ça on le savait, mais en prendre vraiment conscience, c’est étonnant.

J’avais naïvement cru que je n’étais pas obligé d’aller voir les libraires qui nous connaissaient déjà, en me disant cette librairie connaît et vend les livres Tusitala, je vais m’appliquer plutôt à contacter les librairies qui ne nous connaissent pas encore. Mais si tu ne vas plus voir les libraires que tu connais, ils t’oublient ! Parce qu’il y a d’autres éditeurs qui arrivent et les éditeurs qui envoient tous leurs livres. Donc en fait tu es obligé de garder ta toute petite place sur la table avec tes ongles. Cette année je me suis rendu compte avec Barry Graham qu’il fallait refaire le travail de A à Z et ne pas se dire ça y est on est connu, la presse s’intéresse à notre travail. Pas du tout, on peut être oublié aussi vite que l’on a été connu !

Entre Les Mémoires d’un Bison d’Acosta et aujourd’hui votre dixième titre, il y a eu quoi ?

Il y a eu Dandy de Krawiec, dont on aura un autre en livre l’année prochaine en mars. Le deuxième Acosta, La Révolte des cafards. Il y a eu la collection Insomnies qui est une collection de rééditions, on en aura un deuxième en janvier. Il y a eu les deux islandaises, Svava Jakobsdóttir et Guðrún Eva Mínervudóttir. Plein de choses !

Pour revenir à la ligne éditoriale, je pense que c’est vraiment les gens qui la définissent, qui s’en rendent compte assez vite. Notamment on nous a qualifiés d’éditeurs politiques, ce qui est assez drôle parce que ce n’était pas du tout conscient. Ce n’était pas inconscient dans le sens où Carmela et moi on a des idées en communs d’un point de vue politique au sens large, on ne fait pas dans le militantisme non plus, mais forcément quand on parle de littérature qui empoigne le réel, il y a un moment où on a une littérature qui est politique, une littérature qui prend à bras le corps des réalités sociales, historiques, etc. On n’avait pas perçu ce que les gens nous ont assez vite renvoyé, qui est que, oui, Acosta est leader du mouvement chicano, Svava Jakobsdóttir une députée islandaise anti-militariste et féministe, Krawiec parle du décor social de l’envers du rêve américain, ce qu’on retrouve jusque chez Larry Fondation. Même Wiesner, qui n’est pas spécialement un auteur « de gauche » (qui n’est pas du tout dans la même perspective que Krawiec, par exemple), dans le décor de la ville de Détroit et ses usines, et dans cette quête de l’adolescence, aborde des choses politiques au sens large.

C’est marrant, et c’est plaisant, de voir que pour des livres qui finalement t’ont plu il y a des fils rouges secrets, imperceptibles. De la même manière que chacun bâtit sa bibliothèque en lisant un livre, puis un autre, puis en cherchant, ah celui-là j’ai adoré, qu’est-ce qui l’a influencé ? etc., il y a des liens entre chacun des livres dans nos bibliothèques, qui sont parfois des liens affectifs, des liens logiques ou complètement illogiques (on a aimé une couverture, quelqu’un nous a offert un livre, etc.). Finalement une maison d’édition c’est pareil. Quand Larry Fondation nous recommande Richard Krawiec, quand on travaille sur Guðrún Eva Mínervudóttir et qu’on nous dit oui mais il y a Jakobsdóttir qui l’a influencée d’abord. Il y a des connexions évidentes entre Abbie Hoffman et Oscar Acosta. Il y a des liens physiques, il y a des liens invisibles et c’est amusant de voir que les lecteurs créent leurs propres liens aussi, dont nous, nous n’avons pas forcément conscience.

Vous attachez une grande importance au graphisme, vous travaillez depuis le début avec Stéphane De Groef, qui signe toutes les couvertures et les maquettes d’intérieur. Pourquoi cet intérêt ?

C’est souvent la première chose que remarquent les gens chez Tusitala. Et c’est la première que nous savions, avant même de savoir qu’on allait s’appeler Tusitala. On savait qu’on allait travailler avec Stéphane De Groef parce qu’il effectuait un travail remarquable, il travaillait notamment au Fremok dont il faisait toutes les maquettes. Il fait aussi des livres d’art et de la scénographie d’exposition, de l’affiche, etc. On a mis un an à trouver la charte graphique de Tusitala, c’est ce qui nous a pris le plus de temps. Stéphane nous a envoyé des dizaines et des dizaines d’essais. On savait qu’on ne voulait pas mettre de photo en couverture comme 80% de la production. Quand on a la chance de travailler avec un graphiste comme lui ça n’a aucun intérêt de lui faire coller une photo en couverture. Il est aussi dessinateur, il peut tout faire. Il est aussi typographe, il crée des typographies pour Tusitala : la typographie de couverture pour Effets indésirables c’est lui qui l’a faite. Il est vrai que c’est quelque chose de primordial à nos yeux.

On en revient à 2 choses fondamentales chez Tusitala :

Un, fabriquer un bel objet, en respectant tous les maillons de la chaîne du livre. Tu ne peux pas t’étonner que les lecteurs n’achètent pas tes livres s’ils sont imprimés de travers ou que la couverture se décolle. Tu ne peux pas t’inquiéter du livre numérique si tes livres ne sont faits avec aucun soin, sinon qu’est-ce qui nécessite qu’on achète le livre plutôt que sa version numérique ? (Ce n’est pas en réaction contre le numérique. C’est un domaine auquel on ne peut s’intéresser pour l’instant pour des raisons financières, car si on met nos livres en numérique, on ne va pas juste faire des PDF à la con. Quand tu changes de support, tu fais des changements de contenu, c’est lié.) Donc oui, donner envie aux gens d’acheter l’objet ! C’est bien beau de dire on est tous pour le papier, mais alors pourquoi les couvertures sont en plastique ? C’est le toucher du papier, c’est un papier qui coûte cher, de qualité. C’est un travail avec des imprimeurs (on est très content de notre imprimeur Milenio et de Damien Filiatre, qui s’occupe particulièrement de nos livres.) Donc, oui nos livres peuvent coûter 20€, mais ils les valent.

Deux, se faire remarquer. Comment se faire remarquer ? Il n’y a pas de secret… Par exemple dernièrement, chez Anamosa ils ont eu une super idée : leurs livres ont une forme de coffrage original. Les éditeurs que j’aime sont souvent des éditeurs qui prennent soin de leurs livres, je ne vais pas tous les citer parce que je vais en oublier. [Il commence pourtant par citer Cent Pages et… effectivement oublie tous les autres !] C’est quelque chose d’évident, tu ne peux pas mettre en scène de façon bâclée le contenu de ton livre.

Si on fait de la traduction on le fait bien, de la même manière que si on fait un livre on fait on le fait beau.

Le catalogue Tusitala c’est, on l’a vu, essentiellement des traductions et donc un travail avec des traducteurs. Quel genre de liens vous tissez avec eux ?

La moindre des choses, d’autant plus pour une petite maison d’édition, quand tu veux que des traducteurs compétents, qui ont déjà beaucoup de travail, s’intéressent à toi, et si tu veux qu’ils ne bâclent pas la traduction, s’ils doivent y passer trois mois, il faut que le prix de la traduction corresponde à trois mois d’un salaire. Donc forcément, si on fait de la traduction on le fait bien, de la même manière que si on fait un livre on fait on le fait beau. Faire de la traduction et mal payer ses traducteurs, c’est un non-sens.

Y compris pour l’anglais ! On a fait beaucoup d’Anglo-saxons et on entend toujours dire « l’anglais c’est une langue pas chère ». Je ne comprends pas ce truc des langues « pas chères » ou « chères ». En gros, c’est la loi de l’offre et de la demande : il y a peu de traducteurs de l’islandais donc l’islandais est une langue chère et il y a beaucoup de traducteurs de l’anglais donc c’est une langue pas chère, une sorte de dumping comme ça. C’est absurde ! Il n’y a pas de langues chères ou pas chères, il y a un rapport de temps et de qualité, forcément étroitement liés. Si tu veux une traduction de qualité, il faut déjà que ton traducteur soit compétent, et qu’il prenne le temps de faire sa traduction. Donc ça a un coût.

Ensuite au-delà du jeu de la traduction (on adore se poser des questions sur la traduction, c’est vraiment un truc qui nous plaît avec Carmela), trouver le moyen de faire passer des textes de pays différents, d’époques différentes et les mettre les uns à côté des autres avec la même charte graphique… finalement le point commun entre une islandaise des années 60, le chicano des années 70, l’Américain de la côte Est des années 80 et le Larry Fondation du Los Angeles des années 2000, c’est Tusitala !

Pour revenir aux traducteurs, on essaie pour chaque livre de trouver le traducteur le plus adéquat. A la base on a choisi Romain Guillou, qui n’avait jamais fait de traduction, mais que par hasard plusieurs amis nous avaient recommandé, qui connaît très bien la contre-culture et qui a empoigné Acosta d’une manière brillante. On a demandé à Charles Recoursé, qui avait déjà fait de la super trad, traducteur de David Foster Wallace et cie, de travailler avec nous sur Richard Krawiec. De la même manière avec Clélia Laventure, qui a traduit A. J. Albany au Nouvel Attila, Iceberg Slim chez Belfond, etc, qui a une culture underground et anglo-saxonne.

Romain c’était sa première traduction quand nous on faisait notre premier livre, ça crée des liens. Avec Carmela et moi, Stéphane le graphiste, Lorane la relectrice, le 5ème Tusitala, c’est Romain. C’est quelqu’un avec qui on échange beaucoup, qui lit beaucoup, qui nous propose beaucoup de choses, à qui je demande son avis quand des livres me plaisent. Si on pouvait imaginer – ce qui n’existe pas, hein ! – un comité éditorial Tusitala, il serait le premier là dedans. De la même manière, Charles Recoursé, au-delà de ses qualités de traducteur, c’est un homme qui a été éditeur pendant 10 ans au Diable Vauvert, quand moi je n’ai été éditeur que 3 ans chez Tusitala, donc techniquement, il a plus de choses à m’apprendre. Donc la relation éditeur-traducteur est un peu biaisée dans le sens où je lui pose des questions que je ne devrais peut-être pas poser. Charles a apporté beaucoup à Tusitala par son professionnalisme, ses compétences et son expérience. En plus c’est vraiment un putain de traducteur qui devient de plus en plus demandé et qui a la gentillesse de garder chaque année un créneau Tusitala. Ce sont des liens qui se créent. Clélia, on va retravailler avec elle forcément un jour ou l’autre parce que ça c’est très bien passé et qu’on a de vraies accointances avec son travail.

Vous venez de sortir en septembre Effets indésirables, de Larry Fondation, un livre qui s’inscrit dans un cycle (que Fayard avait commencé de publier). Tu nous en dis un mot ?

Larry Fondation arrive à concilier deux choses difficiles à concilier : il a osé repenser la manière d’écrire, et il arrive à être lisible par tous. Il est à la fois expérimental et grand public. C’est quelqu’un qui a réfléchi avant d’écrire et qui s’est dit : on ne peut plus raconter la vie urbaine (pour lui dans le cadre de Los Angeles) de la même manière que Dickens la racontait au 19ème siècle, car nous ne sommes plus au 19ème siècle ! Aujourd’hui la vie est beaucoup plus rapide, plus heurtée, saccadée, beaucoup plus décousue. Il fallait donc réfléchir à de nouvelles formes d’écritures. Et, sans aucune prétention, il est reparti du travail de Dos Passos qui avait pensé la même chose dans les années 30, et qui était parti sur le collage, ce qu’on appellerait aujourd’hui le copier-coller, sur le mélange de fiction et de réalité, de romans où l’intrigue est entrecoupée de biographies de personnages imaginaires et de personnages réels. Il est également reparti sur ce qui avait été fait depuis sur Los Angeles, jusqu’au rap, en expliquant par exemple que l’une des meilleures choses qui ait été écrite sur L.A. c’est l’album Straight Outta Compton de N.W.A. Il s’est beaucoup inspiré aussi de la photographie, de Cartier-Bresson notamment. Comment travailler sur la simultanéité, sur la compression, etc. Il a toute une démarche…

Et toujours sans aucune prétention, il s’est dit qu’il allait faire 8 volumes qui raconteraient l’histoire de Los Angeles des années 80 à nos jours, écrits séparément, morcelés. Et un peu comme Zola avec ses Rougon-Macquart, il a déjà les 8 titres, les 8 thématiques, les 8 pitchs ! Il en a déjà écrit 6. 5 sont publiés [aux États-Unis], nous on publie le 4ème ,et le 5ème est déjà traduit.

Il a vraiment ce côté « expérimental ». C’est con à dire, mais on dit souvent que le roman est une fin de l’histoire de la littérature. Lui n’est jamais vraiment dans le roman, ni jamais vraiment dans la nouvelle, mais il réfléchit sans cesse à trouver quelque chose qui colle le plus à la réalité. Il a par ailleurs des thématiques qui nous sont chères, une manière de raconter la réalité qui est inégalable, par bribes, par flashs, à la fois ultra-réaliste et hyper précise. Au premier abord on a l’impression que c’est au-delà du style journalistique tellement c’est précis. Certains textes font 4 lignes et les plus longs font 3 pages, on a une impression de compression et de concision. Et en fait quand on les regarde de près, on s’aperçoit que c’est un texte qui laisse une énorme latitude au lecteur, des histoires où il n’y a jamais vraiment le début ni la fin, où donc c’est au lecteur de compléter. Un texte perclus de petites phrases mystérieuses comme des portes ouvertes vers le vide, des phrases super drôles que tu ne vois pas forcément à la première lecture. C’est quelqu’un qui travaille vraiment sur comment s’adresser au lecteur, qui l’inclut dans son œuvre comme peu d’auteurs le font.

Il aborde aussi quelque chose qui n’est plus trop abordé et qui est pourtant traditionnel dans la littérature américaine qu’on aime : celle qui s’affirme dès le début du 20ème siècle comme une littérature du réel. Celle de Mark Twain, puis de Jack London, de Caldwell, Steinbeck, Dos Passos. Une littérature qui explose pendant la crise de 29 et qui produit un paquet de chefs-d’œuvre en peu d’années et qui aujourd’hui s’est tellement professionnalisée… Larry Fondation raconte qu’aujourd’hui pour être édité il faut avoir un Master of Fine Arts à 20 000 balles par mois et que la littérature est devenue un sport de riches où plus personne n’en a rien à foutre ! C’est quand même la littérature d’Hemingway, qui était conducteur d’ambulance dans la guerre 14 a forcément vu des choses qu’il a eu envie de raconter… Aujourd’hui la littérature américaine est pleine de New-Yorkais bourgeois qui ne s’intéressent pas à grand-chose d’autre qu’à eux-mêmes. Il n’y a pas beaucoup d’exceptions à ça et Larry Fondation en une.

Vos projets ? Le futur proche ?

Le prochain livre sera une réédition, dans la collection Insomnie. Un roman considéré comme le premier roman homosexuel de l’histoire. Un livre qui date de 1899, qui s’appelle Escla-Vigor, écrit par Georges Eekhoud, qui a été l’objet d’un procès retentissant à l’époque, un livre très politique et très 19ème dans le style.

Ensuite, au printemps le deuxième roman de Richard Krawiec, dont nous sommes très, très fiers car il n’est jamais paru, même aux États-Unis. C’est le troisième livre qu’il a écrit, qui a été refusé à l’époque, en 1988. Accepté 3 fois… puis refusé 3 fois ! Ce qui l’a dégoûté de la littérature. Il a arrêté d’écrire après ça parce que c’était son roman préféré, qu’il a eu la gentillesse de nous confier. Il l’a retapé entièrement sur Word en deux semaines car il n’avait plus qu’une version tapuscrite, et s’il nous l’envoyait et qu’elle se perdait, le roman n’existait plus. Une première traduction inédite, donc. Charles vient de finir de la traduire et il m’envoyait des messages au cours la traduction pour nous dire combien il était heureux de traduire un tel texte. On est très fiers d’avoir ce livre et on espère qu’il aura le succès qu’il mérite.

Pour finir, que peut-on vous souhaiter pour l’avenir ?

De réussir à vivre de nos livres, de ne faire que ça, même si je ne pense pas que ce soit un rêve réalisable. On va essayer de faire le plus de livres possible, le plus longtemps possible. C’est bien d’avoir des objectifs restreints. On a 3 ans, on va essayer d’avoir 4 ans, 5 ans, 6 ans, etc. On sait qu’on devrait faire plus de livres pour être plus présent en librairies, qu’on devrait vendre plus de livres et qu’on a plein de défauts, mais on s’améliore petit à petit. Des choses ont déjà changé et vont continuer à changer dans les prochains livres, dans les maquettes : on essaie de s’améliorer sans cesse et on espère que cela va trouver un écho.

Super intéressant, merci, je ne connaissais pas cette maison !