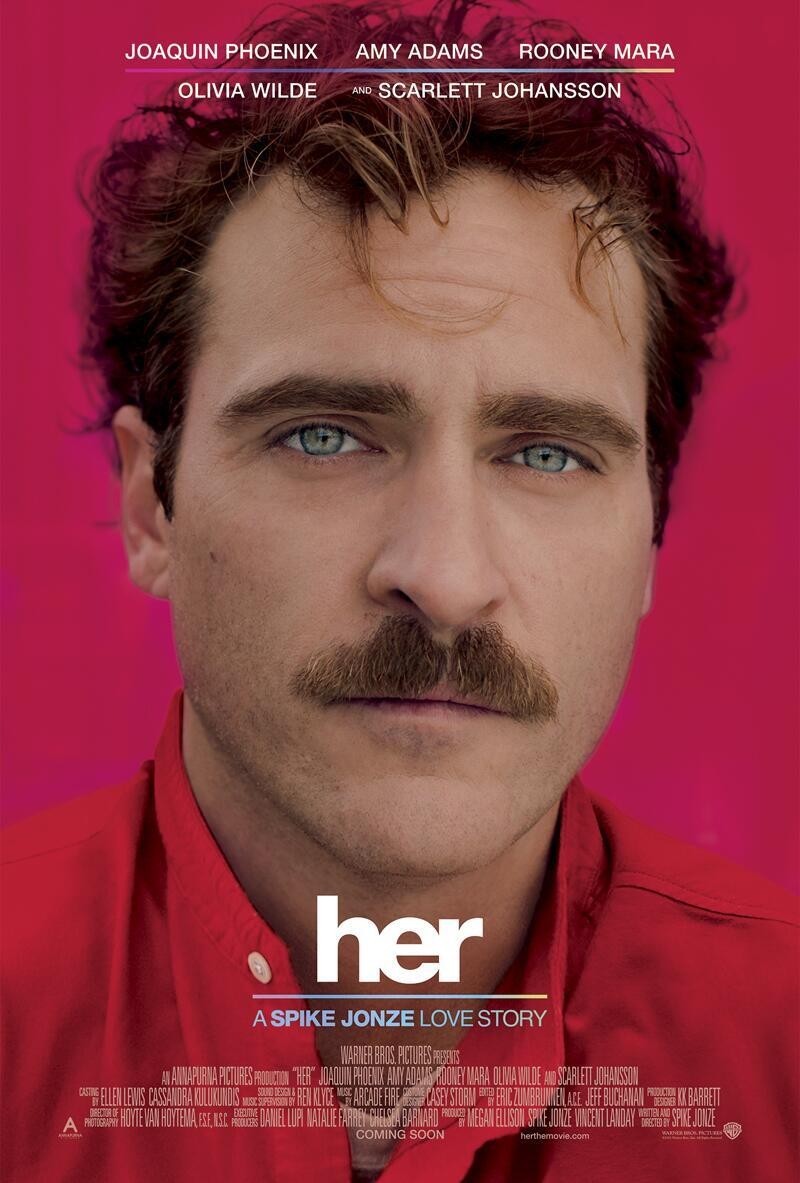

La lumière qui baigne la majorité des plans de Her est rassurante. Les intérieurs sont clairs, les dégagements spacieux.

Les écrans vastes et discrets, intégrés dans un mobilier pastel.

Plus de cliquetis de clavier. Voix et mobilité sont les composantes de la nouvelle liberté numérique.

Le son est parfait. Sans relais, net, d’une présence sans faille.

La ville est vaste, sur-urbanisée, certes, mais avec tact. La pollution atmosphérique semble nimber d’un voile ouaté le décor d’une étonnante propreté.

Les zones sont piétonnes.

Les trains ultra-rapides et silencieux.

Les gens sont heureux ; absorbés par leur conversation, l’œil brillant.

L’anticipation a ceci de déstabilisant qu’elle est à court terme, et profondément crédible. Cette ville a tout de la mégalopole idéale, et les appartements sortent tout droit des publicités qui nous inondent.

Dans cette atmosphère solaire et (de papier) glacée, c’est l’opacité d’un déficient affectif qu’on nous impose. Dans une société où l’on fait écrire ses lettres par les autres, la parole semble être un rempart infranchissable. L’intersubjectivité une contrainte qu’on pourrait contourner.

L’attachement qu’il voue progressivement à Samantha est celui de l’enfant face à son doudou : objet transitionnel sur lequel on transfère tout ce qu’on désire ; petit esclave affectif.

Ce qui intéresse n’est pas tant l’évolution finalement très humaine de la relation entre les deux protagonistes, mais de la crédibilité, de l’épaisseur que Théodore y accorde.

Ce qui étonne, c’est qu’on soit nous-même émus, profondément, par cette voix et par cette présence.

Et dépassés. L’évolution de l’OS, dont la croissance ne cesse de se ramifier, a ceci de bouleversant qu’elle quitte les sentiers battus de la SF traditionnelle (en gros, la prise de pouvoir sur le monde par les machines, ou la mise à mort de l’humanité) pour laisser son géniteur en plan et s’affranchir de sa mission initiale.

L’homme était sans Dieu, le voilà sans machine. Que reste-t-il ?

Notre enthousiasme du contact exclusif, la modestie de notre connaissance et les limites de notre ambition. La profonde, fragile, instable mais durable émotion qu’est la nôtre. Sa capacité à laisser des traces immatérielles en nous, à vie, quand un reboot suffit à la machine.

Ces variations, ces modulations infimes face à un homme seul qui parle, sur le canevas d’un récit somme toute éculé, celui des multiples ruptures et de la solitude, ont la force d’une démonstration ambivalente. Nous cherchons toujours la même chose. Notre faiblesse, notre singularité, sera toujours l’étincelle d’origine des plus grandes inventions, qu’il s’agisse d’un OS ou d’un scénario.

La lumière, sur les toits d’un monde brusquement esseulé, est toujours là. Toujours aussi réconfortante.

Assis au bord du gouffre, la question est de savoir si c’est celle de l’aube ou du crépuscule.