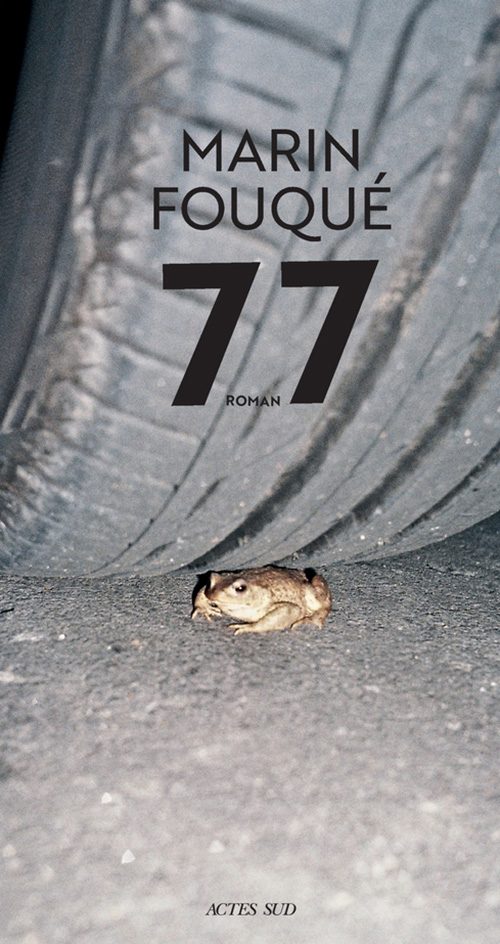

[mks_dropcap style= »letter » size= »75″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#000000″]E[/mks_dropcap]n tout début de rentrée, nous parlions du fabuleux premier roman qu’est 77 écrit par Marin Fouqué. Il a accepté de nous accorder un entretien pour évoquer ce qui l’anime. Avec une grande sincérité, il se livre et témoigne sur ce statut particulier de primo-romancier.

Adrien Meignan : On a pu découvrir votre travail sur Internet avec des captations de performances ou avec votre participation à l’Armée noire, groupe initié par Charles Pennequin -figure importante de la poésie contemporaine. On aurait pu s’attendre à une publication de vos textes poétiques dans une maison d’édition plus confidentielle mais votre premier livre est un roman publié aux éditions Actes sud. Comment s’est fait ce cheminement inattendu.

Marin Fouqué : J’ai déboulé sur internet par la poésie-sonore, c’est vrai, mais en vérité je ne viens pas de là. D’abord, au début, j’ai écrit des chansons, mais ça ne laissait pas assez de place pour les mots, alors j’ai écrit du rap, mais comme je débordais sans cesse de la mesure parce que j’aboyais trop, c’est devenu de la poésie-sonore, et comme les textes s’amassaient dans ma bouche, c’est devenu des performances, et comme les performances s’étiraient et s’éternisaient jusqu’à ce que les videurs nous foutent à la porte, le public et moi-même, en éteignant les lumières de la salle, c’est devenu un roman.

Quelque chose qu’on pourrait démultiplier, acheter, raquer en masse et ramener en douce chez soi. Il me fallait donc des receleurs, et des bons, les plus nombreux possibles pour que ça se refourgue correctement. On m’a parlé des libraires. Ça sonnait bien. Il me fallait un grossiste, et c’est lui qui est venu à moi et moi à lui par un concours de circonstances, Actes Sud. Un très bon grossiste. De la qualité.

Et puis il y a eu cette phrase d’un type de la poésie sonore dont je tairais le nom de chien de ses morts pour qu’il reste dans l’oubli caractéristique à son milieu : « c’est pas mal ce que tu fais, mais je n’entends rien à ce que tu dis avec ta capuche et tes mimiques de rappeur ». Le type, il était allé si loin dans la poésie-sonore qu’il entendait plus les mots à cause des gestes et des vêtements ? Obscur. Non : il avait juste envie de baigner dans son entre-soi de poésie sonore, dans son bain sale d’egos stagnants, à gratter quelques cacahuètes dans un vernissage où on se prend pour des « rebels » de la littérature en s’entre-validant les un.e.s les autres, à se rassurer sur la non-conformité de chacun.e à la norme, à pleurer sur l’absence croissante de public et à fermer le plus de portes possibles derrière soi.

L’Armée Noire voulait faire autrement, s’ouvrir sur la rue, j’ai l’impression. Charles Pennequin, Marius Loris, Emmanuel Bueno ou Julien D’Abrigeon notamment tendent à une certaine sincérité qui ferait bouger les choses, je crois. Mais je crois aussi que la poésie sonore n’en a pas envie. La poésie-sonore, elle veut crever tranquillement dans sa maison de retraite. J’ai cessé de lui rendre visite, comme un parent raciste. Je vais mieux comme ça. Ça ne m’intéresse plus. J’ai trouvé le roman. Je suis heureux.

D’où sont venues les idées pour écrire 77, cette histoire d’un gamin de Seine et Marne ? On imagine qu’il y a du vécu mais aussi une fiction, comment est-elle apparue ?

Le roman m’a surpris. Je pensais maîtriser le sujet, je viens de là, mais en y rajoutant ci et là des vaguelettes de fiction pour protéger mes souvenirs, je me suis retrouvé avec une houle de récit, un raz-de-marée de narration. Quand c’est devenu un tsunami, j’ai surfé. Il y a des personnages qui ne te laissent pas le choix, comme la fille Novembre. A un moment donné, elle m’a regardé droit dans les yeux et m’a dit : t’as voulu que je sois là, maintenant tu assumes. Quand la fille Novembre te regarde dans les yeux, tu baisses les tiens et tu la fermes.

Le narrateur, ce gamin du sud 77, on pourrait le rencontrer dans n’importe quelle périphérie de grande ville. Ce qui le rend atypique est la manière dont vous le racontez. Est-ce que vous le considérez comme un alter-égo ou comme un personnage purement fictif ?

Ce n’est pas moi. Je n’ai jamais été comme ça. Je n’ai pas son courage. Mais je le porte depuis un bout de temps je crois. Il fallait que je le laisse aller, qu’il retourne dans le 77.

Le 77, c’est l’un de ces endroits dont la littérature parle rarement. C’était important de remettre ce lieu au centre (comme l’ont fait David Lopez ou encore Simon Johannin pour d’autres territoires) ?

Ce n’était pas plus important qu’un autre lieu, mais je cherchais à comprendre. Comprendre ce territoire d’entre-deux, entre bitume et boue, entre ville et campagne, entre l’enfance et l’âge adulte. J’ai longtemps cru que je venais d’un non-lieu. Sans réelle identité. Ni capitale, ni banlieue, ni province. Rien. D’abord, j’ai cru que ce serait un roman sur l’ennui. Mais comme dans une journée à rien foutre, il fallait s’attendre au pire comme au meilleur. Le roman m’a tracté ailleurs. Le 77 est devenu le personnage principal.

[mks_pullquote align= »left » width= »300″ size= »20″ bg_color= »#000000″ txt_color= »#ffffff »] »Est-ce qu’on comparerait entre eux toutes les autrices et auteurs dont les romans se passent à Paris ? »[/mks_pullquote]

Mais dans cette question, il y a autre chose, je crois. On me la pause souvent en ce moment. La « littérature » aimerait bien créer une petite chapelle de la « ruralité ». Un petit ghetto, pourquoi pas. Ça l’arrangerait bien, la littérature, que ces nouvelles autrices et auteurs que nous sommes rentrions dans une petite boîte pour y rester sagement et attendre notre tour. Est-ce qu’on comparerait entre eux toutes les autrices et auteurs dont les romans se passent à Paris ? Est-ce qu’ils forment une boîte à eux ? Je ne pense pas. Et je suis persuadé que si on cherche bien, il doit y avoir plein de vieux bouquins qui se déroulaient déjà sur ce genre de territoire.

Aujourd’hui, on a tendance à résumer un livre par son histoire et donc en première ligne, son lieu. Mais pour ça il y a Netflix ! C’est de grande qualité et ça permet de surveiller en même temps la cuisson des pâtes. Il est loin le temps des séries pourries dont il fallait attendre la suite pendant une semaine. Seuls les films rivalisaient alors dans le champ de la narration avec les livres, mais un film ça dure deux, trois heures maximum et ça reste à l’intérieur de soi un, deux mois. Le livre apportait une toute autre expérience : de quatre heures à plusieurs mois de lecture, et encore quelques mois à le porter dans son corps s’il est bon. Aujourd’hui, les séries sont superbes, il y en a avec des ressorts narratifs incroyables, une inventivité folle, des personnages d’une consistance sidérante, et on peut enchaîner les épisodes à volonté, nous accompagnant pendant autant de temps qu’un livre le faisait.

[mks_pullquote align= »right » width= »300″ size= »20″ bg_color= »#000000″ txt_color= »#ffffff »] »La littérature devrait peut-être se réveiller et ne plus chercher à seulement raconter des histoires. Chercher de nouveaux rythmes, de nouvelles structures, de nouvelles expériences de lecture. »[/mks_pullquote]

La littérature devrait peut-être se réveiller et ne plus chercher à seulement raconter des histoires. Chercher de nouveaux rythmes, de nouvelles structures, de nouvelles expériences de lecture. C’est aussi ce que j’ai cherché dans l’écriture de ce premier roman. Je préférerais qu’on me compare à des autrices et des auteurs qui ont les mêmes préoccupations stylistiques et/ou politiques, quitte à être mis dans une petite boîte. Il ne devrait pas y avoir les parisiens au centre, les racisés là-bas, les bouseux ici, les assignées femmes au fond, les mâles blancs hétéros cis-genres devant. On dirait une photo de gouvernement.

Le rythme de 77 a un rôle très important. C’est un flot de souvenirs interrompu uniquement par les voitures qui passent devant l’abri bus. Comment est venue cette idée? Est-ce que votre texte n’aurait pu faire qu’un seul et unique bloc ?

Je voulais écrire sur un corps avachi, sur une chute intérieure, sur un K.O. assis, sur un uppercut par tourbillon mental. Alors en m’asseyant moi-même dans un abris-bus, ça m’a sauté à la figure : les voitures. Elles te coupent forcément les pensées. Ça serait donc mon rythme. Non, ce texte n’aurait pas pu exister d’un bloc sans les voitures ; comme la musique ne peut pas exister sans le silence.

Par contre, j’ai écrit ce roman d’un même flux, sur un même sillon, pendant neuf mois. Arrivé au bout du champ, je suis retourné au tout début, et j’ai retravaillé l’entièreté du flux comme on repasse sur un sillon avec des graines. Ça a été des passages successifs de relecture, mais toujours de l’extrême début à l’extrême fin, pour rester dans la voix, son rythme interne.

Certains pensent à tort qu’il n’y a pas de lien entre le rap et la littérature. Pourtant vous dites être plus influencé par le rap. Comment peut se créer le lien entre ces deux écritures ? Quelles sont les passerelles qui existent en vous, écrivain et passionné de rap ?

La littérature, c’est quoi ? Je ne sais pas encore. Peut-être que la littérature n’est pas du rap de la même manière que le rap n’est pas de la littérature. Tant mieux. Le constat s’arrête sûrement là. Sans hiérarchie. Par contre, celles et ceux qui écrivent du rap comme celles et ceux qui écrivent du roman sont toutes et tous des autrices et auteurs. C’est une évidence. Mais pendant longtemps, on a refusé le statut d’autrice/auteur aux rappeuses/rappeurs. Qui «on » ? Je pense que ce sont essentiellement les hommes blancs hétéros-cis-genres. Et comme d’habitude dans ce pays, ça à ruisselé sur les autres consciences. Pourquoi ? Comme pour la plupart des choses, parce que notre société est patriarcale ascendant capitaliste.

C’est une histoire de bite et de mépris de classe. Le rappeur ou la rappeuse – fantasmé comme forcément issu d’une classe populaire- ne doit surtout pas avoir plus de virilité – de pouvoir – que l’homme blanc hétérosexuel. Et s’il apparaît évident que dans le rap, notamment, il/elle en a, alors il est nécessaire qu’il/elle ne sache pas ce qu’il/elle dit. Il/elle utilise forcément une arme – les mots- sans savoir s’en servir. Il/elle est dangereux.se pour il/elle même et les autres. Il faut donc l’arrêter. Lui apprendre que les mots sont dangereux pour les autres et pour lui/elle-même.

C’est pour ça qu’il y a eu tant de procès fait à des rappeurs et rappeuses pour des « je baiserai la France jusqu’à ce qu’elle m’aime », des « nique la police », tandis qu’il n’y en a eu aucun, même moral, fait à Louis Ferdinand Céline pour la misogynie de Voyage au bout de la Nuit. Parce que certain.e.s ne doivent surtout pas être autrices.auteurs. Je n’invente rien, c’est la rappeuse Casey qui l’a dit. Je ne réponds pas à votre question mais ça me parait plus urgent à dire que mon rapport au rap. Le rap, comme disait l’autre « Si t’aime pas, t’écoute pas et puis c’est tout ».

Est-ce que selon vous il y a plus de boulot pour faire évoluer les mentalités en littérature que pour changer cette fausse image que l’on se fait du rap ?

Waouh ! Tellement. Côté rap, ça bouge depuis tellement de temps, et dernièrement ça s’accélère. Il suffit d’écouter les derniers projets de Tyler The Creator, Franck Océan, $afia Bahmed-Schwartz, Kid Cudi…

Côté littérature, on est encore au royaume du mâle blanc cis-genre qui se lamente de toutes ses larmes jusqu’à ce qu’un autre patriarche lui pardonne ses péchés au nom des vivants et des morts. Ça se caresse mutuellement jusqu’à se jouir sur l’entre-soi. Et là c’est en ne parlant que de la partie médiatisée de l’iceberg. Parce qu’après, il y a les livres et ce qu’ils contiennent : des mamans ou des putains, des oncles Tom ou des voyous, des migrants à exotiser et des bouseux à haïr… Et qui est édité pour toutes ces histoires ? Toujours les mêmes.

[mks_pullquote align= »left » width= »300″ size= »20″ bg_color= »#000000″ txt_color= »#ffffff »] »Sur les photos de prix littéraires et de salons, bien souvent, ça pue le monochrome. Nuances de gris. Mais ça va changer. »[/mks_pullquote]

Sur les photos de prix littéraires et de salons, bien souvent, ça pue le monochrome. Nuances de gris. Mais ça va changer. Bientôt il faudra ouvrir des cellules de crises et des numéros verts d’écoute pour tous ces hommes blancs hétéros.

D’ici là, je lutte avec moi-même pour ne pas devenir comme eux.

Dans 77, l’évolution du personnage se fait aussi par une évolution que l’on pourrait nommer politique. C’était important de faire ce récit pour bousculer ce milieu littéraire que vous décrivez ? Comme mettre un pied dans la porte pour bousculer l’intérieur ?

C’était plus inconscient et égoïste que ça : dans 77, je me suis bousculé moi-même. Étant un homme et ayant été bizuté par d’autres hommes, j’avais déjà une certaine compréhension de l’injonction à la virilité, mais dans ma mythologie personnelle, j’en étais toujours la pauvre victime. C’est plus simple à accepter dans ce sens je crois.

Au cours de l’écriture de 77, de mes différentes lectures et de discussions avec l’artiste et militante féministe Safia Bahmed-Schwartz, je me suis rendu compte que l’oppresseur, c’était moi. Que le travail à faire devait venir de moi. Que le viol, le harcèlement, les 113 féminicides à ce jour sont des problèmes d’hommes (Ndlr : Depuis le chiffre s’élève à 120 féminicides). Qu’il y a urgence à se redéfinir soi-même, loin de l’injonction à la virilité. Le milieu de la littérature m’était totalement étranger. Je ne le découvre vraiment que depuis quelques mois. Et certaines évidences sautent aux yeux.

Maintenant que votre roman est publié, que la presse en parle, que des lecteurs-trices vous ont sans doute fait des retours. Quels sont vos ressentis, vos agacements et vos joies ?

Mon ressenti : soulagé d’avoir réussi à passer les videurs et le physio à l’entrée, étonné qu’ils n’aient pas remarqué à quel point j’étais amoché.

Mes agacements : que les personnes devenues des inconnus avec le temps m’envoient un message à chaque lendemain de parution dans la presse. D’un seul coup j’existe et ils veulent me faire savoir qu’eux aussi. Ça me déprime de la race humaine. Que ce game soit si blanc, si mâle, si hétéro, si patriarcal. Que l’on me demande tout le temps si je fais partie de cette nouvelle littérature de la ruralité ou si je fais référence aux gilets jaunes. Je parle d’oppression, d’injonctions, de carcans à détruire et ça c’est partout, tout le temps.

Mes joies : que des personnes de milieux et de parcours si différents aient été touchées par ce livre. Ça me ravit et m’émeut tellement. Les mots me manquent.

Mes craintes : j’ai une crainte, vivace, sordide et généralisée. Le patriarcat, je n’apprends rien à personne, est notamment le père du capitalisme libéral. Et les chiens ne font pas des chats : comme le capitalisme, le patriarcat a su et saura certainement intégrer la lutte intestine qui s’annonce. Il y a des T-shirt Che Guevara, le logo McDo est devenu vert et il y aura des hommes qui se diront féministes pour mieux oppresser. C’est la grande uberisation, la société Frichti : on enfonce le clou du pire tout en changeant l’emballage.

[mks_pullquote align= »right » width= »300″ size= »20″ bg_color= »#000000″ txt_color= »#ffffff »] »Il y a urgence à faire sa propre révolution intérieure. Se rendre compte de ses privilèges. Comprendre qu’un privilège, c’est forcément au détriment de quelqu’un.e et malheureusement toujours des mêmes. »[/mks_pullquote]

Il y a urgence à faire sa propre révolution intérieure. Se rendre compte de ses privilèges. Comprendre qu’un privilège, c’est forcément au détriment de quelqu’un.e et malheureusement toujours des mêmes. On n’a pas choisi de naître avec ces privilèges, mais on est complice d’en jouir encore. Trouver l’oppresseur que l’on protège au fond de soi et lui faire la peau. Trouver l’oppressé que l’on bâillonne quelque part dans sa chair et le libérer.

De crainte, j’en ai une autre, plus personnelle mais qui me travaille tout autant. La crainte de devenir totalement l’un des leurs. J’en ai tous les stigmates. Ou au contraire, de devenir leur outsider de service, leur dissident attitré, l’exception qui confirme leurs règles, leur soupape de sécurité. Je souhaiterais n’être ni l’un ni l’autre, ni l’un d’eux, ni leur autre.

Je cherche un troisième choix, une troisième voix, j’aspire au troisième doigt.