[mks_col]

[mks_one_half]

[/mks_one_half]

[mks_one_half]

– 1980, dans les couloirs du métro de NYC –

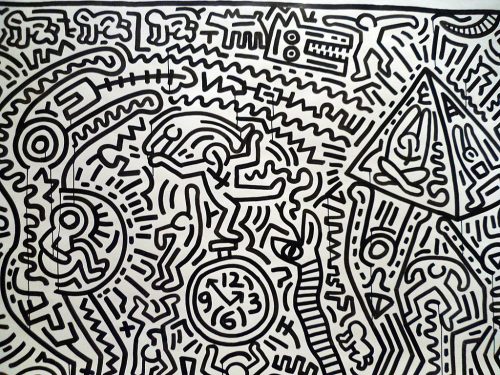

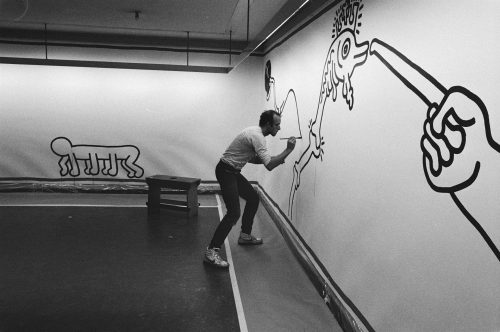

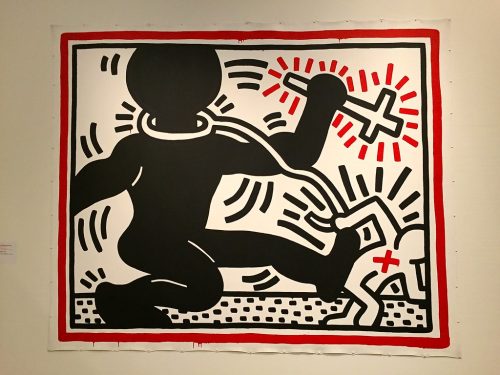

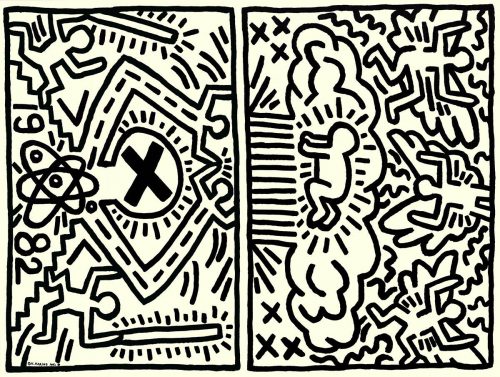

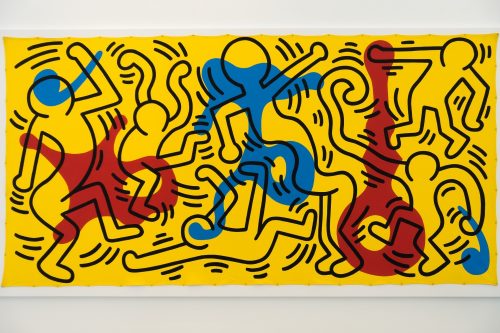

Au détour d’un espace publicitaire laissé vide, un jeune homme s’échine à dessiner à la craie une série de bonhommes très stylisés, des chiens pointus qui aboient, des bébés rayonnants… Sérieux et juvénile, le regard toujours en forme de question, Keith Haring destine sa peinture à tous, dans des cases provocatrices et évocatrices. Des messages forts, autour de son rejet de toute forme de violence, prônant la multiculturalité et l’humanisme, affichant ses interrogations quant aux libertés individuelles, au sexe et à l’argent.

Keith Haring sème ses Subway Drawings au gré de son humeur, allant jusqu’à en produire plus de 40 dans une journée, qu’importe leur format. Toutes les formes, toutes les tailles, peinture, sculpture, papier, toile, murs, corps, il imprime son art aux couleurs franches sans passer par la case préparation, toujours dans l’énergie première, directement de la tête à la surface. Ce qui lui vaut d’être catégorisé « graffitiste ».

Ses références artistiques sont diverses, il évoque Alechinsky pour son approche technique, Burroughs et la création de son procédé du Cut-up qui l’a fortement inspiré. Mais celui qui compte le plus pour Keith Haring est évidemment Andy Warhol. Sans s’être jamais arrogé le droit de se dire son héritier, il admet ne sûrement pas avoir pu faire ce qu’il faisait si le maître du Pop Art n’avait pas existé. Car les deux partagent l’envie de mettre l’art à disposition de tous, en passant par la démultiplication, la transformation des œuvres en objets, tordant ainsi le cou aux discours et pratiques artistiques dominants.

En 1986, Keith Haring pousse son envie jusqu’à la création du Pop Shop, un magasin destiné à vendre uniquement des produits dérivés de ses dessins, ce qui crée une véritable polémique dans le milieu. Pour répondre à ses détracteurs, il déclare estimer que l’objet ne diminue en rien son message et qu’il serait bien plus malhonnête s’il se contentait de vendre hors de prix des œuvres qui resteraient invisibles de tous.

Le jeune artiste, épaulé d’Andy Warhol, est extrêmement prolifique, très demandé, de plus en plus exposé, se prête à des happenings devenus cultes (le bodypainting de Grace Jones), dessine des affiches de festivals connus et des pochettes de disques, mais reste toujours socialement engagé en donnant des cours de dessin, réalisant des fresques en milieu hospitalier (l’Hôpital Necker de Paris arbore une peinture murale géante signée Keith Haring) ou même sur le Mur de Berlin.

En 1988, la terrible nouvelle tombe : il est atteint du SIDA. Son implication artistique s’oriente forcément vers le sujet de ce virus fatal aux atours de fléau absolu dans la communauté homosexuelle de la fin des années 80. Il crée une fondation Keith Haring, destinée à la fois aux enfants et aux victimes du VIH.

La même année, son frère d’art et meilleur ami Jean-Michel Basquiat décède d’une overdose.

Les temps sont alors durs, en plein âge d’or. Celui qui voulait tant, pour tous, tombe malade et décède en février 1990.

À l’âge de 31 ans.

[/mks_one_half]

[/mks_col]