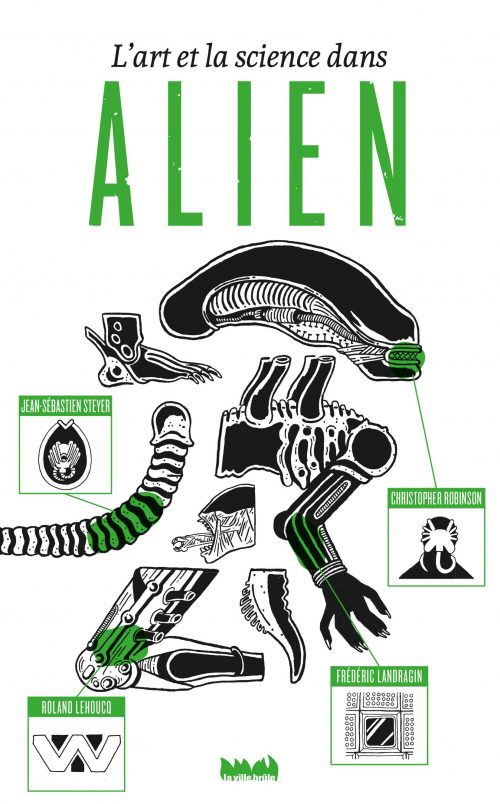

[mks_dropcap style= »letter » size= »75″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#000000″]F[/mks_dropcap]rédéric Landragin est directeur de recherche au CNRS. Roland Lehoucq travaille au service d’astrophysique du CEA de Paris-Saclay. Christopher Robinson est maître de conférences à l’École polytechnique, spécialisé en littérature et cinéma. Jean-Sébastien Steyer, paléontologue au CNRS, est affecté au Muséum national d’Histoire naturelle de Paris. Les trois derniers cités ont directement inclus la science-fiction dans leur champ de travail, tandis que le premier est un chercheur en linguistique spécialiste du dialogue homme-machine. Tous prennent le parti, à l’occasion de L’art et la science dans Alien, d’analyser à l’aune de leur discipline les fondements de la saga aux six épisodes, du Huitième passager à Covenant. Et (aussi) d’éclairer certains enjeux scientifiques à la lumière profuse d’Alien.

De la classification de la créature

L’alien est-il un animal comme les autres ? Il est multicellulaire, eucaryote et hétérotrophe, un bagage que l’on retrouve dans une grande variété d’espèces terrestres. Tantôt tétrapode tantôt arthropode, l’alien semble se localiser grâce à l’écholocation. Il possède par ailleurs une dentition comparable à la nôtre et une double mâchoire probablement inspirée des larves de libellule. Ce qui caractérise la bestiole de Ridley Scott, c’est aussi une bave abondante et rebutante. Jean-Sébastien Steyer postule que cela lui permettrait de se lubrifier la bouche et le tube digestif afin de mieux ingurgiter ses victimes. La composition chimique de cette bave pourrait également lui conférer des propriétés antiseptiques. L’auteur revient aussi sur le corps féminin de la créature, sur sa queue utile à l’équilibre et l’attaque, sur son mode de reproduction de type R – une grande quantité d’œufs dont l’alien se soucie peu –, sur d’éventuels capteurs chimiques ou phéromonaux ou encore sur la parthénogenèse – l’art de se reproduire seul. Enfin, l’hybride Newborn semble attester d’une compatibilité partielle entre les gènes aliens et humains, puisqu’il concentre les caractéristiques génétiques des deux espèces.

Les qualités de prédateur de l’alien portent l’effroi en leur sein. Au stade solitaire du facehugger, la créature bloque sa croissance jusqu’à la venue d’une proie. Elle se développe ensuite en transperçant la cage thoracique de son hôte (chestburster), puis en modifiant son environnement comme les espèces ingénieurs (sangliers ou castors par exemple). Devenu bipède temporaire, mobile et coriace, l’alien dispose d’un sang acidifié, est capable de courir, grimper, nager ou sauter, vit en société tout en étant apte à survivre seul, tend des pièges ingénieux et létaux. Plus nuisible qu’envahissant, le monstre de Ridley Scott et Hans Ruedi Giger est partout chez lui. L’auteur pose toutefois quelques questions judicieuses. Comment les vaisseaux de l’alien peuvent-ils supporter son sang acide ? Comment expliquer la présence de ce liquide visqueux si spécifique alors même que l’alien n’a aucun prédateur connu ?

Espace, intelligences artificielles, processus de création…

Roland Lehoucq examine les planètes, leur atmosphère, leurs températures, leur habitabilité… Il rappelle qu’Aliens, le retour fait appel à la terraformation, c’est-à-dire la reproduction des conditions de vie terrestres grâce à une succession d’opérations atmosphériques. Ce terme, que l’on doit à Jack Williamson, donne un vocable à une notion exploitée depuis longtemps dans la littérature. L’auteur argue que les vaisseaux de la compagnie Weyland sont capables d’approcher la vitesse de la lumière sans toutefois la dépasser. Il donne quelques indications sur la relativité du temps au regard de la vitesse, explique en quoi consiste le sommeil cryogénique, revient sur la densité relative de l’eau et de la glace (métaphore du corps qui « explose » comme la bouteille dans le congélateur). Surtout, il pointe un paradoxe : le Prometheus aurait eu besoin d’une quantité d’énergie quasi inimaginable pour se propulser aussi longtemps dans l’univers. « Si la masse du Prometheus est de l’ordre d’un million de tonnes, soit une masse équivalente à celle d’une plateforme pétrolière, atteindre sa vitesse maximum nécessite dix millions de fois plus d’énergie que celle consommée par l’humanité en une année. »

Le chapitre de Frédéric Landragin sur les intelligences artificielles est tout aussi passionnant que ses prédécesseurs, voire davantage encore. Maman, l’interface si importante du Huitième passager, se révèle en apparence semblable à ce que l’on pouvait apercevoir dans les années 70. Elle est fonctionnelle, un peu archaïque, volontairement dégradée pour ne pas être confondue avec Hal 9000 (2001, l’Odyssée de l’espace). En ce sens, elle se distingue de l’androïde anthropomorphique qui va peupler tous les épisodes de la saga, dans des dimensions et des teneurs variables. Dans Alien : Covenant, David s’adonne à des expériences scientifiques proches de celles réalisées par le docteur Frankenstein. Si rien ne le distingue visuellement des humains (aucune « vallée de l’étrange » donc), son comportement clinique, totalement dénué d’émotions, est clairement celui d’un robot, à l’image d’un Terminator. Avec Ash mais surtout Bishop, les androïdes s’humanisent ; Call (Alien, la résurrection) réussirait quant à elle le test de Turing haut la main. Le degré de sophistication des machines et des supercalculateurs présents dans la saga dépasse dans tous les cas de loin ce que l’on est actuellement capables de créer. Naturellement, Frédéric Landragin s’intéresse au langage (aspects syntaxiques, lexicaux, pragmatiques et sémantiques), et même à l’ironie ou aux doubles jeux des androïdes. Il postule à raison qu’Alien préfigure en certains points Blade Runner, notamment au regard des Réplicants.

En fin d’ouvrage, Christopher Robinson se penche sur les travaux d’Hans Ruedi Giger. Il les compare à l’œuvre de Ridley Scott en ce qui concerne le rétro-futurisme, le monochromatisme et le réalisme. Il raconte aussi cette anecdote : le réalisateur américain était prêt à abandonner le film avant de voir les productions de Giger, présentées par Dan O’Bannon, son scénariste. Necronom IV fut une révélation pour Scott, qui sut instantanément qu’il tenait là son monstre. L’esthétique biomécanique, les rebuts technologiques servant de décors, l’influence des travaux préparatoires du Dune de Jodorowsky, le travail de Giger sur la bestiole et les décors : c’est tout l’art d’Alien qui se voit condensé en une petite cinquantaine de pages.

En fin de compte, L’Art et la science dans Alien devrait (comme son titre l’indique) enthousiasmer trois types de publics : ceux qui ont une sensibilité artistique, scientifique et « xénomorphique ». Il s’agit en tout cas d’un point de vue original, et particulièrement riche, sur l’une des sagas les plus séminales du cinéma fantastique, d’épouvante et de science-fiction.