Après 10 ans d’absence, voici venu le temps d’une véritable renaissance pour The Married Monk. Retour sur cette chronologie d’une résurrection avec son chanteur Christian Quermalet, sans langue de bois.

Il y a quelques années, Christian Quermalet, tu as vendu tes instruments, tu ne souhaitais plus composer pour toi-même. Tu as interrompu ce projet, The Married Monk. Quelles ont été les raisons de cette envie d’abandonner la musique pour tes propres projets ? Pourquoi et qu’est-ce qui a provoqué ton envie de revenir ?

J’ai arrêté tout simplement parce que j’ai fait une dépression, je n’en avais plus grand-chose à faire de quoique ce soit, j’avais quitté Paris, je me suis installé à Lyon où j’ai passé neuf ans. C’est une histoire sentimentale qui a très très mal tourné, j’étais parti là-bas pour suivre quelqu’un. Ce qui m’a fait revenir, c’est un peu un hasard, je bossais comme serveur dans un bar plutôt axé musique pointue genre Indé. Il y avait une scène ouverte une fois par semaine dans ce bar, des gens plus jeunes que moi sont venus me voir qui connaissaient le groupe. Ils m’ont dit « Alors, que devient The Married Monk ? ». Je leur ai expliqué que j’avais tout arrêté, ils ont réussi à me convaincre de venir à leur émission sur Radio Canut, une radio un peu anar sur Lyon. Ils m’ont proposé de faire un petit set guitare/voix. J’ai résisté un moment mais je me suis vite laissé séduire par le truc, je crois bien que tout est reparti de cette rencontre avec ces jeunes.

Quand on parle de The Married Monk, on parle souvent d’une musique complexe, exigeante. Te reconnais-tu dans cette description et considères-tu que cela puisse expliquer peut-être que The Married Monk n’ait pas rencontré un plus large public ?

Je ne sais pas car je pense que c’est avant tout un problème français. Au début du groupe, on n’a pas bénéficié d’un gros coup de pouce de la part de notre maison de disque qui était Barclay, ils ne savaient pas dans quelle case nous mettre. On chantait en anglais, c’était cette période où Jacques Toubon était ministre de la Culture. Tout devait être en français, il y avait ces quotas. On les a sentis ces quotas (Rires). A chaque fois que l’on jouait quelque part, on nous demandait « Mais pourquoi vous ne chantez pas en français ? », je répondais systématiquement : « Pourquoi vous ne demandez pas à Björk pourquoi elle ne chante pas en islandais ? ». A l’époque, on était très fan d’un groupe qui s’appelait 22 Pistepirkko, un groupe d’Helsinski, une espèce de blues étrange. Ils chantaient en anglais et personne ne les emmerdait avec ça. Ici, il fallait chanter en français. Côté musique, je ne crois pas que nos compositions soient spécialement complexes. On ne fait pas du Zappa ! On considère depuis toujours que l’on fait des chansons traitées à notre sauce. On est archi-fans de Ween. Ween ce ne sont que des chansons, des super chansons même. Mais parfois les mecs déconnent tellement que cela part dans tous les sens, cela prend d’autres couleurs. C’est d’ailleurs ce que l’on adore chez eux. En France, on traite Philippe Katerine de marginal ou d’original, ce n’est pas vrai non plus, c’est finalement de la chanson de facture assez classique quand tu y prêtes attention. Je trouve que les gens s’étonnent pour un rien, tu deviens vite un OVNI. On a été parfois qualifié d’OVNI, il y a sûrement plus OVNI que nous (Rires).

Le fait que l’on n’ait jamais vraiment percé, c’est comme ça. Les circonstances font que parfois tu es là au bon moment ou tu rencontres la bonne personne et quelque chose se passe. Par contre, on n’est absolument pas aigris.

Quel est le pire cliché sur The Married Monk ?

J’en sais rien à vrai dire. Comme on change souvent de line up, nos disques qui ne se ressemblent pas, je pense que cela évite les clichés. Ah si, le truc qui m’ennuie, c’est que l’on revienne toujours sur ma belle voix grave à la Lou Reed. Ça fait des années que cela dure, il n’y a pas que ça dans le groupe. C’est peut-être 10%

Les Tétines Noires, ton premier groupe à Cherbourg, était un groupe new wave dans une région plutôt marquée par le rock garage. Vous étiez en contradiction avec ce qui se faisait par chez toi. Quels souvenirs conserves-tu de cette période ?

Le fait de s’être un peu senti seuls à cette période. Il y avait des hordes de gens qui ne juraient que par les Kinks, les Stones et nous, on écoutait bien autre chose. En plus, on n’était pas très apprécié, on était un peu considéré comme les marginaux du coin. Cela s’est un peu arrangé l’année suivante quand on s’est installé sur Caen, c’était quand même plus ouvert.

Dans les années 70 et 80 et encore 90, on parlait beaucoup, en terme de rock, de villes. Rennes par exemple.

Je crois que pour avoir parcouru la France de long en large, cela n’a plus la même pertinence depuis quelques années. Cela s’est pas mal décentralisé même s’il reste ce noyau dur à Paris. C’est vrai qu’à une époque, il y a eu Rennes, Bordeaux, Montpellier. Cette époque-là est un peu finie. Toutes les villes sont un peu au même niveau. Il y avait des villes fournisseuses de groupes. À Rennes par exemple, Marquis de Sade, Marc Seberg, Daho. Je crois bien qu’aujourd’hui, les gens s’en fichent d’où vient un artiste, je ne sais même pas s’il existe des villes encore avec des scènes singulières.

Si je te dis Rosebud, tu ne me réponds pas Citizen Kane je présume ?

(Rires) C’était notre premier label dont on a été viré en 1997. Ça ne s’est pas super bien passé entre nous. Tant que c’était une petite structure rennaise, c’était sympa mais quand ils se sont fait avaler par Barclay, la politique artistique a totalement changée. Ils n’ont pas trop su comment travailler sur le groupe. Quand Universal a racheté Polygram et par extension Barclay, on nous a dit « Au revoir les gars ». Tout ce qui était au bas du catalogue a été foutu dehors, ce n’est finalement pas plus mal car cela nous a permis de travailler avec Stéphane Grégoire d’Ici D’ailleurs.

Cela a quel sens un label aujourd’hui pour un groupe comme The Married Monk ?

Chez The Married Monk, on est un peu old school. Ça fait 25 ans que le groupe existe. Il y a deux ans, je me suis adressé à Stéphane Grégoire car on n’avait plus de contacts, plus de contrat, le groupe n’existait plus et il m’a dit tout de suite « Oui ». Avec Ici d’ailleurs, on est dans un vrai rapport humain, c’est sympa les robots Bandcamp, les logiciels et tout ça mais cela atteint vite ses limites. Quand tu penses qu’aujourd’hui, certains labels n’acceptent plus les fichiers de mp3 mais réclament aux groupes des pages Bandcamp pour consulter plus vite. Cela doit être trop fatiguant pour eux autrement. J’aime bien cette notion de convivialité entre le label et nous. On peut parler des morceaux, cela permet d’avoir un interlocuteur critique. Pour moi, bosser avec Ici D’ailleurs, c’était aussi une question de respect vis-à-vis de Stéphane. On bosse ensemble depuis 1998, il a fait énormément de choses pour nous. C’est une histoire d’amitié avant tout.

Penses-tu que l’on puisse dire que le travail que fait Stéphane Grégoire chez Ici D’ailleurs peut s’apparenter à une forme de direction artistique ?

Dans le travail de composition, il nous laisse faire. Bien évidemment, il donne son avis après. Il a une démarche très différente de celle de Vincent Chauvier par exemple qui dirigeait Lithium. Je l’ai bien connu même si je n’ai jamais été chez eux, je fréquentais nombre d’artistes signés chez Lithium. Je me rappelle d’avoir vu Vincent au travail car j’ai produit et mixé le premier disque de Bertrand Betsch, La Soupe à la grimace. J’ai assisté à des debriefings hyper hardcore quand même, c’est tout juste si Bertrand avait son mot à dire. Avec Stéphane, si quelque chose le choque vraiment, il va te le dire mais il part du principe que s’il t’a choisi au départ, c’est que tu avais quelque chose de particulier. Si tu fais un faux-pas, il te le dit mais il laisse les gens vraiment libres. Je crois que les deux labels ont en commun cette envie de qualité et d’intégrité, je retrouve pas mal de l’esprit de Lithium mais en plus relax et moins anxiogène. J’adore Vincent Chauvier, je trouve que c’est un mec qui a fait beaucoup pour la musique d’ici. C’est lui qui est allé chercher Dominique A. Stéphane a fait pareil avec Tiersen. Ils ont une histoire similaire.

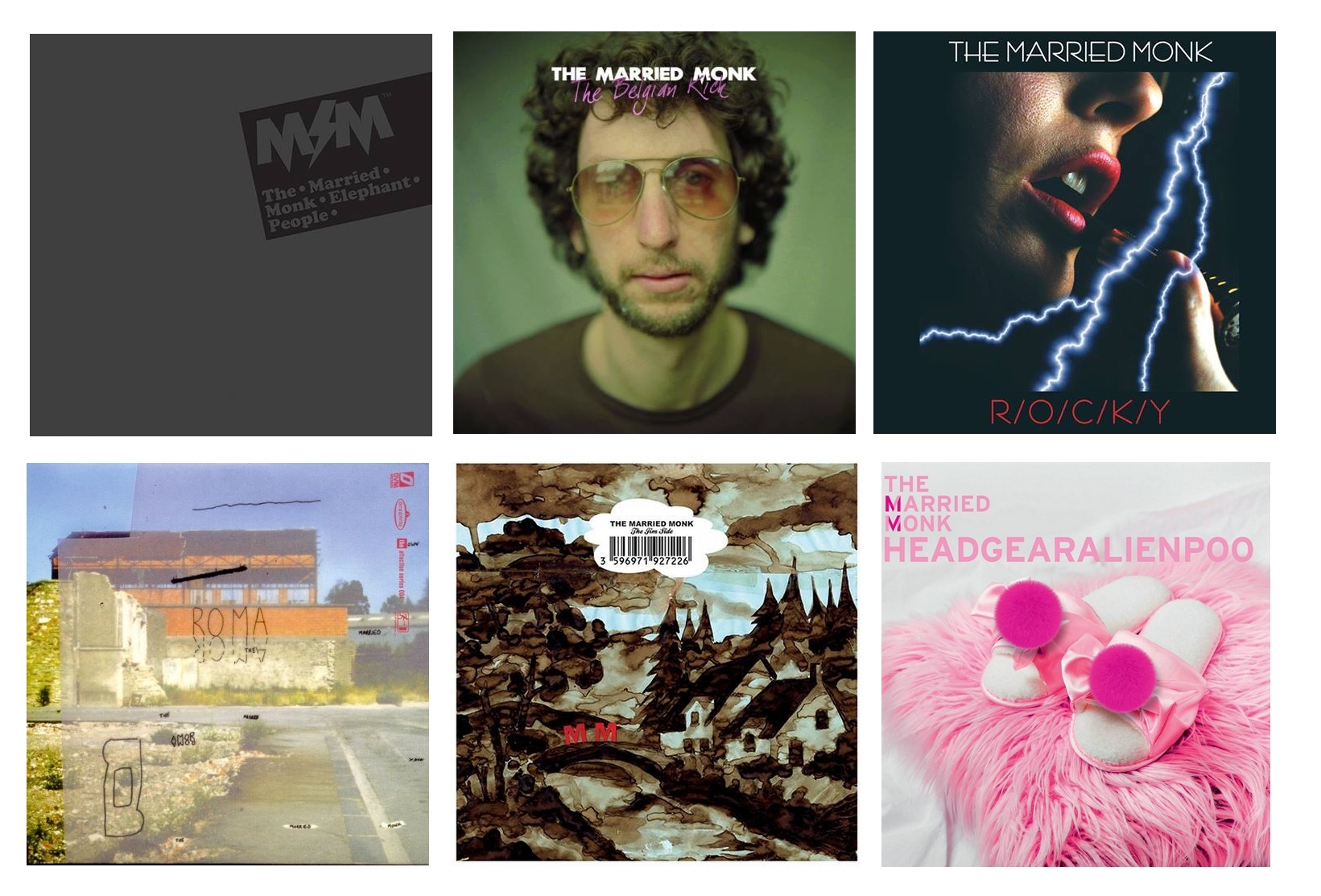

Le propos est très ambitieux chez The Married Monk. On se rappelle par exemple d’Elephant People, un opéra pop qui traite de la monstruosité.

(Hésitations et long silence) … Ben non, le propos n’est pas spécialement ambitieux, il est comme il est. Je pense même que l’on n’est pas assez ambitieux au contraire. Après, « ambitieux« , on peut lui prêter plusieurs sens. Je ne suis pas ambitieux au sens de carriériste. Il faut un minimum d’ambition et d’envie pour faire ce que l’on fait. Cela demande énormément de travail et de motivation. Je ne me retrouve pas vraiment dans ce terme d’ambitieux.

Le groupe a énormément évolué dans la structure de ses membres. Considères-tu The Married Monk comme un groupe ou comme le moyen d’expression de Christian Quermalet ? Pourquoi voir le projet comme une expérience collective ?

The Married Monk, c’est un groupe ! Cela a changé de line-up 5 ou 6 fois mais on n’est pas dans le syndrome The Fall. Cela reste quand même démocratique. Pour ce disque, par exemple, on signe la musique à trois. C’est moi qui a trouvé tous les morceaux, j’ai bouclé les maquettes de mon côté mais les autres ont apporté énormément en studio. J’ai essayé de faire de la musique en solo mais c’était une horreur. Je m’ennuyais énormément. Je pars du principe que quand je dis à quelqu’un au départ qu’on va être un groupe que forcément derrière ils font ce qu’ils veulent dans les compositions que je leur propose. L’album, on l’a fait à trois avec Jean-Michel Pirès et Tom Rocton. Je partais parfois deux ou trois heures l’après-midi et je revenais et basta. Avec The Married Monk, on a toujours travaillé comme ça. Quand on est partis à Tucson enregistrer R.O.C.K.Y, pendant que deux étaient partis dans le désert, deux autres faisaient une partie de piano. C’était insupportable autrement. On est un groupe et on est même quatre maintenant avec Nicolas Laurau de NLF3 qui nous a rejoints pour la scène.

Dans la composition, je suis dans un processus très solitaire. La plupart des morceaux, je les trouve en me promenant dans la rue. C’est après quant à la proposition aux autres, là cela nous appartient à tous. Au début, je suis dans un truc très solitaire, il faut que je m’isole dans ma tête, psychiquement.

Aussi étrange que cela puisse paraître, le rock indépendant français des années 90 et 2000 doit beaucoup à un américain, Jim Waters qui a produit The Jim Side, Murat; par exemple, a fait appel à lui. Qu’es-tu allé chercher chez lui pour ta propre musique ?

Pour notre première collaboration, on l’a pris à contre-emploi. On savait qu’il avait produit des groupes « assez rentre-dedans », il avait produit la première mouture de Goo de Sonic Youth, les premières démos des Dandy Warhols, de pas mal de groupes à guitares gros sons et nous, on voulait vraiment un type qui venait de là pour faire un album acoustique. C’était une histoire de défi. On aurait pu demander à Albini, dans le genre des mecs qui font autre chose. On a appris à se connaître et sur l’album d’après cela a débouché sur autre chose.

En préparant cette interview, m’est venu un raisonnement par rapport au processus de composition de The Married Monk et peut-être plus spécifiquement de Christian Quermalet qu’il existait une forme de stimulation par la contradiction et la contrainte. Qu’en penses-tu ?

Je rajouterai déstructuration comme terme dans le processus créatif. Je trouve un motif et je vais essayer aussitôt de le déstructurer pour qu’il ait une autre image et qu’il soit différent. C’est quelque chose de systématique. Quand je marche, j’entends des choses en polyphonie, je peux entendre deux mélodies en même temps dans ma tête comme ça. L’une c’est la voix et l’autre c’est la mélodie. Attention, je n’ai pas dit qu’il y avait plusieurs personnes dans ma tête. (Rires)

Je vois s’il y a moyen d’avoir un petit frottement qui soit sympathique, je vais essayer de le modifier comme ça. Je sifflote, je fais la batterie avec mes dents, un mini-orchestre en somme. J’ai toujours fait comme cela, je n’ai jamais trouvé les morceaux sur l’établi. À un moment, j’avais commencé à noter mes trucs dans un carnet, où j’avais trouvé le truc, le temps qu’il faisait, l’orientation du soleil, en gros des statistiques pour voir s’il y avait moyen d’avoir une recette pour trouver les chansons idéales. J’ai fini par perdre le carnet (Rires)

Tu as récemment collaboré avec Silvain Vanot sur scène pour son dernier disque, Ithaque, tu as également produit le dernier disque de Gu’s Musics, Happening. Comment vois-tu le travail de production pour d’autres musiciens ?

Avant tout, il faut mettre son ego dans sa poche, ce qui n’est pas le cas de tous les gens qui font de la production. Il faut vraiment se mettre au service du morceau. Cela peut paraître con de dire ça mais c’est vraiment ça. Je m’autorise des choses. Avec Gerald de Gu’s Musics, il m’avait dit « Tu as carte blanche », j’ai parfois bien taillé dans les morceaux, viré les ¾ du truc, rajouter la moitié pour arriver au résultat que je lui ai soumis et qui lui a plu. S’il m’avait dit « C’est nul », j’aurais tout recommencé. Je passe du temps à écouter ce que l’on me donne en l’état, des démos pas mixées. Je vais les écouter pendant une semaine, ce qui me permet d’entendre des choses qui vont bien, d’autres qui peuvent être améliorées. Ensuite, j’attaque et chaque soir j’envoie ce que j’ai fait.Par contre, je cloisonne totalement mes deux activités de production et de compositeur. Cela n’a rien à voir. Les deux ne sont pas comparables, ce sont deux manières de penser complètement différentes.

Chaque disque de The Married Monk contient au moins une reprise, le dernier ne déroge pas à la règle avec Siamese Twins de The Cure. Cela veut dire quoi une reprise pour The Married Monk ?

Déjà un hommage mais aussi essayer de faire sonner cette reprise comme un morceau à nous. C’est un jeu aussi. En plus, Bus, cette reprise de Dogbowl, c’est un peu particulier car c’est un très bon ami à moi qui a été enchanté par notre reprise. On s’est déjà posé la question d’un disque entier de reprises. Si on le fait un jour, on fera de nouvelles reprises. Ce qui prend le plus de temps, c’est de choisir le titre. Moi je suis extrêmement fan de Pornography mais cela aurait pu être deux autres titres sans aucun problème.

Tu dis dans une interview :« J’ai toujours gardé une espèce d’affection pour une certaine musique de cette époque entre 78 et 88 » . C’est assez criant sur Headgearalienpoo. Qu’a de si singulier cette musique selon toi ?

C’est une période qui est liée à mon propre parcours personnel. En 1978, j’écoutais essentiellement Chopin et Queen. Ma grand-mère avait gagné un voyage, on est parti ensemble aux Baléares, je suis allé voir la maison de Chopin où il a vécu avec George Sand. J’étais absolument fasciné par lui et de l’autre côté c’était Freddie Mercury. Je n’écoutais que ça. J’ai atterri chez les jésuites où j’ai rencontré le gars qui allait être le premier batteur du groupe, Franck Dorange qui m’a initié à toute cette musique new wave et punk. Cela a été une espèce de période charnière pour moi. Avant ça, j’écoutais Supertramp, des trucs comme ça. Je n’avais pas vraiment de goût affirmé.

Headgearalienpoo, cela veut dire quoi ? un manifeste du non-sens ? Un clin d’œil au reste de la discographie du groupe ?

C’était un nom qui fait partie d’une chanson sur un des disques précédents. En fait, c’est une espèce de jeu de mots pourri sur Edgar Allan Poe. J’avais trouvé ça un soir de beuverie, c’était absurde et cela tombe bien, on aime bien les choses assez absurdes en général. On est tous assez fans de dadaïsme et du surréalisme.

Comment avez-vous travaillé sur ce nouveau disque avec Jean-Michel Pirès et Tom Rocton ?

On a enregistré le disque en onze jours. 90% de la musique a été enregistrée pendant ces onze jours. On a fait ensuite une nouvelle session avec des cordes. J’ai ensuite fini les voix sur Paris. J’ai quasiment enregistré toutes les voix chez moi. Notre méthode de travail était simple, toutes les journées étaient les mêmes, on se levait à sept heures le matin, on habitait dans un minuscule studio juste à côté de là où on enregistrait, genre 25 m3 pour trois personnes. Trois lits, une table et une télé et c’est tout. On était vraiment des moines pendant ces onze jours (Rires)… Au lit à 22 heures. Cela contraste énormément avec les ambiances de quand on est parti à Tucson où on finissait à 4 heures du matin. On était dans une concentration énorme et on a beaucoup travaillé.

Tom Rocton a été essentiel pour le disque. Il est tromboniste à Metz, il est aussi vachement dans la pop. C’est un fan des Smiths depuis toujours, il joue d’ailleurs quasiment aussi bien que Johnny Marr. C’est un gars atypique dans le monde classique. C’est un milieu que j’ai un peu connu à une époque, c’est vraiment autre chose, on n’est pas dans les mêmes codes. C’est des gens qui n’achètent pas de disques, ce ne sont pas des rats de magasins de disques. J’ai croisé Tom car j’ai mixé un groupe dans lequel il jouait, Manuel Etienne, un groupe de Nancy. Je l’ai vu au travail en studio et je l’ai trouvé impressionnant, d’une grande humilité avec de vraies idées à proposer. Il fait de super arrangements de cordes. C’était le gars que j’attendais depuis 20 ans.

On dit souvent qu’un disque naît d’une base, d’un instrument. Es-tu d’accord si je te dis que sur le dernier, la dimension rythmique semble majeure ?

Pas plus que dans un autre. C’est peut-être plus mis en avant dans le mixage et c’est Jean-Michel Pirès qui s’en occupe. Je trouve qu’il y a quelque chose qui a changé dans notre musicalité. C’est Tom qui a apporté ce petit plus en musicalité, en arrangements beaucoup plus précis. Avant, on avait tendance à faire les choses un peu à la louche. Certaines choses n’étaient pas bien dégrossies et là, cela doit venir de sa culture classique, tu as beaucoup plus de strates d’instruments qui font comme les voix d’un orchestre et cela a apporté une autre dimension à notre musique, un truc que l’on n’avait pas avant.

Il y a aussi un certain jeu avec la dissonance sur ce disque ?

Il y a cette histoire de tonalité et de frottement, d’écart comme dans certaines pièces contemporaines ou classiques parfois. On est tous assez friands de ce genre de trucs. C’est peut-être dû au fait que j’ai beaucoup écouté de musique contemporaine à une époque. Ce n’est absolument pas pour faire genre « Vous avez vu les mecs, on connaît bien notre Xenakis ». Ça vient naturellement comme ça. Ça fait partie intégrante de la composition, si tu as un mi et un ré en même temps, c’est parce qu’il faut un mi et un ré d’après nous.

On a dû attendre 10 ans pour un nouveau disque des Married Monk. On devra attendre encore 10 ans ?

Non, c’était un contexte particulier. J’ai traversé un peu le désert pendant quelques années. J’ai 3 nouvelles chansons sur lesquelles je travaille quand j’ai le temps. Je pense que le prochain sortira dans deux ans.

Quand on n’a pas sorti de disque depuis 10 ans, a-t-on plus d’appréhension avant la sortie d’un album ?

On a déjà eu quelques retours de la presse, c’est plutôt encourageant. Je ne fais pas de la musique en fonction du public mais bien sûr c’est important. C’est un échange, une histoire de communion. Autrement tu restes dans ta chambre et tu ne te montres pas. La majorité des groupes qui disparaissent pendant 10 ans, c’est juste pas possible de revenir. Je me rappelle d’un comeback d’Autour de Lucie en 2014, ils avaient leur public, leur retour a fait un peu un flop. Ça doit être très très dur de vivre ça, tu reviens et tu mets tout ce que tu as pour sortir un truc et bam ! personne. Je crois que même si cela m’arrivait, je continuerai jusqu’à la tombe. L’autre truc quand tu reviens après 10 ans d’absence, c’est que le milieu a beaucoup changé, tu te retrouves face à des jeunes de 25 ans pour qui la musique a commencé avec Placebo. Des jeunes qui tiennent des salles, qui ne connaissent pas ce que tu fais, qui n’aiment pas ce que tu fais, et qui pensent que tu ne peux pas les remplir.

Retrouvez la chronique de l’album ici