Martin Amis nous a habitués à des romans dérangeants. Ses premiers livres, Le dossier Rachel, paru en 1973 et Dead Babies, paru en 1975, brocardent allègrement, avec une pointe d’autobiographie, la vie des jeunes Londoniens de l’époque. Dans ses deux romans les plus connus, Money, Money sorti en 1984, et London Fields, paru en 1989 il construit son style très particulier, attaché au rythme, aux sonorités, à la rapidité. Pour lui, « le style n’est pas neutre. Il donne des orientations morales. »

Personnages volontairement caricaturaux (quoique…) embarqués dans des histoires aussi invraisemblables qu’absurdes, pitoyables ou cruelles, bourgeoisie et « élite intellectuelle » régulièrement mises à mal avec un humour à froid et un savoir-faire d’écrivain de plus en plus impressionnant : Amis devient très vite bien davantage que le fils de son père. Son père, Kingsley Amis, qui faisait partie du mouvement des « angry young men » côté anglais, et qui s’était fait une spécialité de la satire qui fait rire jaune, avec son inénarrable Lucky Jim paru en 1954 ! Martin Amis est aussi la cible préférée du monde littéraire anglo-saxon qui lui reproche pêle-mêle ses avances phénoménales, son amour pour l’argent, son installation aux Etats-Unis et un cynisme qu’il ne réserve pas à ses romans. Cohérent, en quelque sorte.

La zone d’intérêt a beau être une satire, il ne se lit pas le cœur léger. Dès les premières pages, on comprend qu’il va s’agir là d’une expérience comme on en connaît peu. Et au fur et à mesure qu’on avance, on se sent de moins en moins à l’aise, pratiquement coupable d’être en train de lire ces mots-là.

Toute la question étant de comprendre où Amis veut nous amener. Le roman se passe à Auschwitz -même si le nom n’est jamais mentionné dans le livre. Quatre personnages principaux : le Commandant Paul Doll, sa femme Hannah, l’officier Angelus Thomsen, Szmul, juif qui fait partie du Sonderkommando -le Commando spécial constitué de prisonniers chargés de participer à l’entreprise d’extermination. Paul Doll, fonctionnaire catapulté à la direction du camp de l’horreur. Brutal, alcoolique, cruel, pervers, cet homme-là prend fort à cœur la réussite de l’entreprise : l’unité de production de caoutchouc du camp est pour lui la clé de la victoire. La fin justifie les moyens, en quelque sorte. Angelus Thomsen, séducteur, ambitieux : c’est avec lui qu’on aborde le roman.

Et c’est avec lui qu’on va commencer à comprendre ; dès les premières pages, on est transporté dans l’hallucinante vie sociale du camp. Dès les premières pages, c’est à un coup de foudre incongru qu’on assiste entre Thomsen et Hannah Doll, décrite de façon pratiquement badine au moment où elle entre dans la Zone d’intérêt -le nom donné par les nazis aux camps d’extermination. Le Club des Officiers, lieu improbable de libertinage et de détente en plein cœur de l’enfer, où Thomsen tombe raide amoureux de Hannah Doll, grande, vigoureuse, élégante, la bouche généreuse, n’est que le début de la description impitoyable et terrifiante de la vie dans les camps. D’un côté, on meurt, on souffre, on torture, on extermine. A quelques dizaines de mètres, on boit, on fume, on baise -ou pas-, on festoie. Et on est perturbé aussi, par les nuisances que produisent les activités toutes proches. Les sons, les odeurs, les fumées, la circulation des convois, les cris des torturés et des bourreaux. Et puis la boue, l’innommable boue. Même le ciel s’en mêle.

« (…) des nuages bas et lourds, la pluie sans trêve, un brouillard pénétrant et l’on marchait constamment dans la vase brun violacé d’une latrine infinie. »

« Le ciel gris était en train de virer de l’huître au maquereau. »

« Nous marchions dans la boue glacée mais le ciel était bleu et parcouru d’immenses nuages ivoires qui faisaient jouer leurs muscles. »

Interrogé, Amis parle de satire et de vaudeville. Il ne s’expliquera pas, il ne nous aidera pas à nous justifier : à nous de faire le chemin avec lui, ou pas.

Côté romance, c’est celle qui naît entre Hannah Doll et Angelus Thomsen qui va servir de fil rouge à cet aspect-là de l’histoire. Que fait la sublime Hannah avec ce monstre de Paul Doll ? Voilà une intrigue de plus qui va nous distraire momentanément de notre gêne, une intrigue amoureuse qui, qu’on se rassure, va s’inscrire dans l’histoire du IIIe Reich. Le temps qu’on s’accoutume au discours de l’horreur, à l’humour incroyablement gonflé de ce théâtre de l’absurde que l’auteur organise, diabolique, Amis glisse, insensiblement, vers l’interrogation silencieusement horrifiée, l’histoire dont il suit scrupuleusement la chronologie, et vers la morale, béante, qui n’arrive pas à trouver sa place dans ce chaos. A partir du moment où les « colons » des territoires de l’Est sont conscients de ce qui les attend, « nous ne jouissons plus de l’avantage d’être inconcevables. De l’atout décisif qui consiste à dépasser l’entendement« , constate Paul Doll.

Paul Doll, où Martin Amis a déversé toute la folie du nazisme, sombre dans des délires par lesquels il s’efforce de rationaliser l’irrationnel. Il assiste à un ballet en compagnie de l’élite du camp, et connaît soudain une sorte de transe illuminatoire : il imagine que tous les spectateurs sont gazés, puis immolés. Et se rend compte que l’odeur qui se dégage du brasier embaume…

« Comme les Aryens embaumaient ! Si je les faisais fondre au milieu des flammes et des fumées, les os, en brûlant (j’en étais convaincu) garderaient toute la fraîcheur de l’arôme aryen ! (…) A l’instant où ils passent de l’état de nature à l’éternité, les enfants des Teutons ne pourrissent et n’empestent pas.«

Délire ? Certes. A peine plus que celui du Führer, « La théorie de la glace atomique », fumeuse doctrine élaborée à partir de 1912 par l’ingénieur Hans Horbiger, et que s’approprièrent bon nombre de nazis. A force d’extrapolations, ils en déduisirent que l’origine des Aryens était distincte, et plus pure bien sûr, de celle des autres humains. Cette théorie était censée convaincre le monde du bien-fondé de la solution finale… Alors Paul Doll, complètement fou ? Certes, mais guère plus que sa hiérarchie.

Au terme de La zone d’intérêt, on se rend compte que Martin Amis ne nous a pas laissé une seconde de répit. Si Amis le romancier et son style étincelant auquel la traduction de Bernard Turle rend parfaitement hommage, son sens de la construction particulièrement spectaculaire ici, ont su une fois de plus nous subjuguer, Amis le moraliste et l’éveilleur de conscience a accompli sa tâche souterraine. En lisant, on a bien sûr appris, on s’est interrogé, on a voulu entendre et comprendre ces mots en allemand, délibérément non traduits, on s’est pris la tête dans les mains, on a peut-être souffert, et tout à coup, miracle de la littérature, on y a vu (un peu) plus clair, à travers rires et larmes.

Hannah Arendt et Primo Levi étaient déjà passés par là, Lubitsch et Chaplin aussi. Martin Amis les a lus et vus, eux et bien d’autres. Alors que nous donne-t-il avec La zone d’intérêt ? La vision de l’artiste, de l’écrivain, du poète, la conscience de l’homme moderne anglo-saxon, qui, avec 70 ans de recul, après s’être passionné pour la question pendant des années, en pleine souffrance, essaie de dire l’indicible, de nous garder en éveil, de nous avertir. Ceux qui disent que Amis a probablement écrit là son meilleur roman ont raison. Ceux qui affirment qu’il a fait preuve d’un courage exceptionnel aussi. Enfin, une fois la dernière page tournée, on se pose deux questions : que va-t-on pouvoir lire après ? Et Martin Amis, que va-t-il pouvoir écrire ?

Retrouvez Martin Amis en interview avec Augustin Trapenard sur France Inter :

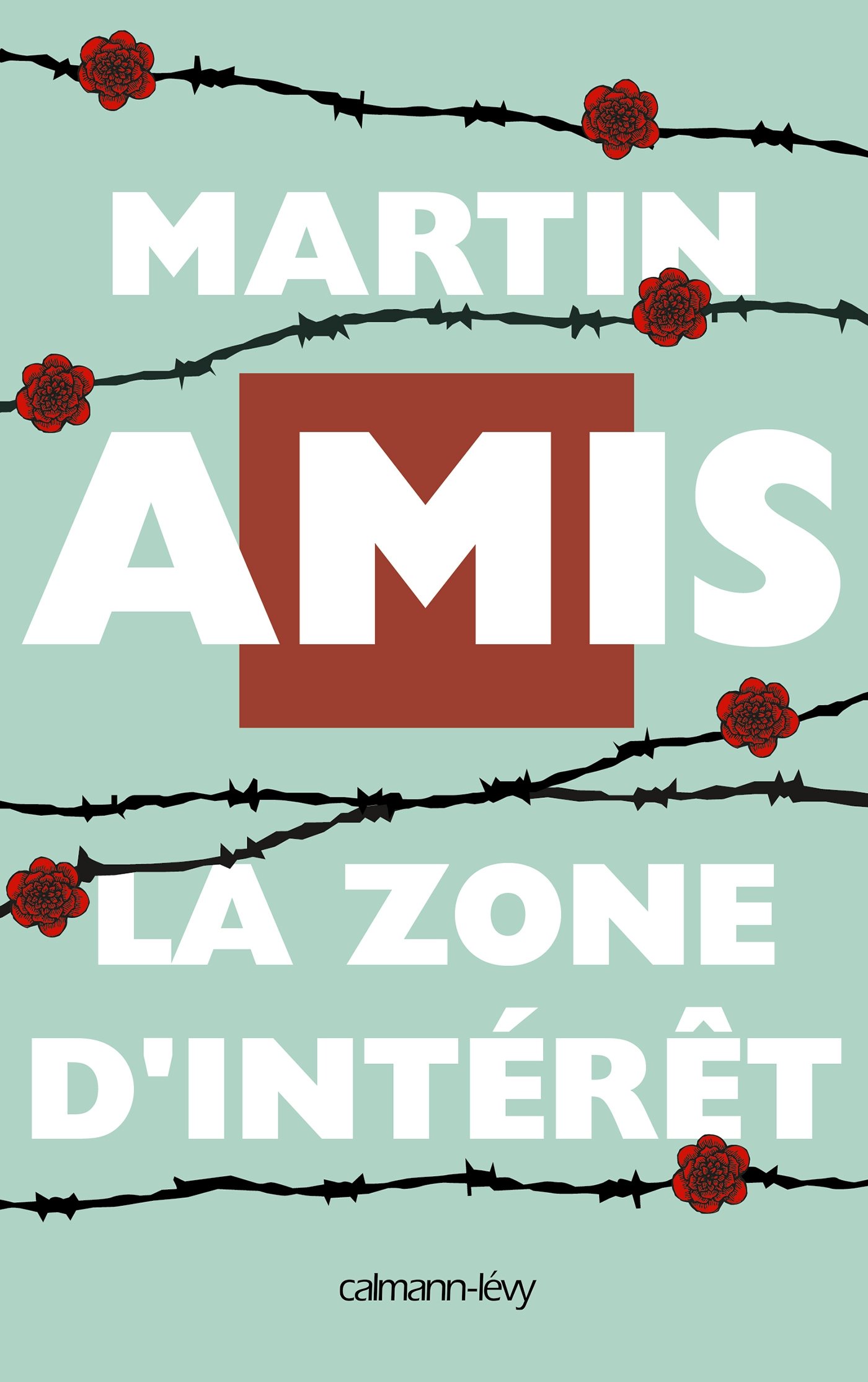

Martin Amis, La zone d’intérêt, Calmann-Lévy, traduit de l’anglais par Bernard Turle, Août 2015.