[mks_icon icon= »fa-book » color= »#000000″ type= »fa »] Aurélie Janssens, libraire chez Page et Plume à Limoges

[mks_dropcap style= »letter » size= »85″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#000000″]L[/mks_dropcap]es éditions Rivages noir incarnent pour moi une alchimie étrange. Bien qu’en y piochant au hasard on puisse trouver des livres aux univers radicalement différents, il y a comme un lien invisible qui les unit tous. Une ambiance ? L’éventail des nuances du « noir » explorées est vaste. Une écriture ? De la plus âpre, la plus sèche, aux descriptions lyriques, point de consigne à tenir. Quoi alors ? Peut-être l’humain : ses multiples facettes, sa noirceur, ses failles, sa cruauté, sa rage, son humour. Une forme de vérité surtout. Oui, Rivages c’est la collection qui ne triche pas !

Et pour vous montrer l’étendue de la palette du noir, j’ai choisi deux livres aux univers radicalement opposés.

En 2012, une jeune auteure canadienne faisait son apparition au catalogue avec « Dernière nuit à Montréal », Emily St John Mandel. Son roman était celui d’une fuite, d’une cavale plus précisément. Celle de Lilia, une jeune femme, incapable de se poser nulle part. Que fuit-elle ? Ou plutôt qui fuit-elle ? Plusieurs personnes souhaitent le savoir, dont Christopher, le détective engagé pour la retrouver, ou Eli, un étudiant tombé amoureux d’elle.

Roman de l’errance, du voyage, des origines et de la recherche d’un chez-soi, un lieu où l’on pourrait être soi, sans mentir. La découverte de l’histoire de Lilia se fait par petites touches, dans un mouvement permanent qui ne laisse aucun repos au lecteur, même après le point final. Si le personnage de Lilia flirte avec les limites, les héros d’un autre roman du catalogue Rivages noir sont carrément passés de l’autre côté.

Dernière nuit à Montréal », Emily St John Mandel , 2012, Traduit de l’anglais (canada) par Gérard de Chergé

***

Dans « J’étais Dora Suarez » de Robin Cook, on gratte la crasse de l’espère humaine. Publié en 1990, il a du laisser un goût poisseux à de nombreux lecteurs. C’est le 4ème volet d’une série intitulée Factory (L’Usine), le nom du poste de police où travaille chacun des enquêteurs mis en scène dans ces romans. Dans celui-ci, un flic anonyme est chargé de découvrir le lien entre le meurtre de Dora Suarez, une prostituée, Mme Cartstairs, 86ans, sa logeuse et Roatta, homme politique dans la vie doublée d’une carrière dans la pègre londonienne.

Dans « J’étais Dora Suarez » de Robin Cook, on gratte la crasse de l’espère humaine. Publié en 1990, il a du laisser un goût poisseux à de nombreux lecteurs. C’est le 4ème volet d’une série intitulée Factory (L’Usine), le nom du poste de police où travaille chacun des enquêteurs mis en scène dans ces romans. Dans celui-ci, un flic anonyme est chargé de découvrir le lien entre le meurtre de Dora Suarez, une prostituée, Mme Cartstairs, 86ans, sa logeuse et Roatta, homme politique dans la vie doublée d’une carrière dans la pègre londonienne.

Ce roman va bien au-delà du simple fait divers à résoudre, Robin Cook, met les mains dans un cambouis bien noir, à tel point que ce bouquin l’aurait lui-même bouleversé. Il touche le fond du puits de l’âme humaine, là où aucune lumière ne filtre, où probablement nulle rédemption n’est possible. Ce roman fut un véritable choc pour moi, l’illustration parfaite de la citation de Kafka « un livre doit être la hache pour la mer gelée en nous ». Le coup de hache fut rude, mais visiblement on aime se faire mal, puisque les lecteurs à qui je l’ai conseillé le conseillent à leur tour…

J’étais Dora Suarez de Robin Cook, 1991, Traduit de l’anglais par Jean-Paul Gratias

[mks_separator style= »dotted » height= »4″]

[mks_icon icon= »fa-book » color= »#000000″ type= »fa »] David Goulois, Libraire Cultura Chambray Lès Tours

[mks_dropcap style= »letter » size= »85″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#000000″]L[/mks_dropcap]a première fois que j’ai lu un titre des éditions Rivages, j’étais tout jeune lecteur de policier au lycée et il y avait des livres qui traînaient dans la bibliothèque de mon père, intarissable sur ce genre littéraire d’ailleurs. Il m‘a tendu le livre en me disant que j’aurais pu commencer par n’importe quel autre titre qu’avec « Rivages » je pouvais y aller les yeux fermés. J’ai vu un poche à la couverture et à la charte graphique si singulière qui m’a immédiatement plongé dans l’ambiance de ma lecture. De mémoire cela devait être Le Dahlia Noir de James Ellroy, un classique de la maison et j’ai parcouru un peu plus le catalogue pour y découvrir d’autres univers, des styles différents. Pour moi Rivages c’est un mélange de tous les genres que peuvent composer le policier dans son acceptation la plus large. C’est une maison d’édition qui a toujours cherchée à sortir des sentiers battus et à proposer sa vision du polar en publiant des titres pour lesquelles elle croyait à leur singularité. On peut ne pas être d’accord avec tous les choix présentés, après tout c’est une affaire de goût, mais respectons et saluons cette prise de risque sur trente ans ! Rivages s’est mouillé pour défendre sa conception du « noir » dans la littérature, de l’espionnage, de l’ethnologique et du sombre, la part sombre des hommes.

[mks_dropcap style= »letter » size= »85″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#000000″]L[/mks_dropcap]a première fois que j’ai lu un titre des éditions Rivages, j’étais tout jeune lecteur de policier au lycée et il y avait des livres qui traînaient dans la bibliothèque de mon père, intarissable sur ce genre littéraire d’ailleurs. Il m‘a tendu le livre en me disant que j’aurais pu commencer par n’importe quel autre titre qu’avec « Rivages » je pouvais y aller les yeux fermés. J’ai vu un poche à la couverture et à la charte graphique si singulière qui m’a immédiatement plongé dans l’ambiance de ma lecture. De mémoire cela devait être Le Dahlia Noir de James Ellroy, un classique de la maison et j’ai parcouru un peu plus le catalogue pour y découvrir d’autres univers, des styles différents. Pour moi Rivages c’est un mélange de tous les genres que peuvent composer le policier dans son acceptation la plus large. C’est une maison d’édition qui a toujours cherchée à sortir des sentiers battus et à proposer sa vision du polar en publiant des titres pour lesquelles elle croyait à leur singularité. On peut ne pas être d’accord avec tous les choix présentés, après tout c’est une affaire de goût, mais respectons et saluons cette prise de risque sur trente ans ! Rivages s’est mouillé pour défendre sa conception du « noir » dans la littérature, de l’espionnage, de l’ethnologique et du sombre, la part sombre des hommes.

Le dernier titre en date qui m’a le plus marqué c’est sans aucun doute le numéro 1000 de cette collection, Gravesend de William Boyle traduit par Simon Baril. Ici on est clairement dans le roman noir par excellence qui flirte avec la littérature. Gravesend est un quartier multi ethnique de Brooklyn peuplé principalement d’italiens, de russes et d’Ukrainiens, l’auteur parvient avec une grande prouesse textuelle à nous en faire un personnage à part entière. Il y a peu d’espoir de s’en sortir, on nait à Gravesend, on essaye de trouver du travail à Gravesend, on tente d’y faire sa vie s’y établir et au bout du compte on y meure dans une existence morne, un équilibre stable et immuable, peu de perspectives d’un avenir propice.

C’est aussi une histoire d’une vengeance froide qui sommeille. Il y a 16 ans, Duncan, le frère aîné de Conway, a été renversé par une voiture alors qu’il tentait d’échapper à un gang de jeunes aveuglés par une violence homophobe. Les circonstances sont formelles, c’est le chef de gang de l’époque un certain Ray Boy, le caïd qui faisait le jour et la nuit dans le quartier qui était au volant. Ce dernier est sur le point de sortir, et les avis divergent sur le fait qu’il devrait croupir un peu plus longtemps en prison, sa sortie n’inspire rien de bon, ou au contraire qu’à l’époque c’était un banal accident. Qu’à cela ne tienne après tout, sa sortie est imminente et Conway ronge son frein, il l’attend de pied ferme pour se venger. Mais sa vengeance ne va pas se passer comme prévu Ray Boy n’est plus l’homme violent qu’il était à l’époque, sa mise à l’ombre l’a transformé, il semble abîmé, froissé. Au même moment Alessandra, son amour de jeunesse, vient se ressourcer dans son quartier de son enfance…

Tout est parfait dans cette tragédie humaine, personne n’est épargné, aucun des protagonistes n’est parvenu à sortir son épingle du jeu pour s’en sortir par manque de talent. On pense à Alexandra et son rêve Hollywoodien, par absence d’ambition, là on pense Conway engoncé dans sa vengeance qui l’empêche de vivre sa vie. On peut le dire, tous des perdants dans toutes leurs splendeurs et la mauvaise fois parfois incarnée. Ce roman dresse un bilan qui résonne comme un aveu d’échec de cette génération de personnages qui s’entrecroisent, se toisent, se souviennent d’un temps révolu. Certains paraissent comme d’éternels adolescents qui n’arrivent pas à grandir, saisir leur chance et affronter l’adversité comme résignés. Cette génération bercée d’illusion on pourrait la transposer ailleurs, tant elle paraît fascinée par l’argent facile, la réussite immédiate sans effort, peut être un mal universel d’une époque. William Boyle est un superbe chef d’orchestre qui maîtrise son histoire à la baguette de bout en bout où le pardon et la rédemption paraissent impossibles à se concrétiser.

Gravesend de William Boyle paru chez Rivages traduction Simon Baril, 2016

[mks_separator style= »dotted » height= »4″]

[mks_icon icon= »fa-book » color= »#000000″ type= »fa »] Benoit Minville, libraire Polar de la Fnac La Défense

Rivages pour moi c’est d’abord la rencontre en librairie avec des couvertures, j’étais ado et ça sentait bon le monde des grands, des voyous, des flics et des embrouilles.

Rivages pour moi c’est d’abord la rencontre en librairie avec des couvertures, j’étais ado et ça sentait bon le monde des grands, des voyous, des flics et des embrouilles.

Alors tu tentes l’aventure et tu prends ta claque.

Tu ouvres un Ellroy, tu piges pas tout mais tu sais que tu lis un truc rare, tu prends et rends les coups avec Bunker, et te balances sur un rocking chair avec Burke en attendant un orage dans les marais.

J’ai visité l’Amérique 20 fois avec ce catalogue, porté un imper, été des deux côté de la loi, senti le bitume sous mes pieds autant que mes yeux se sont perdus dans les paysages magnifiques de l’Ouest ou de la Louisiane.

Rivages c’est le voyage au bout du mojo, l’essence même de ce que doit être un livre : Un partage, une histoire, des personnages et un rythme qui te secoue comme le meilleur morceau de Blues ou de Rock.

Rivages c’est l’énergie qui reste dans les pages une fois le roman achevé.

Choisir son Rivages favori, voilà bien un exercice impossible à la lumière d’un catalogue unique…

Et pourtant il y en a un qui résonne différemment :

Mystic River, Dennis Lehane ou comment mêler le thriller dans le roman noir social, pétrir les thématiques de l’enfance avec celle d’un monde adulte violent et obscur.

Avec l’amitié, la vengeance, Boston comme personnage et les émotions au plus près de la peau, ce chef d’œuvre est aujourd’hui nécessaire à toute bibliothèque qui se respecte.

Immense souvenir de lecture, inspirant, inspiré, Lehane à son meilleur, Mystic River marque le polar de sa couverture bleu électrique et vous marque une vie de lecteur à jamais.

[mks_separator style= »dotted » height= »4″]

[mks_icon icon= »fa-book » color= »#000000″ type= »fa »] Sébastien Lavy, Librairie Page et Plume, Limoges

John Harvey et sa série des enquêtes de Charlie Resnick dont le premier tome est « Cœurs solitaires«

John Harvey et sa série des enquêtes de Charlie Resnick dont le premier tome est « Cœurs solitaires«

La politique des années Thatcher n’a pas épargné Nottingham, ville des Midlands située dans le nord de l’Angleterre.

Pour l’inspecteur principal Charlie Resnick et sa brigade, racisme, violence et délinquance, sont au quotidien les conséquences visibles et souvent tragiques de cette misère sociale et économique.

Le personnage créé par John Harvey en 1989, va, tout au long des douze romans qui composent son cycle, s’attacher à devenir, au travers de diverses intrigues, le témoin et rapporteur d’une société anglaise rongée par de multiples maladies.

Le succès de cette série tient tout autant au réalisme social dépeint qu’à l’attachement qui se crée au fil des tomes pour les différents protagonistes, que ce soit Patel, le flic pakistanais, Naylor, Divine ou encore la jeune et brillante Lynn Kellogg.

De Charlie Resnick, on retient tout aussi bien le flic que l’homme divorcé, profondément humain, amoureux du jazz et des quatre chats qui partagent sa vie.

John Harvey aura su créer un personnage que l’on apprécie de retrouver, à l’instar d’un Wallander ou d’un Erlendur, un vieil ami dont on aime prendre des nouvelles.

Grands classiques, découvertes, en trente ans, François Guérif a réuni les plus grands pour créer la collection de référence de tout amateur de roman noir.

Cœurs solitaires, de John Harvey, traduit de l’anglais par Olivier Schwengler

[mks_separator style= »dotted » height= »4″]

[mks_icon icon= »fa-book » color= »#000000″ type= »fa »] Julien Haution – Cultura Pince Vent

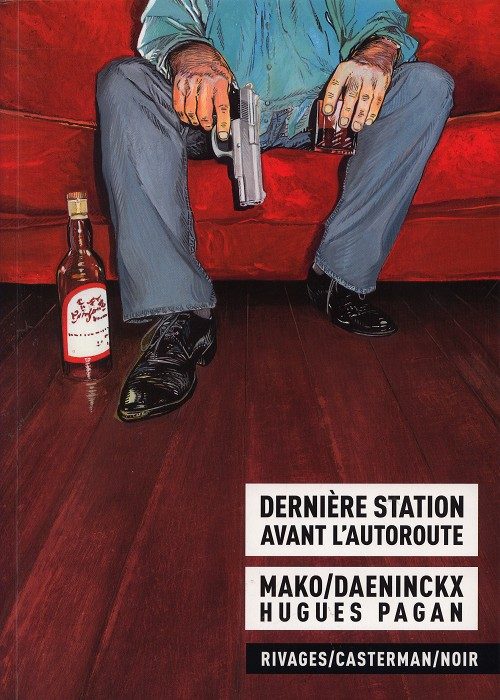

Rivages souffle ses 30 bougies. Je suis un peu plus âgé et à la vérité, j’ai découvert cette maison d’édition sur le tard en devenant libraire. Auparavant, je ne pensais jamais en terme de maison d’édition. Rivages a été l’une des premières que j’ai identifiée et à laquelle je me suis senti lié par quelques textes ou quelques auteurs. Je pense à des écrivains comme Jack O’Connell, Hervé Le Corre, James Lee Burke ou encore Hugues Pagan dont Dernière Station avant l’autoroute a été rééedité en août. Si vous ne l’avez jamais lu, considérez ce livre comme une séance de rattrapage et une formidable porte d’entrée dans leur catalogue. Si vous pensez que la littérature a vocation à vous bousculer, à vous réveiller plutôt qu’à vous endormir, ne passez pas à côté. Ni du Pagan ni plus généralement des romans publiés par Rivages.

Rivages souffle ses 30 bougies. Je suis un peu plus âgé et à la vérité, j’ai découvert cette maison d’édition sur le tard en devenant libraire. Auparavant, je ne pensais jamais en terme de maison d’édition. Rivages a été l’une des premières que j’ai identifiée et à laquelle je me suis senti lié par quelques textes ou quelques auteurs. Je pense à des écrivains comme Jack O’Connell, Hervé Le Corre, James Lee Burke ou encore Hugues Pagan dont Dernière Station avant l’autoroute a été rééedité en août. Si vous ne l’avez jamais lu, considérez ce livre comme une séance de rattrapage et une formidable porte d’entrée dans leur catalogue. Si vous pensez que la littérature a vocation à vous bousculer, à vous réveiller plutôt qu’à vous endormir, ne passez pas à côté. Ni du Pagan ni plus généralement des romans publiés par Rivages.

Dans Dernière station avant l’autoroute, le héros, officier de police judiciaire, est appelé à se rendre sur les lieux d’un suicide. Un drame banal à priori… sauf lorsque la victime est un membre influent du gouvernement embourbé dans diverses affaires de corruption. Là, ça commence à puer. Et tout ira donc de mal en pis d’autant que notre officier de police judiciaire désabusé, cabossé par la vie, est suspecté de s’être emparé d’informations embarrassantes sur les lieux du drame. Pas de bol : il n’a rien à perdre.

Dernière station avant l’autoroute est un roman d’une noirceur implacable, une descente aux enfers, le genre de bouquin totalement désespéré qui t’attrape par les tripes et ne te lâche plus. Pourquoi s’imposer ça, vous demandez-vous peut-être ? S’il fallait ne donner qu’une raison ce serait celle-ci : la langue déployée est certes d’une grande noirceur, poisseuse et vénéneuse, mais elle est surtout belle à tomber par terre ! Jugez plutôt :

« C’est notre propre douleur, au fond, qui nous protège le mieux contre les pièges et les tentations de la vie, contre nos lâches ambitions de bonheur, nos tristes et déraisonnables envies de durer. Durer, d’ailleurs, c’est seulement la viande qui le veut, l’âme il y a bien longtemps déjà qu’elle a décroché, qu’elle a dévalé en pente douce, sur la pointe des pieds, le mince chemin de la vie, qu’elle s’est perdue de trop de souffrances et d’amertume, de trop de clairvoyance, surtout. De tristesse. Rien de plus triste qu’une âme égarée ».

Alors, certes, on ne lit pas Dernière station avant l’autoroute sur la plage et ce roman n’est pas une pommade anesthésiante à destination de lecteurs désireux de se vider la tête. Et c’est précisément pour cela qu’on s’en souvient longtemps après.

Hugues Pagan, Dernière Station avant l’autoroute, 2016