[dropcap]S[/dropcap]ensibilités est une revue de sciences sociales qui aborde un thème à chaque numéro sous l’angle du sensible. Bien loin d’une revue académique, la composition est réfléchie autant du point de vue formel avec une esthétique forte, que sur le fond. Pour découvrir ce qui fait la spécificité de cette revue, nous vous proposons une interview avec les trois fondateurs de la revue : Clémentine Vidal-Naquet, Hervé Mazurel et Quentin Deluermoz.

Dans un paysage éditorial de plus en plus uniformisé, Sensibilités fait figure d’objet à contre-courant, qui nous incite à sortir des sentiers battus des recherches scientifiques et universitaires. La revue est publiée par les Éditions Anamosa qui prouvent qu’il est possible d’évoquer des sujets spécifiques en restant accessibles à chaque lectrice et lecteur.

Dans un paysage éditorial de plus en plus uniformisé, Sensibilités fait figure d’objet à contre-courant, qui nous incite à sortir des sentiers battus des recherches scientifiques et universitaires. La revue est publiée par les Éditions Anamosa qui prouvent qu’il est possible d’évoquer des sujets spécifiques en restant accessibles à chaque lectrice et lecteur.

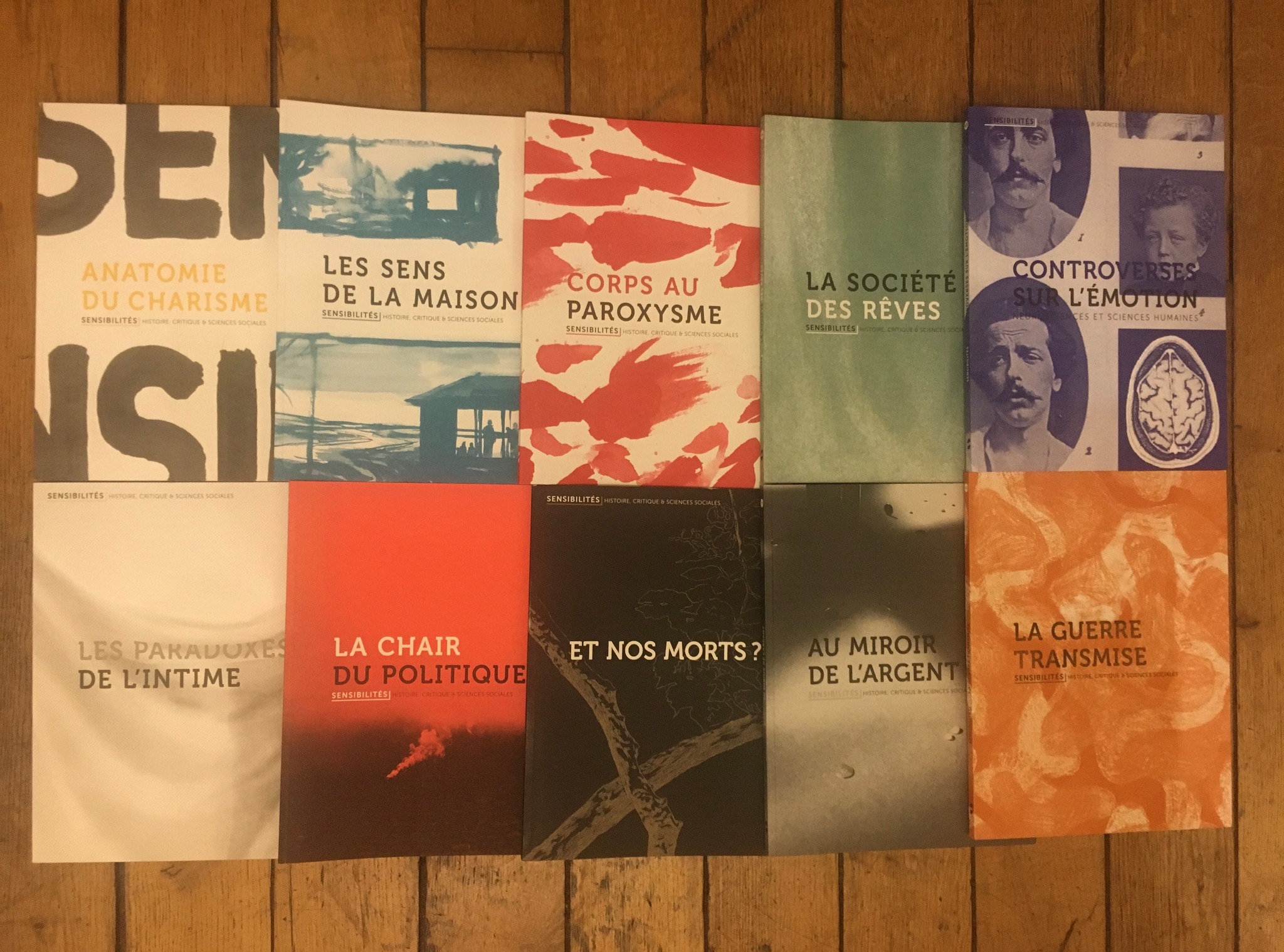

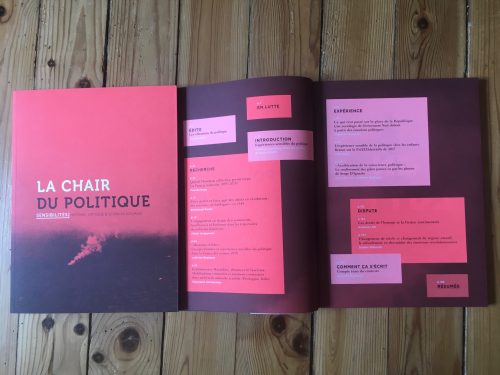

Ce qui saute aux yeux quand on découvre la revue Sensibilités, c’est le soin apporté à son aspect graphique. Quand on pense à une revue consacrée aux sciences humaines, nous avons plutôt tendance à imaginer une revue sobre et hermétique. Était-ce l’une des premières volontés d’avoir une revue agréable à feuilleter lorsque vous avez pensé sa création ?

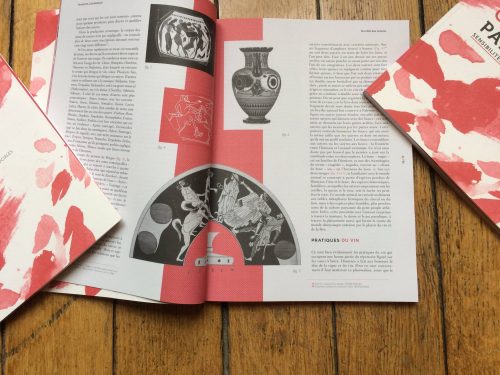

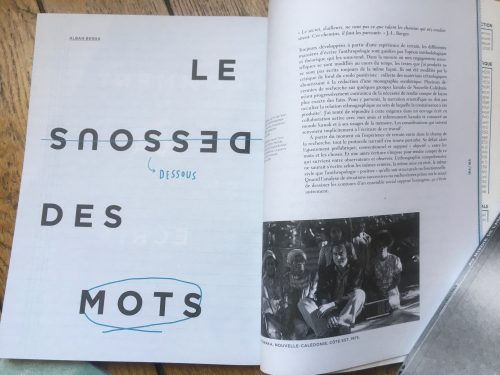

[mks_pullquote align= »left » width= »300″ size= »17″ bg_color= »#800080″ txt_color= »#FFFFFF »] »Appréhender le monde social sous l’angle du sensible, mais aussi explorer jusque dans les formes sensibles les multiples manières de rendre compte de la vie sensorielle et des cultures affectives, qu’elles soient proches ou lointaines. »[/mks_pullquote] Nous avons pensé à la dimension graphique dès la conception de la revue. A l’heure de la multiplication des revues en ligne, notre volonté était de proposer une revue papier qui soit aussi un bel objet. Sa matérialité, son aspect visuel, dès lors, étaient centraux et devaient faire partie intégrante du projet. Il fallait que la revue soit agréable à lire et à feuilleter, qu’on apprécie sa texture, son grain, son imagerie, mais aussi qu’elle se distingue graphiquement des autres revues. Sensibilités, il est vrai, n’est pas seulement une revue académique ; elle est aussi une revue d’invention intellectuelle, d’expérimentation graphique et d’intervention dans l’espace public. Nous avions en tête d’autres tentatives de ce type, comme les « Actes de la recherche en sciences sociales » avec son côté « fanzine » à ses débuts, ou la revue « Terrains », si inventive elle aussi. Précisons que cette part créative et artistique n’est pas un simple habillage des articles : elle appartient en plein au projet de Sensibilités qui entend appréhender le monde social sous l’angle du sensible, mais aussi explorer jusque dans les formes sensibles les multiples manières de rendre compte de la vie sensorielle et des cultures affectives, qu’elles soient proches ou lointaines. C’est d’ailleurs pourquoi de nombreux artistes (dessinateurs, plasticiens, cinéastes, sculpteurs, photographes, bédéastes) participent régulièrement aux numéros.

Comment choisissez-vous les thèmes des numéros de la revue ? Est-ce qu’il s’établit avant de recevoir les contributions ou se crée-t-il au fur et à mesure de la création du numéro ?

La conception des numéros est sans doute la grande affaire de la revue ! Avec l’aide de notre très riche comité scientifique, nous choisissons la thématique de chaque numéro, nous réfléchissons à l’angle qui y sera développé et aux éventuel.le.s auteurs.rices que nous pourrions solliciter. Puis en fonction des centres d’intérêt de chacun.e, l’équipe plus restreinte qui coordonne le numéro se met au travail, affine l’ensemble. Chaque numéro nécessite des allers et retours constants entre le groupe de coordination, le comité de rédaction, le comité scientifique, l’équipe Anamosa et la graphiste. Il faut faire, aussi, avec les nombreux aléas (manques, abandons, actualités, pistes négligées) qui jalonnent la conception et la réalisation d’un numéro. Cette fabrique par à-coups, avec son caractère processuel, est un autre aspect important de la vie de la revue. Il est passionnant, mais pas toujours de tout repos…

La revue Sensibilités semble très liée à l’actualité mais avec une temporalité plus apaisée. Nous ne lisons pas ici un quotidien ni un flux d’info en continu ? Quelle forme de recul permet aux sciences humaines de s’exercer correctement ?

[mks_pullquote align= »right » width= »300″ size= »17″ bg_color= »#800080″ txt_color= »#FFFFFF »] »Nous prenons le temps de laisser une place à la parole et aux visions du monde autres dans notre réflexion. Et ce pour nous permettre d’ « entendre un entendement qui n’est pas le nôtre » comme disait Clifford Geertz.. »[/mks_pullquote] Vous avez parfaitement raison. La revue répond à des questionnements contemporains, mais assume l’écart, le détour, la surprise, le jeu, l’inactualité, autant que l’investigation et la prise de conscience. Le domaine de la revue, déjà, y invite. Le sensible recouvre des domaines souvent perçus comme mineurs ou secondaires, mais qui s’avèrent en réalité décisifs pour l’intelligence de nos sociétés (le politique, la mort, l’argent) autant que pour celles de nos existences individuelles et de nos manières d’être (la maison, le rêve, l’intime). Quant aux sciences sociales, telles qu’elles sont convoquées dans les dossiers (sociologie, anthropologie, sciences politiques, histoire de l’art, psychanalyse, géographie, économie…), elles servent autant à entrer de plain-pied dans des réalités très contemporaines, avec une visée critique plus ou moins forte (la jungle de Calais, le paroxysme des urgences médicales, la minute de silence après les attentats de 2015, le neuro-marketing ou le neuro-droit…), qu’à faire profiter le lecteur ou la lectrice de son effet « d’estrangement », lorsqu’il s’agit de redonner de la profondeur temporelle à notre présent et d’appréhender la longue durée de l’histoire ou encore de se confronter à des mondes sociaux et culturels très différents du nôtre (satyres de l’Antiquité grecque, les relations d’ intimité » au Japon, les monnaies du monde kanak…). L’ensemble produit une manière singulière de se saisir des problèmes que nous tenons à mettre en avant. Une autre différence avec le traitement ordinaire de « l’actualité » c’est aussi qu’interviennent des personnes qui ont une connaissance fine de leur terrain, au plus proche des hommes et des femmes concernées, et portées par une approche dite « compréhensive » : nous prenons le temps de laisser une place à la parole et aux visions du monde autres dans notre réflexion. Et ce pour nous permettre d’ « entendre un entendement qui n’est pas le nôtre » comme disait Clifford Geertz.

Pouvez-vous expliquez cette composition particulière de la revue en quatre rubriques : Recherche, Expérience, Dispute et Comment ça s’écrit ? Ces rubriques composent-elles une méthode d’approche particulière à la méthodologie des sciences sociales ?

Ces quatre rubriques correspondent aux angles d’approches que nous venons d’évoquer. La partie « Recherche » rassemble des articles de réflexion ou de retour d’enquêtes proprement dites, qui s’apparentent le plus à une revue scientifique et font l’objet d’une expertise spécifique. « Expérience » réunit toutes les tentatives d’écriture autres – littéraires ou graphiques – sur le thème. Bien souvent, le croisement entre l’image, le texte dans ses formes multiples, les polices de caractère choisies, la dimension graphique est alors poussé plus loin. La structure de la page elle-même y est une forme d’intervention ou de réflexion. La partie « Dispute » rappelle pour sa part que la recherche ne se fait pas sans débats, oppositions et désaccords. Elle peut soit mettre en scène différentes manières de voir le thème du numéro (comme pour le premier numéro), soit offrir une critique d’un corpus de textes, de travaux ou de positions établies (celles qui, typiquement, vont rejeter l’approche par les émotions au profit d’une survalorisation de la « Raison »). « Comment ça s’écrit » est l’une de nos rubriques-phares : on demande à un chercheur ou une chercheuse, toutes disciplines confondues, une réflexion sur sa propre manière d’écrire ou portant sur les enjeux de l’écriture en sciences sociales : faut-il parler de soi ? mettre en scène son enquête ? tourner autour d’une archive ou de photographies prises sur le terrain ? Laisser place à la littérature ? Nous avons eu ainsi de très beaux textes de chercheurs reconnus (A. Farge, le regretté A. Bensa, H. Becker), mais aussi de jeunes chercheurs. Il est important pour nous de montrer les multiples voix, et non les plus établies, des sciences sociales. Enfin et surtout, ces rubriques ne sont pas des cases mais des invitations. Leur ordre est régulièrement modifié en fonction du numéro et des porosités existent entre elles. L’essentiel est que le propos de chaque numéro soit dynamique et vivant.

La revue est éditée par une maison d’édition indépendante. Quel rapport entretenez-vous avec les éditions Anamosa ? Que permet l’indépendance de l’éditeur ?

C’est un aspect essentiel. Précisons d’abord qu’il ne s’agit pas de n’importe quel éditeur. Anamosa, dirigée par Chloé Pathé, est une maison particulière, qui apporte un grand soin à la confection des livres, pensés dans leur totalité (avec leurs rabats spécifiques, le travail sur les calligraphies et les illustrations). Qui plus est, c’est une maison qui sait prendre des risques intellectuels, faire passer la qualité de l’enquête ou la force du message avant les seules considérations commerciales, ou qui apparaissent tels. Enfin, elle a l’art de l’inventivité éditoriale. Le tout avec succès, le plus souvent, si l’on songe à la réussite d’une collection comme « Le mot est faible » ou aux multiples récompenses reçues par les livres qu’elle édite. Ces trois caractéristiques – qui définissent concrètement ce qu’apporte « l’indépendance » d’Anamosa – sont essentielles pour la vie d’une revue comme la nôtre.

Pour les prochains numéros, avez-vous des envies particulières de faire évoluer la revue Sensibilités ? L’élargir à d’autres horizons que la recherche scientifique ou bien se concentrer sur son objet principal ?

Les envies ne manquent pas ! elles sont même trop nombreuses pour le rythme de publication. Nous tâchons déjà de croiser des numéros sur des thèmes associés aux sensibilités (« Les sens de la maison », « La société des rêves », « Et nos morts ? », « Les paradoxes de l’intime ») et d’autres qui semblent plus éloignés a priori, et pour lesquels cette manière de voir s’avère tout aussi féconde (« anatomie du charisme », « au miroir de l’argent », « la chair du politique »). Nous sommes attachés à cet équilibre, de même qu’à celui entre art de la distance et portée critique. Peut-être allons-nous nous tourner vers des thèmes à nouveau plus « solaires », comme la fête, la joie, la jouissance. Surtout, après le numéro 10, la revue entend prendre un nouveau départ, pour éviter les effets de routine et d’habitude. Il faut sans arrêt s’efforcer de lutter contre l’institué, sans quoi l’ennui s’inviterait un jour ou l’autre. Affaire à suivre, donc…

[divider style= »dashed » top= »20″ bottom= »20″]

Revue Sensibilités

Anamosa

[button color= »gray » size= »small » link= »https://anamosa.fr/ » icon= » » target= »true » nofollow= »false »]Site web[/button][button color= »blue » size= »small » link= »https://www.facebook.com/editionsanamosa/ » icon= » » target= »true » nofollow= »false »]Facebook[/button][button color= »pink » size= »small » link= »https://www.instagram.com/editions_anamosa/ » icon= » » target= »true » nofollow= »false »]Instagram[/button][button color= »green » size= »small » link= »https://twitter.com/anamosa_ed/ » icon= » » target= »true » nofollow= »false »]Twitter[/button]

[divider style= »dashed » top= »20″ bottom= »20″]