[mks_dropcap style= »letter » size= »75″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#4367AB »]N[/mks_dropcap]ombreux sont les musiciens, en France comme ailleurs, qui considèrent leur art comme un mode d’expression idéal, brut et intransigeant de leur personnalité propre, qu’il leur faut ensuite patiemment travailler, avec la méticulosité et la passion de véritables artisans, loin des diktats de logiques macro-économiques sclérosantes et des sirènes aguicheuses des médias de masse. Il est cependant plus rare de dénicher parmi eux ceux dont le parcours a pu s’inscrire sur la durée, tout en maintenant un degré d’intégrité et d’exigence à la mesure des ambitions manifestées à leurs débuts.

Le chanteur et guitariste Nicolas Laureau pourrait, pour sa part, se targuer d’un impressionnant historique, riche d’une trentaine d’années de défrichages sonores, avec ses groupes comme en solitaire, semblant témoigner d’une ferveur invincible n’ayant d’égale qu’une ouverture d’esprit aux largesses certes pointilleuses, mais aussi indubitablement généreuses.

(©Céline Guillerm)

L’autosatisfaction complaisante n’étant pas vraiment le genre du bonhomme, il ne faut pas s’attendre à le voir revenir avec orgueil sur un passif pourtant conséquent, ni se reposer sur d’illusoires lauriers artificiels. Cependant, depuis la naissance du groupe rock Prohibition, qu’il monta dès le crépuscule des années 80 avec son frère Fabrice à la basse et le batteur Ludovic Morillon, vite rejoints par le saxophoniste Quentin Rollet, distillant une épatante variation de hardcore mélodique qui prendra progressivement une forme ouvertement cinématique, avant de se muer en magma sonore éclectique au sein du trio instrumental NLF3, le nombre de pistes ainsi explorées, enchaînant avec une régularité endurante de belles réussites formelles, pourrait bien donner le vertige à nombre de ses pairs se retrouvant dans un cul de sac créatif après quelques disques à peine.

[mks_pullquote align= »left » width= »250″ size= »18″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#4367AB »]Sous le pseudonyme Don Nino, le musicien publie en parallèle depuis le début du millénaire d’intrigantes chansons empreintes d’un folk rêche et habité.[/mks_pullquote]

Par ailleurs, la transition entre les deux formations phares de son histoire personnelle lui ouvrit une troisième voie circonstancielle, à la fois plus personnelle et courageuse : sous le pseudonyme Don Nino, le musicien publie en parallèle depuis le début du millénaire d’intrigantes chansons empreintes d’un folk rêche et habité, laissant libre cours à une introspection plus profonde et plus explicite encore que celle parfois exprimée au travers de ses œuvres conçues en collectif. Sur deux premiers albums intimistes et précieux, se reposant quasi-exclusivement sur son chant désolé et sa guitare écorchée, Nicolas Laureau explorait une facette certes plus délicate mais aussi plus accidentée de sa musique.

Après un disque de reprises remarqué, le fiévreux Mentors Menteurs! de 2007 qui le vit rendre des hommages aussi iconoclastes que sincères à des figures tutélaires aussi diverses que les piliers Sonic Youth, Fugazi ou The Cure, ou à d’illustres pop stars, plus inattendues dans ce contexte, telles que Prince, Madonna ou encore la Jeanette du mythique Porque Te Vas, il aurait été facile, pour ce franc-tireur discret mais pugnace, de s’enfermer dans une formule toute faite, et de creuser un sillon qui trouvait alors, enfin, une exposition conséquente après des années de labeur créatif, parfois frustrantes et ingrates.

Loin de surfer sur une vague d’opportunisme en exploitant un succès d’estime qu’il savait trompeur, Don Nino attendra cinq longues années avant de proposer une réinvention passionnante et originale de ses fondamentaux en solitaire avec le plus électronique In The Backyard Of Your Mind, aux ambiances à la fois vaporeuses et hypnotiques. Une évolution qui se prolongera encore sur The Keyboard Songs en 2016, voyant Nicolas Laureau délaisser partiellement la guitare pour composer sur la gamme chromatique une série de thèmes enivrants et cotonneux.

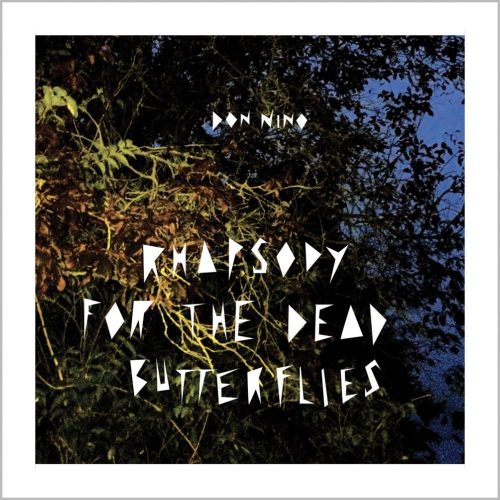

[mks_dropcap style= »letter » size= »75″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#4367AB »]C'[/mks_dropcap]est dans ce contexte, après deux disques ayant renouvelé avec vigueur et pertinence son univers singulier, que la publication, en ce printemps 2019, d’un sixième long format au titre évocateur de Rhapsody For The Dead Butterflies, fait figure d’événement à plusieurs titres : outre le fait que les dix chansons qui le constituent ont été écrites, composées et enregistrées dans une complète autarcie, au cours d’une escapade salutaire durant deux mois d’été au cœur de la campagne normande, ce nouvel album est marqué par un retour en force de l’électro-acoustique, couvrant cependant cette fois-ci un spectre sonore extrêmement large, des saillies les plus clairement mélodiques aux fondations les plus sourdement climatiques.

Tissant une toile aussi dense que complexe, ces guitares arachnéennes portent la lamentation poignante de Oh Small World, la pulsation roborative de No Yin No Jing ou la langueur tribale de In The Canopy vers des hauteurs inédites, entre doux songes éveillés et questionnements existentiels implacables. Les ambiances sauvages du cadre naturel de la conception du disque font parfois de saisissantes apparitions, comme lorsqu’un chant d’oiseau fantasmé semble traverser le fragile Rhapsody ou qu’un orage électrique transperce la méditation insomniaque de Another Sleepless Night. Il paraît important de relever que les rythmiques, dans un premier temps conçues sur boîte à rythmes, ont au final été réenregistrées sur une véritable batterie par l’ami Ludovic Morillon, dont la frappe placide et physique contraste d’une heureuse manière avec la dimension rêveuse et éthérée ici à l’oeuvre, fournissant un point d’ancrage dans le réel à ces fascinantes divagations fantasmagoriques.

Si la première moitié du disque semble ainsi véhiculer un troublant sentiment de plénitude, la seconde durcit sensiblement le ton, au travers de pistes embrassant une narration nettement plus pragmatique, telles que la lancinante et douloureuse For My Funeral, le rugueux et sinueux Shining Horse ou, surtout, le final martial et délétère de The Guys From The Company, comme un brutal rappel à la dureté de la marche du monde : invitant le bouillant Quentin Rollet à y souffler, comme sur des braises ardentes, une partie de saxophone sopranino agile et virulente, cette conclusion implacable plante un décor pré-apocalyptique qui n’est pas sans rappeler la tension paroxystique des plus belles plages, contemplatives mais conscientes, de la dernière période de Prohibition. Ajoutons que le mixage précis et boisé, effectué en étroite collaboration avec Fabrice Laureau, par ailleurs producteur émérite sous l’alias F/Lor, fait ressortir ici toute la précision machiavélique d’un agencement de strates sonores toutes plus originales les unes que les autres, dessinant un mille-feuilles musical simultanément âpre et élégiaque.

[mks_pullquote align= »right » width= »250″ size= »18″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#4367AB »]Un agencement de strates sonores toutes plus originales les unes que les autres, dessinant un mille-feuilles musical simultanément âpre et élégiaque.[/mks_pullquote]

Avec cet album aussi subtilement anxiogène qu’insidieusement lumineux, Don Nino vient probablement de livrer son disque le plus directement pénétrant et envoûtant : ignorant tout effet de manche facile et témoignant avec grâce de la recherche opiniâtre, sans promesse de résultat, d’une hypothétique vérité ultime, ce Rhapsody For The Dead Butterflies semble même vouloir envahir le silence qui résonne une fois son écoute achevée. Comme si, après avoir plongé son âme solitaire et son enveloppe terrestre dans un environnement propice à toutes les prises de conscience envisageables, son créateur avait surtout réussi à sortir victorieux de lui-même, et voulait nous faire partager cette divine surprise.

Devant mon enthousiasme à l’égard de ses nouvelles chansons, Nicolas Laureau a aimablement accepté de me recevoir chez lui, en proche banlieue parisienne, pour évoquer avec moi la genèse et l’inspiration de ce disque salvateur et captivant, qui semble autant constituer l’aboutissement d’un périple intérieur que dresser de prometteuses pistes pour la suite de son parcours, personnel comme artistique.

(©Céline Guillerm)

Cela fait maintenant trois décennies que vous vous produisez en solo ou en parallèle avec vos groupes Prohibition puis NLF3. Lorsque vous concevez un disque sous l’alias Don Nino, vous placez-vous dans la perspective de ce que vous avez déjà accompli en groupe, ou est-ce quelque chose de complètement à part ?

Nicolas Laureau : Dans le cadre de mon parcours en solo, ma façon de travailler est complètement distincte de mon expérience avec les groupes que tu mentionnes. Aussi bien Prohibition que NLF3 sont des systèmes de creusets, où chacun peut apporter des bribes d’idées et faire des propositions : c’est une dynamique collective, tant en termes de recherche que d’écriture. Alors que là, je suis le seul maître à bord, et je détermine très vite la façon d’écrire les chansons et de les produire, et ce n’est qu’en dernier lieu que je fais intervenir d’autres savoir-faire, qui vont me permettre de prendre un peu de recul sur la matière sonore et plus particulièrement de finaliser les mixages. Mais d’une manière générale, j’ai dès le départ une idée précise de ce que je veux que l’objet soit au final, et une farouche détermination à y parvenir. Bien sûr, ça peut évoluer au gré du travail de composition et d’enregistrement, mais il y a vraiment pour moi quelque chose de très intérieur dans ce processus, qui bouillonne en moi jusqu’à ce que ça jaillisse et devienne une matière sonore.

[mks_pullquote align= »left » width= »250″ size= »18″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#4367AB »] « D’une manière générale, j’ai dès le départ une idée précise de ce que je veux que l’objet soit au final, et une farouche détermination à y parvenir. » – Nicolas Laureau[/mks_pullquote]

Et ça peut ensuite prendre différents aspects selon l’endroit où j’écris et enregistre, qui peut considérablement orienter les choses. C’est évident en ce qui concerne le nouvel album, mais c’était déjà le cas pour On The Bright Scale (deuxième album de Don Nino publié en 2004, ndlr), qui est un disque qui tourne autour de beaucoup de choses très intimes : je l’avais créé ici de A à Z, dans mon appartement, avec une véritable atmosphère de cocon, en chantant tout doucement pour transmettre l’idée qu’un enfant puisse dormir juste à côté, ou quelque chose de cet ordre-là. Pour Rhapsody For The Dead Butterflies, a contrario, l’idée était d’aller à la campagne pour la sonder et y trouver quelle matière je voulais coucher sur bandes. Sans aller jusqu’au vacarme, il y a une forme d’urgence et d’électricité dans le son de cet album.

Vouliez-vous concevoir ce disque comme une réaction à ses deux prédécesseurs, sur lesquels vous aviez expérimenté avec des sonorités électroniques et changé de méthode de composition ?

Nicolas Laureau : Il est certain que je voulais complètement trancher avec ce que j’avais fait sur le précédent (The Keyboard Songs, paru en 2016, ndlr), qui était un disque très aérien et un peu flottant, avec tous ces sons de claviers. J’avais envie que la guitare redevienne centrale sur celui-ci, mais je ne voulais pas non plus que cela arrive avec n’importe quel son. J’ai donc commencé par travailler sur cet aspect-là, en faisant des recherches assez longues et en accumulant des heures et des heures d’idées et de pistes possibles. Je me suis alors retrouvé avec une sorte de carnet de bord, rédigé à base de guitares électriques et de boîtes à rythmes, ce qui a petit à petit posé les fondations du disque. Quand on est en ville, quoiqu’il arrive, la pression urbaine fait qu’on n’a pas beaucoup de temps pour chercher ni pour trouver ce qu’on cherche. Ou alors ça peut durer indéfiniment. Alors que là, isolé de tout, je pouvais vraiment jouer pendant des heures, enregistrer, prendre des notes et me rendre complètement disponible pour cette matière : rater des choses, puis les recommencer, sans aucun problème.

C’est vraiment le contexte qui apporte cette liberté-là, tu ne peux pas faire ça n’importe où et n’importe comment. J’ai peut-être retrouvé là l’insouciance que j’avais à l’âge de vingt ans, lorsque je faisais mon truc sans me poser de questions ; je pouvais de nouveau accepter l’idée que j’étais en recherche, et que ce n’était pas grave si la chanson elle-même ne venait pas tout de suite. C’était très puissant pour moi d’être revenu à cette vibration-là, car même si ça m’était déjà arrivé par le passé, j’ai été surpris de pouvoir renouer avec cette possibilité. Je t’avoue que j’avais un peu peur que ça n’arrive pas, mais ça a marché (sourire).

Lorsque Prohibition, dont vous étiez le chanteur et parolier, s’est arrêté en 1999, vous avez dans la foulée monté NLF3, dont le cadre était cette fois-ci purement instrumental. Votre voix sous l’identité Don Nino incarne-t-elle la continuité logique de votre engagement passé dans Prohibition ?

[mks_pullquote align= »right » width= »250″ size= »18″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#4367AB »] « Depuis que j’écris dans le cadre de ces albums solo, je m’inscris dans l’optique d’une plus grande intériorité et je travaille sur des matières plus oniriques. » – Nicolas Laureau[/mks_pullquote]

Nicolas Laureau : Je pense que la forme esthétique est radicalement différente, voire même diamétralement opposée, mais il y a néanmoins cette nécessité d’écrire et de raconter des choses en anglais qui se poursuit. S’il y a une continuité, elle se situe là. Mais du point de vue de la façon de chanter comme de la forme instrumentale qui accompagne ces textes, je suis quand même passé d’un univers électrique bouillonnant avec un chant hurlé à une voix murmurée sur des guitares électro-acoustiques et des batteries plus feutrées. C’est donc un peu une inversion, même si je n’ai pas radicalement changé ma façon d’écrire mes textes. Sur le dernier album de Prohibition (14 Ups And Downs, publié en 1998, ndlr), je pense qu’il y avait déjà les prémices de cette dimension-là, et que les choses se sont ensuite faites progressivement. Quant aux thématiques, il y avait peut-être chez Prohibition un questionnement d’ordre plus sociologique, interrogeant le fonctionnement de la société de façon plutôt directe. Alors que depuis que j’écris dans le cadre de ces albums solo, je m’inscris dans l’optique d’une plus grande intériorité et je travaille sur des matières plus oniriques. Il y a donc un rapport plus ténu avec la psyché, qui était peut-être sous-jacent avant mais s’est affirmé petit à petit dans ce contexte-là. Peut-être aussi que des choses aussi intimes auraient été difficiles à proposer dans le cadre d’un groupe, au travers de textes que j’aurais probablement été le seul à pouvoir assumer et commenter.

Vous avez toujours fait de la musique avec votre frère, des débuts de Prohibition en 1989 jusqu’au mixage de vos albums en solo. Au-delà du lien fraternel, qu’est-ce qui en fait un collaborateur différent des autres pour vous ?

Nicolas Laureau : Il faut quand même dire que depuis que nous avons nos projets en solo, chacun de nous vit sa propre aventure. Evidemment, on peut toujours se donner un avis ou des conseils entre nous, comme lorsque j’avais accompagné Fabrice sur son premier album. Et à l’inverse, il est toujours présent lorsque j’ai besoin d’aide pour finaliser mes disques, que ce soit pour le mastering ou pour le mixage. En même temps, nous sommes là dans un rapport qui est assez technique, plutôt que lié à des considérations purement artistiques. Il peut y avoir des discussions esthétiques, notamment sur le mastering qui peut être plus brillant ou plus sourd, mais pour ce qui concerne mon nouvel album, notre collaboration n’en a pas constitué le noyau central. De la même manière, quand je l’ai accompagné sur son premier album, c’était SA matière et il n’était pas question pour moi de faire autre chose que de la mettre en valeur. Il est vrai que c’est quelque chose de relativement récent pour nous, car dès que nous avons commencé à faire de la musique ensemble, nos jeux respectifs de guitare et de basse s’entremêlaient et ce mode de fonctionnement-là s’est pas mal perpétué avec NLF3 : nous avions toujours fonctionné en faisant de la recherche à quatre mains.

Mais si nous avons énormément appris en faisant les choses comme ça, nous avons désormais acquis une forme d’autonomie et d’indépendance l’un de l’autre. Cette proximité que tu évoques était particulièrement concrète à nos débuts, vu que nous habitions ensemble, mais chacun de nous a depuis choisi une forme particulière : Fabrice dans un format instrumental, plutôt électronique, avec des synthés modulaires ou des choses de ce genre, tandis que je reste encore et toujours attaché à des chansons en anglais avec un accompagnement d’instruments électriques. Ce qui montre aussi que nos parcours respectifs ont évolué, en nous donnant à chacun un mode d’expression propre.

Vous avez également collaboré avec le plasticien Antoine Schmitt et le producteur Cubenx au sein du trio We:Mantra ou, plus récemment, avec Sasha Andres, chanteuse du groupe Heliogabale avec qui vous avez formé le duo Specio. En quoi ces projets parallèles nourrissent-ils votre propre travail ?

Nicolas Laureau : Même si je pense être quelqu’un d’assez prolifique, il y a des moments où je ressens le besoin et l’envie de changer de fonctionnement en travaillant avec d’autres gens. Avec Sasha, ça faisait très longtemps qu’on se disait qu’on ferait un truc ensemble un jour, et ça s’est concrétisé il y a très peu de temps : je lui ai envoyé des bandes sur lesquelles elle a enregistré sa voix et que j’ai remixées ensuite. On ne sait pas où ça nous emmène mais au moins, on l’a fait. Avec Cubenx c’était différent : le label Infiné nous a présentés l’un à l’autre à l’occasion d’une résidence commune et nous nous sommes très bien entendus sur un plan artistique. C’est un DJ mexicain très orienté sur les musiques électroniques, et sa culture fait que nous avions beaucoup de choses à échanger. Ensemble, avec Antoine Schmitt, nous avons fait une création, une tournée et produit des morceaux ensemble. Les rencontres artistiques sont toujours positives lorsqu’elles arrivent à s’épanouir.

Au-delà du cercle des artistes de votre label Prohibited Records, y a-t-il d’autres musiciens dont vous vous sentez proches, pas nécessairement en termes de style mais dans leur manière d’appréhender leur art ?

Nicolas Laureau : Je vais citer des aînés plutôt que des gens de ma génération, même si je pourrais en mentionner. J’ai toujours en tête des figures de « grand frères » ou de mentors, et je pense que, même s’il y en a beaucoup d’autres, des gens comme Arto Lindsay ou Thurston Moore montrent qu’il est possible d’être créatif en faisant des choses très différentes, quitte à parfois se répéter, tout en arrivant à tenir sur la longueur. Ces deux-là sont des artistes qui me paraissent assez exemplaires de ce point de vue-là : creuser un sillon, quelle que soit la forme qu’il puisse prendre. L’idée étant quand même de créer et, si possible, de toucher les gens. Ce qui n’est pas obligatoire non plus : tu peux faire quelque chose qui ne touche personne (rires). Mais derrière ça, il est vital de continuer.

Entre l’approche très naturaliste de votre nouvel album et le label Ouvré récemment lancé par votre frère, qui conçoit ses disques à la main de A à Z, y a-t-il de votre part une volonté de proposer une alternative au système actuel de production de la musique ?

Nicolas Laureau : Mon frère a toujours été habile de ses mains, capable de fabriquer toutes sortes de choses. Avec son nouveau label Ouvré, il a réagi à sa manière au constat que nous faisions tout à l’heure, en se disant que ça devenait compliqué de rester dans un système d’industrie musicale battant de l’aile. Sachant qu’on aime les disques et qu’on aime en faire, sa proposition à lui est de fabriquer des objets très régulièrement et en petites quantités. Avec l’amour de le faire et sans aucune obligation de résultat : c’est là que le geste tranche avec l’inscription d’un label discographique dans une économie « commerciale », pour relever davantage d’une démarche artisanale. On parle ici de quelqu’un qui aime fabriquer un objet rare.

[mks_pullquote align= »left » width= »250″ size= »18″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#4367AB »] « C’était peut-être une manière de trouver une nouvelle voie personnelle, au sein de laquelle l’idée de prendre le temps a acquis une place primordiale. » – Nicolas Laureau[/mks_pullquote]

En ce qui concerne mon nouvel album, il y a en effet un peu la même idée de prendre du recul par rapport au marasme ambiant pour renouer avec une capacité d’inspiration et le plaisir du travail artistique. Même si c’est au final un disque qui sort dans des conditions « normales », je pense y avoir largué les amarres par rapport à ma vie citadine routinière et à toutes les influences qu’elle pourrait exercer sur moi, au travers des médias ou de mes habitudes à Paris. De ce fait, c’est un album qui échappe probablement à l’air du temps. Je cherchais à vivre une expérience viscérale, et je n’avais aucune idée de ce qui allait en sortir. Si ça se trouve, ça aurait pu être un disque instrumental et complètement expérimental, tout était possible au départ. À l’arrivée, ça reste un album de chansons dont on ne peut pas spécialement deviner qu’il date de 2019. C’était peut-être une manière de trouver une nouvelle voie personnelle, au sein de laquelle l’idée de prendre le temps a acquis une place primordiale.

Certains titres de Rhapsody For The Dead Butterflies évoquent une forme de prière. Pensez-vous qu’il y ait une dimension spirituelle dans votre travail ?

Nicolas Laureau : Ce que je peux dire à ce sujet, c’est que le lien sacré avec la nature m’a sauté aux yeux lorsque j’étais sur place, c’est une évidence. En tout cas c’est ancré dans l’expérience très concrète de ce que j’ai vécu. Quand tu te retrouves confronté à la puissance de la nature et à tout ce qu’elle a de fondamental, c’est quelque chose d’imparable. Si tu prends vraiment le temps de vivre ça, notamment, par exemple, en faisant de longues promenades nocturnes, en allant dans des endroits où tu n’irais jamais spontanément parce que ta condition humaine fait que tu aurais trop peur de le faire, il n’y a rien de plus saisissant. Peut-être que vu sous cet angle, ça peut rejoindre la dimension spirituelle que tu évoques, en faisant ressortir le caractère intrinsèque de l’Homme, en le mettant face à ses peurs et à sa nature profonde, et en questionnant son rapport au monde.

Mais je ne m’y attendais pas spécialement dès le départ. À la base, je crois que je suis juste parti à la campagne pour être peinard (rires). Et puis j’ai compris que cette dimension-là allait être importante, même s’il n’y a pas que ça non plus. Il y a aussi un aspect onirique découlant des nombreux rêves que j’ai fait là-bas. Parce qu’on ne rêve pas de la même manière dans ces conditions-là. Cette expérience globale, entre la volonté d’isolement et celle de me ressourcer ET de créer simultanément, a été extrêmement bienfaisante. Il est certain que vivre ça m’a aidé à appréhender la suite. On m’a récemment fait relever la nature « inquiète » des morceaux de mon nouvel album, mais pour moi ça reste quelque chose d’agréable, une trace de ce que j’ai vécu intérieurement. Et maintenant ils sont là, disponibles pour tout le monde (sourire).

Rhapsody For The Dead Butterflies de Don Nino

Disponible en CD et digital depuis le vendredi 29 mars 2019 via le label Prohibited Records.

https://open.spotify.com/album/5RDhI2vp8SWQ9eDJotKqTZ

Don Nino sera en concert le 12 avril à Bruxelles (Le Chaff), les 13 (Quelque Part Records) et 14 avril (L’Estaminet du Pont) à Lille, le 16 avril à Toulouse (DAda), le 17 avril à Montpellier (Black Out), le 18 avril à Sommières (Grenier à Sel), le 19 avril à Marseille (Lollipop), le 20 avril à Lyon (Aux Bons Sauvages), le 30 avril à Caen (Festival Annulé – La Maison du Vélo), le 1er mai à Faux-La-Montagne (Constance Social Club), le 2 mai à Bordeaux (Wunderbar), le 3 mai à Biarritz (Pioche Project), le 4 mai à Barcus/Barcoxe (Ecole de la Chapelle), le 5 mai au Mans (House show organisé par Teriaki) et le 16 mai 2019 à Nantes (Festival Wine Nat White Heat).

Un grand merci à Dali Zourabichvili de Total Blam Blam.