L’été dernier nous avons proposé à deux jeunes lycéennes qui préparent leur baccalauréat option cinéma d’assister au Festival international du film de La Rochelle et de nous parler de leur expérience et des films qu’elles ont pu découvrir à cette occasion. Découvrez donc le compte rendu de Loreleï et Zoé !

[mks_dropcap style= »letter » size= »75″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#000000″]30[/mks_dropcap] juin 2018 : arrivée à La Rochelle sous un soleil resplendissant. Accueillies par le ressac de la mer, le ballet des mouettes et les festivaliers aux abords du cinéma, nous réalisons combien ce festival aura la saveur des charmes du début de l’été.

Grains de sable sous les pieds, calées au creux de sièges de cinéma hospitaliers, nous nous sommes laissées emporter par la programmation du festival.

Bresson, Bergman, Lucrecia Martel… Fictions, documentaires, rencontres de réalisateurs ont bercé ces quatre jours passés dans la pénombre rassurante de La Coursive et des cinémas.

Plaisir estival, les sensations vécues lors des projections se mêlent à celles traversées dans la ville. Croiser la route d’une grand-mère loquace, manger des glaces après une évasion à Cuba (Fraise et chocolat film de Tomás Gutiérrez Alea, Juan Carlos Tabío), méditer sur la plage entre deux séances pour faire durer nos voyages émotionnels cinématographiques. Les espaces vides sont des bouffées d’air.

[mks_separator style= »dashed » height= »5″]

L’île au trésor de Guillaume Brac

[mks_dropcap style= »letter » size= »75″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#000000″]L[/mks_dropcap]e film qui a fait le plus effet miroir avec notre expérience vécue lors du festival reste le documentaire L’île au trésor de Guillaume Brac.

L’île au trésor fait l’effet d’un doux bain lénifiant. L’île de loisirs de Cergy-Pontoise, sur laquelle se déroule le documentaire se place comme lieu d’échange, associant insouciance, légèreté sous fond de problèmes sociétaux.

Ce documentaire nous conduit fluidement d’un lieu à l’autre, d’individus à d’autres. Parfois, sans même que l’on ne s’en aperçoive. Jeux de regards adolescents, chamailleries enfantines, récit d’un vieil habitué des lieux. Point de jonction intergénérationnel.

Tout se mêle sur cette île des possibles. Comme le microcosme d’une société, chacun participe à l’évolution du lieu, à la reconstitution de ses mémoires.

Le temps qui passe semble marquer le lieu. Guillaume Brac a su poser un regard sensitif, voir admiratif sur ce lieu, tout en laissant ses occupants forger l’esprit du récit.

Certains moments captés semblent spontanés et irréfléchis, la pureté du présent est retransmise à l’écran. Tandis que certaines images ou situations semblent nous questionner sur l’avenir incertain du lieu. Ce documentaire interroge sur l’interdit, les limites à travers un prisme candide. Enfants révoltés, adolescents désinvoltes, fraude, mensonges. Hymne à la liberté, au laisser-aller. Délicat souvenir des premières fois, des premiers jobs, premier saut, premier amour. Découverte de soi, des autres.

Le film nous peint le tableau d’un espace en perpétuel changement, abritant une verdure flamboyante, une faune bienveillante. Terre d’asile, et abris pour amoureux des signes, des eaux calmes et du chant du lac. Guillaume Brac nous questionne sur la préservation d’un espace de paix et d’harmonie naturelle, grignoté par les infrastructures de divertissement.

Un autre film a ensoleillé notre festival bien que dépourvu de crème solaire et de sable fin.

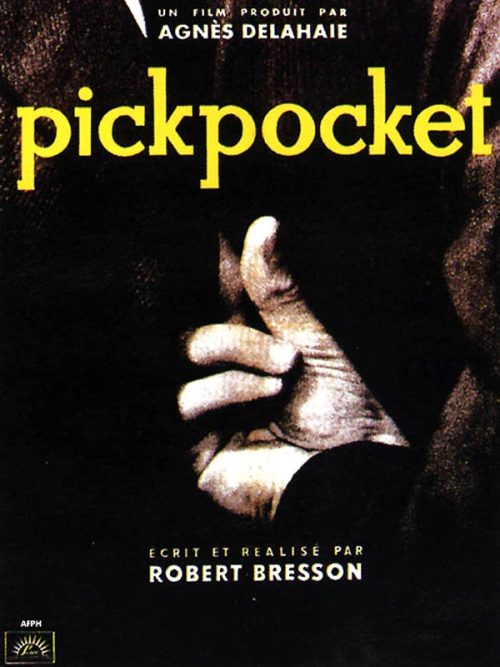

Pickpocket de Robert Bresson

Bien que très différent, c’est un même esprit de nouveauté qu’on a trouvé dans Pickpocket. Bresson met en scène le quotidien d’un homme qui se plaît à voler. Le film est étonnant par cette particulière ambiance qu’il préserve. Une fausse objectivité, une monotonie permanente, presque glaciale. Les dialogues sont brefs, distants et froids mais révèlent un pesant désespoir. Dans sa narration, le film est simple et fluide. La voix off de Michel compte avec attention ses moindres faits et gestes préserve cette étrange sensation de distance.

Bien que très différent, c’est un même esprit de nouveauté qu’on a trouvé dans Pickpocket. Bresson met en scène le quotidien d’un homme qui se plaît à voler. Le film est étonnant par cette particulière ambiance qu’il préserve. Une fausse objectivité, une monotonie permanente, presque glaciale. Les dialogues sont brefs, distants et froids mais révèlent un pesant désespoir. Dans sa narration, le film est simple et fluide. La voix off de Michel compte avec attention ses moindres faits et gestes préserve cette étrange sensation de distance.

Le rythme sec et rapide du film captive, tout va à l’essentiel, dénué d’artifice. Tout est dans les mouvements, dans les gestes. L’action est mécanique, dénuée d’émotion. Cette distance ténue nous permet pourtant de comprendre davantage ce personnage. Obsession et inclination au vol lui font perdre tous repères, chronologiques, affectifs, géographiques. Bloquée dans une réalité qui lui cache une mère mourante et l’amour de sa vie. Tout n’est que la conséquence d’un personnage se sentant renié de la société. Il y a dans ce film comme un cri muet de solitude, de désespoir et de scepticisme. Personnage accidenté, délaissé, introverti, Michel occupe un appartement sans vie, au dernier étage d’un immeuble décrépit. Sa porte d’entrée jamais fermée, un lit, une bassine et quelques bouquins composent le foyer de cet homme solitaire passionné de vol.

Comme le voleur, plus le récit avance, plus notre regard devient assidu, une tension d’attente monte. Points de vues subjectifs, gros plans, inserts ; glissé dans la peau d’un pickpocket, le spectateur ne remet pas en doute les actes de notre protagoniste. Le moindre détail est guetté, le moindre coup d’œil analysé. Bresson nous plonge au cœur de la ville, dans des bains de foule, on erre dans le métro, divague dans la gare. La caméra est resserrée sur des mains ou des pieds. Le film croise la romance, notre immoral personnage se voit donc confronté à ses émois amoureux. La force du film repose sur la discrète sensibilité de Michel.

Bresson compose une oeuvre à part, il nous fait oublier le mal commis par le voleur, il stimule notre désir à saisir ce curieux homme et ses actes. Ses délits deviennent comme le seul moyen qu’il nous reste de le comprendre. Ses délits qu’il élève au rang d’art.

Quatre jours, une vingtaine de films, escapade en Argentine (La femme sans tête), escale au Maroc (Sophia), profondeurs de l’Allemagne (Persona, Cris et chuchotements, Les fraises sauvages…), concerts à bon port, enivrées par l’iode satinée de la Rochelle.

En feuilletant le programme, des titres nous intriguent, des images attisent nos regards. C’est le cas du film de Bresson, encore, Le diable probablement au synopsis intriguant, où on nous annonce le tableau d’une jeunesse en détresse, préoccupées par l’avenir de la société. Une photo attirante d’adolescents des années 70. Nous nous sommes rendues à la séance du jeudi toutes impatientes. C’est pourtant le sommeil qui pris le dessus. Nous étions déçues. Des regards sur le monde s’opposent parfois, mais s’entrecroisent toujours. Voir se déplier diverses approches sur l’homme ou ce qui l’entoure.

Le hasard nous a menées à l’aveugle devant De la vie des marionnettes. Le titre nous avait laissées perplexes dans le programme, nous sommes scotchées. La fatigue de la semaine disparaît, la magie de Bergman nous fascine. Cette oeuvre sombre et intense nous initie encore une nouvelle fois à son cinéma. Elle nous fait emprunter une place proche du voyeur. La construction puzzle tient sur la psychologie des personnages, les points vues se multiplient. Le passé et le présent se côtoient, croisent le rêve, puis nous orientent progressivement vers la reconstitution des événements. Le cinéaste suédois nous plonge dans des espaces souvent intimes, où les limites entre intériorité et extériorité sont floues. La solitude semble ternir les êtres et leurs rêves les soumettre. On pense au Fraises Sauvages ou à Persona.

Le hasard nous a menées à l’aveugle devant De la vie des marionnettes. Le titre nous avait laissées perplexes dans le programme, nous sommes scotchées. La fatigue de la semaine disparaît, la magie de Bergman nous fascine. Cette oeuvre sombre et intense nous initie encore une nouvelle fois à son cinéma. Elle nous fait emprunter une place proche du voyeur. La construction puzzle tient sur la psychologie des personnages, les points vues se multiplient. Le passé et le présent se côtoient, croisent le rêve, puis nous orientent progressivement vers la reconstitution des événements. Le cinéaste suédois nous plonge dans des espaces souvent intimes, où les limites entre intériorité et extériorité sont floues. La solitude semble ternir les êtres et leurs rêves les soumettre. On pense au Fraises Sauvages ou à Persona.

Se laisser tenter par l’inconnu, plonger dans la salle à l’aveugle, c’est sans doute la plus belle leçon du festival.