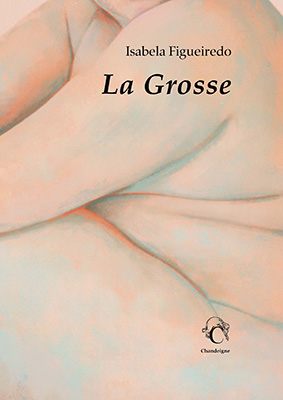

Les courbes généreuses d’un corps dessiné envahissent toute la couverture du roman d’Isabela Figueiredo, La Grosse, publié par les éditions Chandeigne en cette rentrée littéraire 2023. Un corps volumineux d’une lumineuse chair rosée qui laisse cependant transparaître un vert opalin qui rappelle, non sans raisons nous le verrons, la couleur de son précédent ouvrage, Carnet de mémoires coloniales, magistral texte où l’écrivaine racontait son enfance au Mozambique alors sous domination portugaise.

Mais le texte se présente cette fois comme un roman, une fiction, puisque l’héroïne n’est plus la petite Isabela du Carnet de mémoires coloniales, mais une femme adulte, Maria Luísa, qui nous confie dès « l’entrée » du livre, les deux grandes pertes qu’elle vient de subir. D’abord la perte d’une quarantaine de kilos grâce à une opération de l’estomac destinée à limiter sa capacité à ingérer des aliments, et la mort de sa mère, à laquelle l’autrice ( pas la narratrice !) a dédicacé La Grosse, hommage qui fait pendant à la dédicace au père du Carnet de mémoires coloniales. Et c’est effectivement dans la sphère la plus intime du personnage de Maria Luísa que nous pénétrons immédiatement pour tenter de comprendre, avec elle, comment sa vie et celle de ses parents, qui avaient débuté sous le soleil radieux du Mozambique, ont pu venir s’échouer dans le destin compliqué des retornadas, ces portugais de retour des colonies lors du rapatriement de 1975 après la révolution des œillets et le changement de gouvernement.

Maria Luísa n’en finit pas et n’en finira peut-être jamais d’être la fille de ses parents. Elle habite désormais ce qui fût leur appartement, et son récit nous en propose une méthodique exploration pièce par pièce, un chapitre pour chacune, comme si c’était de ces lieux que sa parole pouvait surgir, qu’il fallait qu’elle y puise la force de nous raconter son histoire. Une histoire qui, identiquement à celle de l’écrivaine, débute à Lourenço Marques, nom colonial de l’actuelle capitale du Mozambique Maputo, auprès d’un père et d’une mère colons. Totalement formatés par l’idéologie expansionniste alors dominante ils n’arriveront jamais véritablement à se reconstruire après leur retour au Portugal, qui leur fit, comme aux autres rapatriés des grands empires, un accueil plus que tiède. La jeune adolescente est cependant revenue une dizaine d’années avant ses parents qui vont tenter, en vain, de sauver leurs possessions et leur avenir avant de comprendre (en fait pas vraiment !), qu’ils ne seront plus jamais de cet endroit, qu’il n’existe pas de place pour eux, tels qu’ils sont, au Mozambique. C’est durant cette période où elle est seule, livrée à elle-même et hébergée par la parenté, que va commencer la lente et ininterrompue dilatation du corps de Maria Luísa qui devient pour elle, mais aussi elle le sait, pour les autres, La Grosse.

Ce vocabulaire sans filtre, La Grosse, assez peu politiquement correct pourrait choquer un lecteur non averti. C’est pourtant le registre qu’avait aussi choisi Isabela Figueiredo dans le Carnet de mémoires coloniales, employant le terme « nègre » — à nouveau présent dans ce texte— parce qu’avec ce registre, ces mots interdits et lourdement chargés, elle est le mieux à même de restituer les significations profondes, les représentations sous-jacentes et la charge affective, que colons et ex-colons, ou ici les amis de la jeune rapatriée véhiculent quand ils les emploient. Difficile de ne pas voir dans ce que la narratrice qualifie de « second corps à trainer », dont elle a honte et qu’elle cache pour échapper au regard des autres, le poids du passé, l’absence des parents, tout autant que leur retour encombrant au bout de dix ans, car tout empreint des fantômes de sa vie antérieure. Nous le savons depuis la lecture du Carnet de mémoires coloniales, le lien qui unie l’enfant aux parents est un lien ambivalent, puissant, tel une corde de rappel qui l’empêchera de devenir adulte en leur présence. Elle ressent pour eux une sorte d’amour/haine qui lui fait adorer un père avec qui elle partage une complicité certaine mais dont elle abhorre les idées, positions et comportements ; qui lui fait vouloir tout à la fois la mort et le maintien en vie d’une mère qui n’est plus que le seul lien avec une existence partie en morceaux.

« Au déjeuner, j’évite la cantine d’où vient une odeur de nourriture véritable. J’achète des sandwiches avec de la confiture de tomate, au bar, et je les mâche avec voracité, puis je garde la monnaie pour acheter des timbres grâce auxquels je peux écrire aux parents, à la famille et à mes amis, me reliant ainsi à la partie amputée de moi-même.

Je dis que ma fringale de cette période est née dans mon estomac, au centre de moi-même, mais je ne saurai jamais vraiment d’où elle est venue. Je le comprimais, je lui donnais des coups de pied. C’était une douleur qui ne tuait pas, tout comme la nostalgie d’un proche qui est mort ».

─ Isabela Figueiredo, La Grosse

Car c’est dans les ruines que tous les trois vivent depuis que le mirage colonial s’est effondré : le mobilier ramené d’Afrique qu’envahissent les plantes tropicales, rend impossible toute régénération de l’existence pour les parents, et rapidement le père mourra. Maria Luísa, elle non plus, ne sera pas capable de reconstruire sa vie sur les ruines de ses premières expériences de femme; sur celles de sa séparation avec David, le grand amour charnel de sa vie, ou sur celles de son amitié avec Tony, la complice des années studieuses. Père, Mère et fille semblent tous les trois comme amputés d’une fonction vitale. Ils partagent en effet une totale incapacité à dépasser ce qui a été et qui n’est plus, c’est-à-dire à transformer du passé en souvenir, matériau qui sert si bien, pourtant, à tisser du présent. À ce titre la construction en miroir inversé des deux livres d’Isabela Figueiredo pose question. Le récit de fiction masque vraiment difficilement, ou ne cherche absolument pas à masquer, les éléments autobiographiques qui le constituent. Alors pourquoi ne pas avoir raconté cette seconde période, celle du retour et de la difficulté à se reconstruire du même point de vue du récit que celui du Carnet de mémoires coloniales? Peut-être justement parce qu’après le retour au Portugal ce ne sont finalement que des vies de fiction qu’ils auront tous les trois, des vies factices, suspendues et à jamais improbables.

Rappelle-toi, Maria Luísa, rappelle-toi.

La Grosse, Isabela Figueiredo

Toi aussi tu as été ça.

Quand la mère de Maria Luísa (Isabela ?) meurt, la narratrice organise et décrit une scène tout à fait symbolique. Elle rassemble dans une chambre qu’elle dénomme, Empire (!), tout le mobilier du passé qui ne peut avoir de place dans sa vie, une fois seule. Mais ce n’est pas pour le détruire, non, c’est pour le donner à ceux qui en voudront, lui offrir un futur. Car si elle ne peut pas vivre dans ce qui incarne tout ce qu’elle a eu tant de mal à rejeter, cette société coloniale à laquelle elle a dû malgré elle, collaborer, elle ne peut pas non plus le faire disparaître. Elle doit lui donner une place ici, au Portugal, seul endroit où il peut y en avoir une pour ces vestiges, seul endroit où il aurait dû y en avoir une pour eux trois, si le passé n’avait pas été si lourd et asphyxiant.

« Je garde quelques statues probablement sculptées par des noirs affamés en échange d’escudos d’outre-mer ou de méticals. Je songe, « rappelle-toi, Maria Luísa, rappelle-toi. Toi aussi tu as été ça ». Je garde quelques petites œuvres. Je garde ce qui peut être utile et ce qui me relie à ce qui s’est perdu, ce manque qui sera près de moi au moment où je retrouverai papa et maman et où nous pourrons enfin nous pardonner entre de doux baisers et de fortes étreintes. »

─ Isabela Figueiredo, La Grosse

Avec La Grosse, qu’il faut considérer comme le second volet d’un diptyque et donc découvrir en lisant ou relisant le Carnet de mémoires coloniales, Isabela Figueiredo éclaire d’une lumière crépusculaire un passé douloureux et encore peu raconté, l’histoire des retornadas. Une histoire complexe, celle de ceux qui ont participé, ici comme ailleurs en Europe, à la grande erreur collective de l’aventure coloniale, emportant dans leur échec une génération un peu oubliée, partagée entre la honte et l’amour de leurs parents.