[dropcap]L‘[/dropcap]endroit où l’on meurt a-t-il de l’importance ? C’est ce dont prend violemment conscience Mehmed le jour où une crise cardiaque le conduit aux confins de la mort dans un hôpital américain de Washington D.C. Il faut dire que Mehmed n’est pas américain mais y vit depuis qu’il y a émigré au milieu des années 1990, après la dislocation de la Yougoslavie et le siège de Sarajevo. D’ailleurs il ne s’appelle pas non plus Mehmed mais le personnel médical peut habile avec les consonances des Balkans s’autorise promptement cette petite simplification.

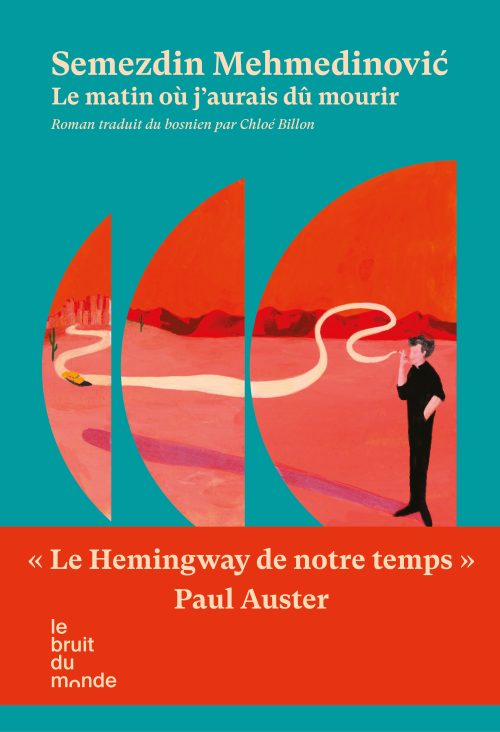

Inspirée de sa propre histoire, l’écrivain bosnien Semezdin Mehmedinović (dont nous devons aux nouvelles Éditions Le Bruit du monde le plaisir de cette belle première traduction en France), nous livre avec Le matin où j’aurais dû mourir, une réflexion sensible, émouvante et universelle sur ce qui reste de nos vies, de nos mémoires et des lieux symboliques de notre existence quand le temps s’emballe et s’apprête à nous avaler.

« La peur de mourir dans un monde étranger. Il y a eu la peur de vivre dans un monde étranger, mais cette peur n’est pas aussi menaçante et destructrice. Chacun vit avec sa propre peur de la mort, mais cette importante précision (« dans un monde étranger ») ajoute un malaise substantiel, métaphysique […]. Même dans la mort, il est important d’être chez soi. »

Semezdin Mehmedinović

Lorsque les médecins l’avertissent d’un potentiel effet de perte de mémoire de son traitement cardiaque, le premier réflexe de Sem, le vrai prénom de Mehmed utilisé par les siens, va être d’entreprendre un voyage, dans les déserts de l’ouest américain et les villes de leurs premières résidences, avec son fils désormais photographe professionnel mais qui n’avait qu’une douzaine d’années quand ils arrivèrent aux États-Unis. Pendant que Harun installe ses appareils, Sem pense, médite et surtout se souvient. Pour ne pas perdre les précieuses images du passé qui jaillissent et pour lesquelles la technique photographique est malheureusement impuissante à lui apporter de l’aide, il va lui aussi consigner par écrit ses propres instantanés dans un journal destiné à son fils.

C’est ce journal illustré que nous découvrons dans la seconde partie de l’ouvrage. Dans ces pages se répondent les moments père/fils magiques du présent et les flashbacks du passé, ces résurgences qui accourent avec empressement de l’endroit d’où l’on vient, de ce temps où nous étions ce que nous n’avons plus pu continuer à être. Images, odeurs, sonorités et lumières, chaque parcelle de présent trouve son écho dans les années d’avant. Présent et passé, tout est ici évanescent, fragile, en équilibre : les phrases prononcées ou pensées, le trait des dessins composés par le romancier/père, les paysages; comme si tout mouvement un peu trop brusque pouvait interrompre la magie de la réminiscence. Semezdin Mehmedinović ouvre également une réflexion sur le sens de la photographie et ce qui la distingue notamment du dessin. La photographie montre par essence ce qui n’existe plus, mais a été, alors que le dessin consigne une représentation, une forme d’irréalité, de possible.

« Cette dernière semaine, pendant notre voyage, j’ai écrit ce journal, qui n’a sans doute d’importance que pour moi. Et peut-être qu’il en aura pour toi, car il a été écrit pour un lecteur, pour toi. C’était important pour moi de cacher les quelques phrases que je voulais te dire ici dans une multitude d’autres. Tu n’auras pas de mal à les trouver. Si tu ne les trouves pas, ça voudra dire que tu ne l’auras pas lu. Et c’est toujours une possibilité, qui se présente pour chaque texte : qu’il ne soit pas lu. Les livres sont plus seuls que les gens. »

Semezdin Mehmedinović

Le dialogue n’est d’ailleurs pas toujours évident entre un père qui se sent toujours étranger et un fils qui voudrait parvenir à être d’ici mais qui garde accrochée à son jean la clé de leur dernier appartement à Sarajevo. Où peut se loger la nostalgie ? Quelles parcelles des pièces où nous avons vécu, quels recoins des villes où nous avons habité se souviennent encore de nous et sont en capacité de nous rendre notre jeunesse, nos amours où nos identités ?

Si ce questionnement, telle une plaie non cicatrisée, est particulièrement vif et douloureux pour les personnages du roman, les interrogations de Semezdin Mehmedinović, désormais de retour à Sarajevo, touchent également au propre de l’homme. Vivre c’est passer nos existences à nous souvenir, à convier dans nos présents les instantanés de nos vies antérieures et superposées. Pour les protagonistes, tout est ici cependant compliqué par la térébrante question du langage. Car vivre une partie de sa vie dans une langue et une seconde dans une autre rend le processus de la constitution de nos identités narratives éminemment plus complexe, plus dangereux.

C’est d’ailleurs une des difficultés que rencontre Sem quand, dans la dernière partie de l’ouvrage, il doit faire face à un nouveau défi mémoriel. Cette fois c’est la mémoire de Sanja, la mère d’Harun et la compagne de toute une vie, qui s’enraille suite à un AVC particulièrement invalidant. L’écrivain et Sanja s’engagent alors dans ce qui sera sans doute leur dernier ballet amoureux. Ou plutôt ce sont toutes les Sanja qui se sont succédé et que Sem voudrait convier pour le dernier acte, faire tenir ensemble. Mais comment tricoter en bosnien un texte qui raconterait un vécu présent américain et anglais avec des souvenirs aussi éloignés par le temps et la syntaxe ?

« Nous faisons souvent référence à notre âge, et nous sommes déjà complètement retombés en enfance. Je me sens plutôt paisible. Il suffit qu’elle lisse le col de ma chemise pour que, de ce simple geste, tout s’apaise dans l’univers. Le malheur nous a réduits à notre essence. Il ne reste plus rien de nous, à part l’amour. »

Semezdin Mehmedinović

On est souvent bouleversés à la lecture de ce texte, par cette quête impossible du passé et de soi, mais on est aussi comme les personnages, finalement heureux, sauvés par la tendresse et la justesse de la pensée qui transforment le tragique de ces destinées transcontinentales en des pages lumineuses et apaisées. Sem, Sanja et Harun savent mieux que quiconque que les vies s’échappent de nos mains comme du sable, mais ils nous disent que la meilleure façon d’y faire face est sans doute, les yeux plantés face à la beauté de ce monde, de le regarder avec calme et intensité se répandre.

[divider style= »dashed » top= »20″ bottom= »20″]

[one_half]

Le matin où j’aurais dû mourir de Semezdin Mehmedinović

traduit par Chloé Billon

Le Bruit du Monde, 7 avril 2022

[button color= »gray » size= »small » link= »https://lebruitdumonde.com/livre/26″ icon= » » target= »true » nofollow= »false »]Site web[/button][button color= »blue » size= »small » link= »https://www.facebook.com/lebruitdumonde » icon= » » target= »true » nofollow= »false »]Facebook[/button][button color= »pink » size= »small » link= »https://www.instagram.com/le_bruit_du_monde/?hl=fr » icon= » » target= »true » nofollow= »false »]Instagram[/button][button color= »green » size= »small » link= »https://twitter.com/BruitMonde » icon= » » target= »true » nofollow= »false »]Twitter[/button]

[/one_half][one_half_last]

[/one_half_last]

[divider style= »dashed » top= »20″ bottom= »20″]

Image bandeau crédit : Photo by Braden Burson on Unsplash