[mks_dropcap style= »letter » size= »75″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#008080″]D[/mks_dropcap]epuis ses débuts en littérature, Olivier Martinelli nous promène avec élégance et sensibilité entre autobiographie et fiction. Dans Quelqu’un à tuer, c’est son histoire familiale et celle de l’Espagne qui constituait la toile de fond d’un roman noir dépouillé, une cruelle descente aux enfers (voir chronique ici). Dans L’homme de miel (voir chronique ici), c’est son histoire très personnelle, son rapport complexe avec la maladie, son amour de la vie, qu’il célébrait dans un texte court et lumineux. Olivier Martinelli fait partie de ces auteurs qu’on suit, dont on attend les livres avec une fidélité et une affection rares.

[mks_dropcap style= »letter » size= »75″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#008080″]D[/mks_dropcap]epuis ses débuts en littérature, Olivier Martinelli nous promène avec élégance et sensibilité entre autobiographie et fiction. Dans Quelqu’un à tuer, c’est son histoire familiale et celle de l’Espagne qui constituait la toile de fond d’un roman noir dépouillé, une cruelle descente aux enfers (voir chronique ici). Dans L’homme de miel (voir chronique ici), c’est son histoire très personnelle, son rapport complexe avec la maladie, son amour de la vie, qu’il célébrait dans un texte court et lumineux. Olivier Martinelli fait partie de ces auteurs qu’on suit, dont on attend les livres avec une fidélité et une affection rares.

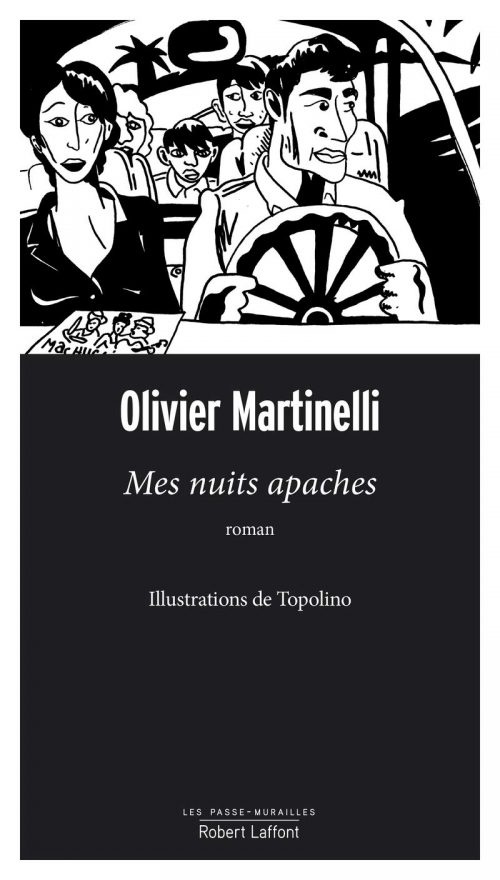

Avec Mes nuits apaches, il est encore une fois au rendez-vous, et répond à sa manière à la fois familière sur le fond et inattendue dans la forme aux espoirs de ses lecteurs. Sur la couverture, l’éditeur a précisé : « roman ». Et il s’agit bien d’un roman, voire d’un roman d’amour. Chez Addict-Culture, la musique tient une place cruciale. Dans la vie d’Olivier Martinelli aussi. C’est cet amour-là qu’il nous confie. D’emblée, les choses sont claires ; l’exergue le confesse : « Si vous avez ouvert ce livre, vous allez suivre les aventures d’un type un peu en marge, un peu paumé, qui va être sauvé par le rock’n’roll. Ce type, je vois un peu qui c’est. Il me ressemble drôlement. » De l’enfance à l’âge adulte, Olivier Martinelli raconte la vie d’un garçon, ses souvenirs d’enfance et d’adolescence, sa solitude, ses échecs, ses chutes et ses révélations.

Olivier Martinelli écrit simplement. Enfin, en apparence. Les phrases sont courtes, le vocabulaire sobre. C’est justement ce talent qui lui permet de nous émouvoir sans crier gare, avec un véritable savoir-faire. On le soupçonne volontiers de se mettre en chasse de tout ce qui n’est pas essentiel, les adjectifs superflus, les adverbes qui, selon certains, sont un aveu d’impuissance de l’écrivain, incapable de trouver le mot juste et contraint de recourir à l’adverbe pour exprimer ce qu’il veut… Avec Olivier Martinelli, ce danger-là est écarté. Ses mots visent juste, ses phrases sont ponctuées de façon expressive, son récit se déroule sur la page comme si l’auteur était là, devant nous, en train de nous raconter son histoire. Les pages consacrées à l’enfance, avec la mort du père lorsque le garçon a 10 ans, puis celle de la grand-mère adorée, sa mort brutale, un jour où ils rentrent tous les deux de l’église après avoir acheté la récompense du dimanche, la pochette surprise. La vieille dame s’effondre : « elle a basculé d’un coup, sans prévenir, sans émettre le moindre son. » (…) « Mon père avait gâché ma vie. Ma grand-mère venait de bousiller mes dimanches. » Du coup, le petit se retrouve seul avec sa mère et son frère : « Trois personnes, ça ne faisait pas une famille. »

La vie qui était simple jusqu’alors devient un combat solitaire, une recherche incessante. Le frère aîné, Fred, est un fou de musique. Qu’il en soit remercié… Il traverse sa période ska, Specials, Selecters, et le cadet commence avec lui à découvrir le plaisir du microsillon qu’on pose sur la platine. Mais quand Fred obtient son bac, tout s’arrête brutalement. Fred s’en va à l’école normale près de Bordeaux, bien loin du village ariégeois où vit la famille. Tout bascule : la mère déprime, le garçon s’abîme dans la solitude, animé de crises de rage impressionnantes. Ses amis Henri et Barbara n’y peuvent pas grand-chose… Le garçon fait des bêtises (de petites bêtises), rentre à la maison entouré par deux gendarmes. Sa mère se mure dans son chagrin, et pour couronner le tout, Fred est nommé en Nouvelle-Calédonie.

Avant de partir, il autorise enfin son frère à utiliser sa précieuse chaîne stéréo.

« Alors, c’était comme une expérience mystique. J’ai caressé son coffre en bois du bout des doigts avant de soulever le bras.

J’ai posé la pointe du diamant dans le microsillon et perçu le léger crépitement qui précédait la première chanson. »

Voilà, c’est le début de l’histoire d’amour. Et que celui qui n’a pas le souvenir de ce crépitement-là jette donc la première pierre, s’il ose. Jour après jour, le garçon découvre, passe d’Elvis Presley aux Talking Heads. Il a 14 ans, il est amoureux de Barbara, il danse avec elle à la fête du village. La chanson, c’est Hotel California. « Un bal sans Hotel California, c’était pas envisageable dans ces années-là. » Premier baiser, retour à la maison, les Smiths sur la platine. Noël : Fred rentre à la maison passer les fêtes de fin d’année, et offre une batterie à son cadet : « A présent, j’étais armé. Il ne pouvait plus rien m’arriver. » Il faut quitter le village : là-bas, la batterie ne plaît pas aux voisins. Là-bas, on étouffe. Partir, fuguer, revenir. Repartir, à Paris, cette fois, avec sa mère. Il nous aura fallu attendre la page 85 pour apprendre le prénom de notre héros : Jonas. Jonas passe ses soirées dans les concerts : il a déjà vu les Cramps trois fois. Cette fois, c’est la bonne : le voilà parti dans le train, avec Betty et Rocky, et surtout, avec les Cramps. La soirée inoubliable, initiatique, la soirée qui tue, et qui se termine avec Betty.

Vous découvrirez avec un plaisir infini la suite de l’itinéraire tortueux de Jonas, ses rencontres, sa vie qui avance, ses choix difficiles, ses errances et ses erreurs. Et du même coup, vous vous offrirez un formidable voyage en musique dans le siècle dernier, celui qui s’achève en l’an 2000. Pour Jonas, si la musique est toute la vie, elle est aussi au centre d’une culture qu’il absorbe avec avidité. Il écoute, il joue, il lit, il écrit : bref, il est en train de devenir l’auteur dont nous sommes en train de lire le dernier roman. On n’oubliera pas de mentionner les dessins de Topolino qui illustrent le livre : vigoureux, expressifs, ils accompagnent parfaitement le texte. Mes nuits apaches est passionnant, émouvant, un brin nostalgique, terriblement vivant et sensible. Bref, formidable.

Mes nuits apaches d’Olivier Martinelli, illustrations de Topolino, collection « Les passe-murailles », Robert Laffont