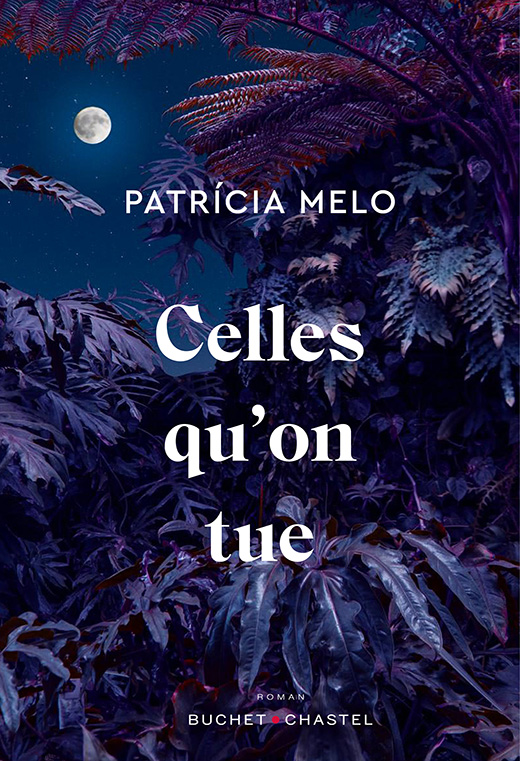

Un texte qui foudroie et qui provoque de fortes secousses : avec Celles qu’on tue, Patrícia Melo montre que les violences faites aux femmes ne sont ni sporadiques, ni insensées. Elles sont l’expression d’un fonctionnement bien ancré, celui dans lequel les hommes sont appelés à dominer. Une manifestation parmi d’autres du besoin de posséder, qui ne se limite pas à l’autre moitié de l’humanité : il s’étend à la terre, aux ressources, à la planète toute entière.

Le roman s’ouvre sur une gifle. Une déflagration pour cette jeune avocate de Sao Paulo, qui vivait jusqu’ici une belle idylle avec un homme « cultivé, bourré d’humour« , « courtois, respectueux« … n’en jetez plus. Il aura suffit d’une soirée arrosée, d’une cigarette fumée loin de lui et d’un rire nerveux pour donner « à son regard une lueur sauvage, celle de certains chiens avant l’attaque » – le coup est parti.

Elle ne réfléchit pas : elle sait qu’elle doit fuir sans attendre, sans se retourner sur les messages d’excuses – d’excuses, vraiment ? – qu’il ne manque pas de lui envoyer. Aucune disproportion dans son geste. Elle obéit à son instinct, une alarme qui lui vient de l’enfance, de sa une mère tuée par la violence du père.

« Je devais reconnaitre que mon esprit tournait en boucle ces derniers jours et c’était exaspérant. De la gifle à la gifle. En réalité, une claque en plein visage a le même effet qu’un projectile expansif. Hormis d’évidentes différences, elle provoque sous un aspect immatériel un effet similaire à ce que la balle dum-dum produit dans votre chair : au lieu de transpercer le corps, toute cette énergie destructrice explose en vous, amplifiant la blessure. Une grande partie de la personne giflée meurt dans la balle. D’un point de vue psychique ».

─ Patrícia Melo, Celles qu’on tue

Direction la région la plus éloignée des mégalopoles du sud du pays : l’Acre, un petit État aux confins du Brésil, aux frontières de la Bolivie et du Pérou. Longtemps terra incognita, jusqu’à l’avènement du caoutchouc, qui fit de cette région une terre de convoitise, sur laquelle quelques familles vont prendre le pouvoir au détriment des indigènes (terme revendiqué par les peuples autochtones eux-mêmes). Le cabinet qui l’emploie ayant décidé de suivre les affaires de féminicides dans le pays, la voilà rapidement plongée dans un procès qui secoue la région. Txupira, une adolescente du village des Kuratawa, torturée à mort par trois jeunes hommes bien nés. Commence alors une enquête qui renversera tout sur son passage…

Peu importe qui vous êtes.

Celles qu’on tue, Patrícia Melo

Peu importe votre classe sociale.

Peu importe votre profession.

Être une femme est dangereux.

Quelques pages viennent parfois se glisser dans le récit, par ailleurs extrêmement fluide. Quelques lignes à peine pour raconter le meurtre de femmes, tuées par un conjoint, un père, un beau-frère. Un proche, toujours. Des « brèves » à l’image de ce que sont ces crimes pour le monde, c’est-à-dire pas grand chose. Des images qui coupent le souffle, souvent, mais ne brisent pas l’élan. Bien au contraire, elles renforcent la sensation d’urgence. Plus encore, elles rassemblent ce qui était dispersé : une compilation permettant au féminicide d’être caractérisé.

L’autrice démontre, s’il en était encore besoin, que ce que l’on appelle « faits divers » n’en sont pas; que derrière des événements épars, il est une mécanique collective, terriblement bien rodée, d’autant plus prégnante qu’elle est parfois inconsciente dans des esprits contaminés. La « matière » récoltée par l’autrice montre à quel point le phénomène n’est pas réservé à quelques extrêmes perversités. Le grand point fort du roman est probablement cette exploration du processus de domination, insupportable mélange de séduction et de coercition.

« – Nos crimes seraient donc différents des crimes de chez toi ?

Pas quand il s’agit de tuer des femmes. Ou plus exactement : pas si l’on considère la souffrance infligée aux femmes avant l’exécution. Ou les instruments utilisés par les assassins. De ces points de vue-là, l’anéantissement des femmes dans l’Acre n’est pas différent de l’anéantissement des femmes dans le reste du Brésil ».

─ Patrícia Melo, Celles qu’on tue

C’est dans ce contexte mortifère que l’autrice fait évoluer son personnage – une narratrice dont on ne connaît d’ailleurs pas le prénom. Pourra-t-elle reprendre le contrôle de sa vie ? À mesure qu’elle s’imprègne de l’ampleur de la violence faite aux femmes, elle déroule le fil de sa propre histoire familiale. Le soutien de Carla, la procureure mordante, ne sera pas de trop pour supporter les cauchemars. Tout comme les plantes hallucinogènes auxquelles l’initie Marcos, une jeune métis qui connaît la puissance de la flore utilisée par les peuples autochtones.

S’ouvre alors l’autre grand volet du roman : la défense de l’environnement. Au contact des indigènes, le personnage découvre une société dont elle comprend la vulnérabilité. Les combats se doublent – à moins qu’ils ne se rejoignent, puisqu’il s’agit, dans un même mouvement, de lutter contre une domination inique et mortifère.

Le texte, déjà captivant, prend alors une dimension fiévreuse, à la fois organique et onirique. A mesure qu’elle se reconnecte au vivant, la jeune femme panse ses plaies et se rapproche de la vérité…

Décidément le roman secoue ; mais tel un séisme à revers, il monte en puissance tout du long, jouant davantage sur les sensations que sur les émotions. Un roman comme un long cri à l’unisson et à gorge déployée, mais surtout un plaidoyer pour une autre manière de considérer la Terre et l’humanité.