Pierre-François Moreau vient de publier Après Gerda aux éditions du Sonneur (voir chronique ici). Déjà l’année dernière, j’avais été intriguée par le parcours de l’auteur de La Soif, roman noir aussi singulier que son auteur paru à la Manufacture de livres. Avec La Soif, il transgressait allègrement les codes du roman noir avec un récit à huit voix. Avec Après Gerda, il choisit de se glisser dans la peau d’un des deux protagonistes, Robert Capa, et de reconstruire l’histoire d’amour, de guerre et de mort entre Robert Capa et sa compagne Gerda Taro. Intriguée par ses choix, je lui ai demandé de se prêter à l’exercice de l’interview en roue libre. Merci à lui d’avoir joué le jeu.

Comment pourrais-tu décrire ton itinéraire vers l’écriture de romans ?

J’ai toujours envisagé l’écriture comme un métier et, d’une certaine façon, il s’est imposé. La première fois que j’aie eu l’intention d’écrire un roman, c’est à la fin des années 70, après la publication de mes premières nouvelles en 1978, aux éditions Kesselring qui publiaient surtout de la science-fiction. L’éditeur m’a proposé d’écrire un roman et j’ai commencé. Trois mois plus tard, il a fermé… À cette période, le supplément du samedi de Libération publiait des petites nouvelles, des chroniques du temps. J’en ai envoyé trois. Une semaine plus tard, j’ai appris que le journal s’arrêtait. Pour un changement de formule… Je me suis dit que j’avais la poisse, mais au mois de mai 81, un ami m’appelle et m’apprend qu’il vient de me lire… dans Libé. Jean-Luc Hennig avait laissé quelques textes à Martine Aurousseau, qui lui succédait sur ses pages. Elle a passé les trois et elle m’a présenté à Jean-Pierre Cerquant, le chef de service. Il avait besoin de pigistes pour écrire des portraits de « people » ; j’ai fait : Nico, Henri Salvador, Edouard Limonov, Hanna Schygulla, Nina Simone… Je téléphonais à Serge Gainsbourg… J’avais 25 ans, plutôt excitant comme début. Et j’ai été repéré par le magazine Actuel qui m’a proposé de partir faire un reportage sur le rock en Italie. J’ai plongé dans l’aventure de la presse…

La fiction est passée un peu à l’arrière-plan.

Forcément, mais, à cette même époque, on a créé un journal, Acte gratuit, avec un groupe de gens dont l’écrivain Thierry Marignac et un ami photographe très doué, Serge Van Poucke. On publiait des textes d’auteurs, des nouvelles, des illustrations, des photos ; on se débrouillait en bricolant des pubs pour des boutiques, des restaurants. Ça finançait le journal, qui était gratuit, on gagnait un peu d’argent, des invitations, et on se faisait repérer. On était parmi les premiers à faire ça. Parallèlement, j’ai publié des nouvelles et écrit quelques chansons pour des groupes.

Au début des années 90, j’ai commencé à travailler comme scénariste, pour la télévision et sur des projets de cinéma, j’étais en même temps chroniqueur d’art pour plusieurs revues et magazines, une place enviable… Et puis, chroniqueur littéraire. Mon premier recueil de nouvelles, Jean-Paul Rocher me l’a proposé, après la publication de plusieurs de mes textes dans des livres d’artistes. Et il a publié mon premier roman Les Mal Passés, en 2001 : une chronique d’enfance en différents tableaux. Ça se passe à Alger, à Fréjus et à Paris, entre 1958 et 1962. Un peu après, j’ai réalisé un documentaire de création en Sicile sur l’univers de l’écrivain Andrea Camilleri, et Vigàta, sa ville qui n’existe pas, ça a été en sélection officielle au Cinéma du Réel, en 2004. Depuis, je travaille pour des producteurs, sur des scénarios de documentaires, quelquefois des fictions. Mais que ce soit pour Les Mal Passés, La Soif ou pour Après Gerda, ce sont toujours les éditeurs qui sont venus vers moi.

La Soif était un roman noir. As-tu un tropisme en ce sens ?

La Soif était un roman noir. As-tu un tropisme en ce sens ?

J’ai écrit des nouvelles noires, des pièces pour « Les Maîtres du mystère » sur France Inter, et pour des séries, seul ou avec d’autres auteurs, j’ai même fait un ou deux romans photos dans le même registre.

La Soif est un roman très atypique, qui ne respecte pas forcément les fameux codes du roman noir.

J’aime l’idée d’avoir des points de vue multiples. J’ai écrit un roman à la fin des années 90, à quatre personnages, à quatre voix. Dans La Soif, je voulais pousser le principe plus loin, avec huit personnages. Le prochain qui paraîtra à la Manufacture de livres, en janvier, est aussi une histoire de destins croisés. Une histoire d’amour improbable entre un scénariste maniaco-dépressif et une prostituée nigériane…

Revenons à « Après Gerda ». Pourquoi as-tu décidé de faire un roman à la première personne de l’histoire du photographe de guerre Robert Capa et de sa compagne Gerda Taro ?

Parce que je l’ai envisagé comme une confession que Capa se fait à lui-même. Capa se remémore les différents moments de l’année 1936-37 qu’il a passés avec Gerda. Il est à New York, où il prépare un album d’hommage avec leurs reportages.

À l’origine, il ne s’agissait pas d’un roman, mais d’un projet de film. J’avais lu le livre de François Maspéro sur Gerda Taro (L’ombre d’une photographe, Gerda Taro, Le Seuil) et j’étais dans le bureau d’un producteur que je ne connaissais pas, mais qui avait fait un film sur un photographe de guerre. J’ai pensé à lui parler de Gerda Taro, et il m’a répondu qu’il avait cette idée dans la tête, il voulait vraiment faire un film sur Gerda. Et, très vite, il m’a proposé de travailler sur la documentation, d’écrire un résumé de 40 pages, puis enfin le scénario. Ça a pris presque un an. Pour des raisons diverses, le projet ne s’est pas concrétisé.

Encore plus en amont, d’où te venait ton intérêt pour Gerda Taro et Robert Capa ?

Encore plus en amont, d’où te venait ton intérêt pour Gerda Taro et Robert Capa ?

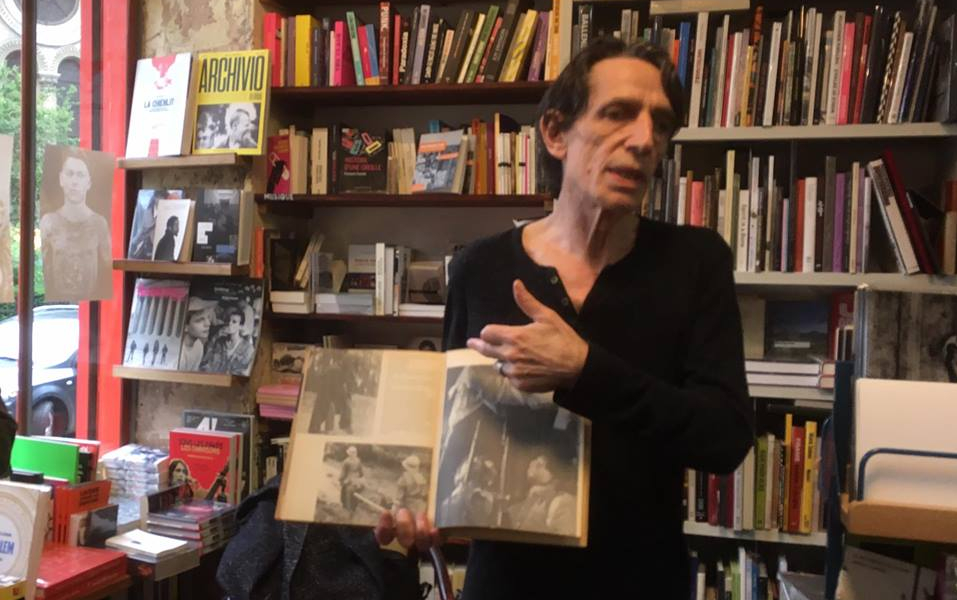

Ce projet rejoignait au moins une aventure, celle de la presse que j’ai vécue dans un contexte différent, mais ça crée des affinités. Après l’abandon du projet de film, j’avais bien l’intention de faire quelque chose de ces recherches sur Gerda. Un film documentaire ?… Oui enfin, je savais qu’écrire, au moins, ne dépendrait que de moi. J’ai décidé de le repenser autour de leur relation sentimentale… De faire la chronique de cette relation. Donc, dans un roman. C’est venu naturellement. J’ai eu l’intuition que Death in the Making, ce livre d’hommage à Gerda Taro que Robert Capa fait à New York à l’automne 1937, pouvait servir de cadre. C’est un moment de suspension, de remémoration, de deuil… Je n’avais jamais vu ce livre, et je m’en suis procuré un exemplaire. En l’ouvrant, j’ai été déçu. Je n’ai pas vu grand-chose, mais petit à petit, j’ai recomposé le contexte de leur relation pour chacun des reportages, le hors champ sentimental, si on veut… Et j’ai cherché ce que les photos pouvaient en dire. Comme une double lecture. Repérer çà et là des signes de cette chronique sentimentale, avec ses ruptures et ses réconciliations. Implicitement, Capa choisit des reportages qui évoquent la guerre, ce sont des images de guerre, mais il y a un récit de leur relation, là où ils en étaient à ce moment-là entre eux, et j’ai compris que ce fil pouvait structurer le roman. Ça donne une sorte d’effet miroir. Espejo veut dire miroir en espagnol, c’est aussi le nom de l’endroit où a été prise la fameuse photo du Milicien tombant… Les différentes biographies ne signalent pas, ou à peine, l’épisode de New York, qui ne dure que quelques semaines au cours desquelles se situe le roman.

Le récit se fait autour de plusieurs rendez-vous que Capa a effectivement eus, et de déambulations, de conversations, là, c’est la part romanesque. Capa confesse son désir obstiné d’avoir voulu être avec Gerda, et ses manœuvres professionnelles pour y parvenir, et aussi son désir à elle, qui n’est pas toujours celui d’être avec lui. Selon les dates, les publications, et le fait qu’ils soient ensemble ou séparés, on peut repérer la volonté d’émancipation de Gerda. Celle de devenir une photoreporter, et une femme libre…

Cette liberté que tu as prise, c’est ce qui fait de ton livre un roman…

Je me suis fié à la documentation pour ce qui concerne leur vie, notamment un qui relate l’accident qui a coûté la vie à Gerda, écrit par Ted, un témoin. Mais ce passé, Capa l’évoque dans une balade new-yorkaise, d’abord un peu ahurie, qui est une fiction, mais je m’appuie sur quelques situations avérées.

Le travail sur le contexte, les lieux et les personnes donne une grande richesse au roman. J’imagine que ce travail a dû constituer un vrai plaisir ?

Ce que je trouvais fertile avec le contexte new-yorkais, c’était d’être dans le décor d’une ville en paix avec un personnage traversé par des obsessions de guerre, la douleur, tout ce ressentiment que Capa a eu, forcément. Cette alternance accentue l’émotion de ce premier voyage dans une ville comme New York, un voyage qu’ils s’étaient promis de faire avec Gerda. Et il y a quelques personnages autour de Capa : Kertesz, Jay Allen qui a écrit la préface de Death in the Making, l’éditeur Covici, Léon Daniel, son agent, sa mère, son frère, et d’autres…

Et puis il y a Hemingway, que tu montres comme un opportuniste ! On sent que tu t’es fait plaisir, là !

Oui, très retors, malin, mais il se montre plutôt généreux à l’égard de Capa…

Et la décision d’écrire à la première personne, comment est-elle venue ?

La chose importante pour moi, c’était la part de confession intime. L’utilisation de la première personne s’est imposée. C’était cohérent avec les circonstances de la prise de vue du Milicien tombant, qui a connu plusieurs versions, et dont on sait maintenant qu’il s’agit d’une mise en scène. Pour moi, c’est le Milicien lui-même qui en est l’initiateur. Et les circonstances : l’interdiction de photographier les lignes de front, et en même temps la pression du journal qui l’employait et réclamait des photos de guerre. Je perçois cet aspect plutôt touchant et adolescent de Capa, il a 23 ans, il débute et essaie de sortir du rang, de se distinguer comme photographe au milieu de la concurrence, et de chercher à susciter l’admiration de Gerda.

Effectivement, c’est très touchant : on a la sensation que l’histoire amoureuse avec Gerda est presque plus importante que ce qu’il va accomplir en Espagne.

Effectivement, c’est très touchant : on a la sensation que l’histoire amoureuse avec Gerda est presque plus importante que ce qu’il va accomplir en Espagne.

Pour moi, à ce moment-là, les deux sont complètement liés. Je crois vraiment que c’est par sentiment pour elle qu’il n’hésite pas à se mettre en première ligne, avec des brigadistes commandés par un écrivain, hongrois comme lui, à la bataille de l’Université, en novembre 1936. Sur ces photos du siège de Madrid, qui sont dans Death in the Making, il est avec eux, vraiment. Il sait que Gerda va voir les photos dans le journal, qu’elle sera impressionnée et, peut-être, qu’elle changera d’avis concernant leur séparation. Ces photos sont très humaines. Pour moi, Capa est un sentimental, habillé en reporter de guerre… On peut voir ces photos-là de l’Université de Madrid aussi comme des lettres d’amour à Gerda !

Ce qui m’a vraiment émue, c’est la multiplicité des approches. L’approche historique et politique bien sûr, le côté sentimental, mais aussi les questions liées à la photographie, que tu abordes par le biais des gestes et aussi de la technique.

Comme journaliste, j’ai travaillé avec des reporters de guerre. Dans les années 80, on n’était pas si loin des techniques des années Robert Capa ! C’est vrai, la photo m’intéresse, j’ai fait de la chronique photo pour des revues et des magazines.

Gerda Taro a été une des premières femmes à faire ce métier de reporter de guerre.

À l’époque, c’est rare. Le métier de reporter de guerre était en train de s’inventer. Il y a l’Italienne Tina Modotti, qui est partie au Mexique. Ou l’Américaine Lee Miller… Capa s‘est d’ailleurs servi de l’argument du « regard de femme » sur les événements en Espagne pour convaincre le journal d’engager Gerda Taro. Avant ça, le matériel ne convenait pas vraiment. C’est l’évolution technique qui a permis à ce métier se développer. Mais il reste toujours très dangereux. Encore tout récemment à Gaza, deux photographes palestiniens, ainsi qu’une femme photographe, ont été abattus par l’armée israélienne.

J’ai eu l’impression que tu t’es intéressé davantage à la relation entre Gerda et Robert qu’à Gerda elle-même ?

Je ne cherchais pas à écrire une biographie de Gerda. Une relation sentimentale avec ses rebondissements, c’est une bonne matière pour un roman. Je voulais l’écrire de son point de vue à lui, mais sans concession, avec les contradictions, les manœuvres de séduction… Capa a dit : « Les photos sont là, il n’y a qu’à les prendre. » J’ai essayé de passer celles de son livre au révélateur, sentir ce qu’elles disaient de cette relation sentimentale. La préface, les légendes des images ne disaient rien de ça. Ce sont les images qui provoquent cet effet de narration. Et ce que je savais du contexte m’a aidé à le sentir, sinon à le révéler !

Y a-t-il un dogme autour de cette histoire, et de Gerda en particulier ?

Après la Seconde Guerre mondiale, Gerda Taro est devenue une héroïne de l’Allemagne de l’Est… On peut dire, bien que n’ayant jamais été inscrite au parti communiste, qu’elle en a été membre à titre posthume. La mère de George, son premier fiancé de Leipzig, a été nommée présidente de l’Union des femmes et a cherché à valoriser le patrimoine des héroïnes du Peuple. Elle a fait écrire une série par la télévision sur la vie de Gerda, dans les années 60. Après la lecture du script, son fils a dit : « Je ne savais pas que ma mère avait autant d’imagination… » En tout cas, en 1939, Capa a fait libérer George qui comme médecin brigadiste s’était retrouvé après la défaite des Républicains dans un camp d’internement en France. Il y est parvenu.

C’est un livre dans lequel on circule, on bouge beaucoup, géographiquement, sentimentalement aussi.

Ce que j’avais envie de faire, c’était un texte dense, plutôt court, où les souvenirs se bousculent. Une libraire qui a lu le roman m’a dit : « Je l’ai commencé le matin, et je ne l’ai pas lâché de la journée, malgré les enfants qui me réclamaient de leur faire à manger. » Mon désir d’écrire doit se retrouver là, dans le désir des lecteurs, c’est le travail de l’écrivain.

Est-ce que c’est en train de devenir important pour toi, le fait de savoir qu’un autre roman va sortir en 2019, et que d’autres vont suivre ?

Oui, bien sûr. L’écriture a toujours été mon activité professionnelle, ça m’a permis de gagner ma vie, sans forcément faire une carrière littéraire. Peut-être que c’est maintenant, en tout cas c’est maintenant que ça se révèle.

Retrouvez la chronique de Après Gerda ici

Pierre-François Moreau dédicacera son livre le samedi 30 juin de 15:00 à 19:00 à la Galerie Corinne Bonnet (Cité industrielle – 63 rue Daguerre – 75014 Paris).