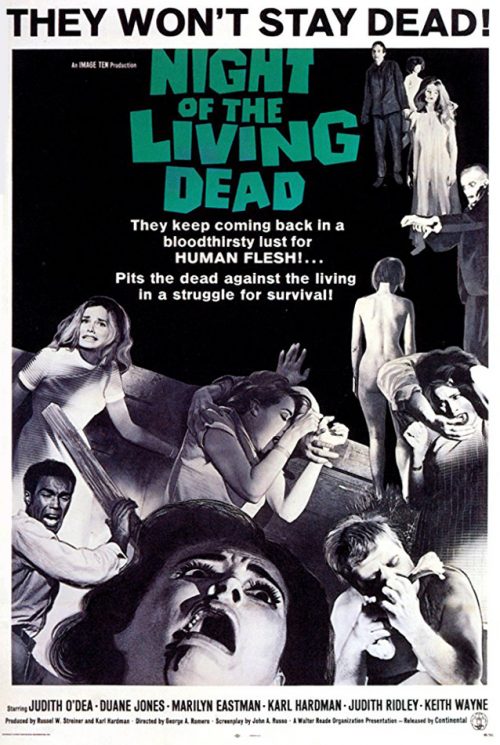

Il aura fallu attendre le passage de La Nuit des Morts-Vivants de George A. Romero dans les salles françaises pour qu’il démarre son ascension, partant du fond de la plus basse des cases des critiques américains, celle de nanar d’exploitation, jusqu’à la plus haute de toutes, mais bien des années plus tard, celle de film culte.

Sorti en 1968 aux USA, Night of the Living Dead se fit étriller dans son pays, taxé de film amateur et mal réalisé… Il faut dire qu’à la fin des années 60, les films d’horreur étaient majoritairement fabriqués pour un public jeune voire très jeune, sans véritable enjeu esthétique, dans le seul but de faire du ticket à pas cher.

Sorti en 1968 aux USA, Night of the Living Dead se fit étriller dans son pays, taxé de film amateur et mal réalisé… Il faut dire qu’à la fin des années 60, les films d’horreur étaient majoritairement fabriqués pour un public jeune voire très jeune, sans véritable enjeu esthétique, dans le seul but de faire du ticket à pas cher.

George Romero et ses amis s’étaient lancés dans l’écriture d’un scénario (très inspiré de Je Suis une Légende de Richard Matheson) qu’ils voulaient réaliser et produire eux-mêmes avec un mini-budget d’une petite centaine de milliers de dollars. Décision d’en faire un film d’horreur, de tourner en noir et blanc à l’aide de bonnes volontés professionnelles pour ce qui concerne la technique, et de faire le meilleur film du genre fut prise.

La première audace, celle qui fit vraiment la différence, fut l’attribution du premier rôle à Duane Jones, afro-américain. Il incarne Ben, jeune homme courageux, volontaire, organisé, qui prend en charge le destin d’un groupe de rescapés réfugiés dans une petite maison assaillie par des morts-vivants.

Romero s’est toujours défendu d’avoir voulu imposer une dimension sociétale à son film, en expliquant qu’il n’avait pas écrit le personnage de Ben spécifiquement pour un homme noir, pourtant il est évident que le choix de lui donner ce rôle de leader d’un groupe de survivants a été primordial dans la lecture de cette histoire de course contre la mort. Jusque-là, les afro-américains étaient cantonnés à des rôles secondaires, discrets ou drôles ou qui mouraient dans les premiers instants du film, jamais dans ceux des héros.

Face à lui, la représentation forte de l’opposition blanche de Harry Cooper (Karl Hardman), qui refuse de faire passer l’intérêt du groupe avant celui de sa famille et surtout de suivre les consignes, pourtant avisées, de l’homme de couleur. Cette inhabilité à raisonner les met tous en danger, transformant l’abri en piège. Les humains deviennent aussi dangereux que les morts.

Les morts-vivants sont des hommes et des femmes qui errent sans expression, le visage blafard, se déplaçant lentement, inexorablement attirés par les vivants, à la recherche de chair humaine à manger. Car la dimension horrifique n’est pas anecdotique du tout, les festins d’organes de victimes ont été filmés en plans serrés et en gros plans, dans des décadrages un peu fous, accentuant l’effet réaliste de ce film tourné majoritairement caméra à l’épaule.

En imposant la naïveté d’une prise de vue de boyaux sanglants dans lesquels croquent à pleines dents les comédiens grimés, même des enfants, le choc fonctionne et l’image reste. Le spectateur est au plus près de la voracité de ces monstres qui ne sont rien d’autre que nous-mêmes, atteints d’un mal inexpliqué qui les a animés pour les transformer en dévoreurs fatalement contagieux par simple morsure.

Là aussi, Romero sort des sentiers battus, et impose son propre mythe. Sans plus d’explication. Finie la magie, finis les folklores vaudous, des Tourneur et Halperin, ici les morts sont revenus, point barre. Le fléau absolu. La mort vainc la vie.

Une simplicité qui traduit encore une fois la vision lucide de Romero sur la société américaine contemporaine, celle de la ségrégation, des émeutes raciales, des assassinats froids de figures humanistes et de cette sale guerre du Vietnam. Ce monde où la mort semble avoir plus de place que l’espoir de l’humanité.

Pour preuve, la fin du film : Ben, dernier survivant, se pense libéré par des secours policiers, mais en regardant vers l’extérieur (vers la liberté et la vie), tombe alors sous les balles d’un homme blanc qui ne l’a pas distingué des zombies. « Good Shot » félicite le chasseur… Mais sa seule mort n’est pas l’épilogue. Les photos façon archive se succèdent sur fond de voix d’hommes, de radio policière et de chiens énervés. Le corps de celui qui s’est battu comme un lion pour sortir de cette maison en vie est aux pieds de ses assassins, des hommes en uniforme ou non, mais crochets de boucher en main, qui documentent leur prise jetée au bûcher avec les autres zombies. Conclusion cynique s’il en est. Si plausible et lucide.

Cette date de sortie française est d’une importance rare. La Nuit des Morts-Vivants a mis presque deux ans avant de faire son chemin vers nos écrans, mais c’est bien la reconnaissance qu’il y a trouvé. Les Cahiers du Cinéma, par la plume de Serge Daney, adoubèrent Romero réalisateur d’un film noir et subversif et ouvrirent la longue voie du retour en grâce du premier film de zombies réalisé par George A. Romero.

51 ans plus tard, le plus reconnu de tous.