[mks_dropcap style= »letter » size= »52″ bg_color= »#ffffff » txt_color= »#000000″]T[/mks_dropcap]hierry Marignac a à son actif de nombreuses traductions de l’anglais / américain, de Jim Thompson à Jerry Stahl en passant par Ken Bruen et Elmore Leonard. Également traducteur du russe, il a travaillé sur des textes de Dostoïevski, traduit Vladimir Kozlov et les poètes Essenine, Tchoudakov et Medvedeva. Son approche de la traduction est singulière : pour lui, c’est un passeport pour le monde, une aventure permanente, un véritable engagement.

Interview ou auto-portrait, le texte qui va suivre balance entre les deux, tout comme Thierry Marignac balance entre écriture et traduction, anglais et russe, poésie et roman. Voilà le portrait d’un gentleman-traducteur, d’un aventurier du langage, d’un voyageur amoureux. Un portrait qui ressemble comme deux gouttes d’eau au parcours d’un héros romanesque…

« Curieusement, mes débuts en traduction sont liés à la publication de mon premier roman, Fasciste. C’est Olivier Cohen, aujourd’hui aux éditions de l’Olivier, qui l’avait publié en 1988. A l’époque, tout son appareil de presse était constitué par Libération, etc. Il a donc pris le parti de publier Fasciste, et puis il a eu peur. Je me rappelle Fajardie venant me voir et me demandant si j’en étais. Réponse : « Si on te le demande, tu diras que tu ne sais pas. » A partir de là, ils se sont carrément mis à saboter le bouquin, surtout en termes de presse. Mais j’avais des contacts chez Pocket, chez qui j’étais lecteur, et j’ai quand même réussi à faire sortir Fasciste en Pocket un an plus tard.

Mais un auteur, c’est un pigiste : quand on n’a plus envie de le voir, on lui dit « Au revoir. » Je me suis retrouvé le bec dans l’eau, plus publié. Black out total dans la presse de gauche, mais des articles dans le Figaro, Valeurs actuelles... Gros chantage : « si tu parles à la presse de droite, on ne te donnera plus rien. » Mais ils ne me donnaient rien de toute façon ! Moi, j’ai pris ce qu’on me donnait. Les journalistes et les lecteurs qui vont acheter mon bouquin, je ne leur demande pas leur carte du parti. Donc ça s’est mal passé.

A l’époque, je lisais des romans américains pour Pocket. J’allais souvent à New York, et je me suis spécialisé dans les traductions d’argot. J’ai pris toutes celles dont personne ne voulait. Je faisais cinq traductions par an… C’est comme ça que je suis devenu traducteur. Au bout d’un moment, ça me permettait de passer la moitié de l’année à New York. En plus, je rapportais des bouquins, on les prenait ou pas, et si on les prenait, c’était moi qui traduisais. Et j’aimais beaucoup ça, surtout quand il s’agissait d’auteurs que je découvrais moi-même. En fait j’ai fait le plus dur au début, notamment avec Bruce Benderson, dont j’ai traduit cinq ou six romans. En particulier Toxico, qui était un montage de plusieurs argots irlandais, portoricain, gay… plus le beau style de Benderson.

C’était une époque formidable pour ça : je signais mon contrat, j’empochais mon chèque et je filais travailler où je voulais. C’était grisant.

L’accès à la traduction était plus facile à l’époque, sans doute ?

Oui, il y a des diplômes maintenant, des DESS de traduction littéraire. Moi qui ai appris sur le tas, ça me fait mourir de rire. Il m’était même venu à l’idée, à un moment, de monter une sorte d’atelier de traduction à partir de mes titres, avec mes trucs et mes techniques. Mais c’est juste un fantasme… Et puis je ne travaillais pas comme ça, j’avais une vraie démarche active envers la littérature et c’était une véritable aventure.

Qu’est-ce que tu adores dans la traduction ?

A l’origine, je suis auteur. La matière première de l’auteur, c’est le langage. Or la traduction est un travail sur le langage. Ce n’est pas un exercice d’anglais ou de russe, mais un exercice de français. En traduction, il faut sans cesse s’adapter à toutes sortes de styles. Par exemple, la première fois que j’ai traduit un livre de femme, j’oubliais toujours les « e » à la fin des participes passés. La traduction m’a donné une souplesse extraordinaire pour écrire moi-même. Quand on traduit une lesbienne du Lower East Side, un rasta de Brooklyn, un ancien taulard trafiquant de marijuana, on acquiert un métier incroyable. Quand on écrit soi-même, on a tous ses petits muscles qui sont bien entraînés. Et puis je crois que j’ai le vice de l’édition et de la traduction, c’est un jeu que j’aime et qui m’intéresse. Pour Benderson, que j’ai littéralement amené en France à l’origine, il a fallu à la fois inventer la façon de le vendre à la France et la façon de le traduire. Après, quand j’ai publié des romans, ils n’avaient rien à voir avec ce que je traduisais, ce qui étonnait tout le monde. Mais la traduction m’avait permis d’accumuler un bagage fabuleux. Pendant 15 ans, j’ai vécu de ça.

Tu as fréquenté d’autres traducteurs ?

Non, pas vraiment, j’étais un peu dans ma bulle. Alors bien sûr, en tant que directeur de collection, je les faisais travailler, mais je ne les fréquentais pas vraiment. A part quelques personnages, je les trouvais plutôt ennuyeux… Je me souviens d’une réunion de traducteurs à laquelle quelqu’un m’avait traîné : je pleurais d’ennui, ça parlait de décompte de signes, etc. Je suis parti en courant. En plus, les traducteurs n’aiment pas que les auteurs traduisent. C’est typiquement français, cette attitude. Aux Etats-Unis, c’est pourtant monnaie courante. N’importe quel traducteur apporte sa main, pas seulement ceux qui sont aussi romanciers. Je me rappelle le début d’un roman de Jim Thompson, qui avait été traduit par un autre traducteur. J’ai repris la traduction, le premier chapitre traduit par lui et par moi, c’était le jour et la nuit. En plus, la plupart des traducteurs sont des profs, et je suis allergique aux profs.

Bruce Benderson, le fantôme de Times Square

Comment as-tu rencontré le texte, puis l’homme Bruce Benderson ?

Un éditeur de ma connaissance avait reçu le premier recueil de nouvelles de Benderson, New York Rage, qui était écrit dans un argot vraiment spécifique et pas facile à traduire. Le traducteur qui lui avait transmis ne voulait pas le faire, il était pris ailleurs. L’éditeur me l’a donc proposé, je l’ai lu et j’ai accepté. Ce recueil a paru aux éditions l’Incertain, puis est ressorti chez Rivages. C’était un tour de force à traduire, personne n’en voulait. C’était le langage de la cocaïne, un texte en zig-zag qui rappelait les effets de la cocaïne et du crack, ça tournait autour de ces thèmes-là. Donc je l’ai fait, et comme je passais par New York à ce moment-là, j’y ai rencontré Bruce Benderson, qui m’a emmené dans les bouges de Times Square où il traînait. Un personnage très intéressant, qui m’a permis d’entendre la façon dont des gouapes à la Genet parlaient dans ces lieux-là, un mode d’expression pragmatique, avec un vocabulaire très limité, dont la poésie jouait sur les variations. C’était une sorte d’étude ethnologique et linguistique. Du coup, je me suis bien débrouillé pour cette traduction, ce qui a beaucoup impressionné Benderson par la suite. Et nous sommes devenus copains.

Il est traducteur du français, lui aussi.

Oui, il a traduit Sollers et Guyotat. Quand il traduisait Guyotat, j’étais à New York et j’étais en train de traduire son Toxico, qui était particulièrement difficile à cause des multiples argots différents qu’il utilisait. On se téléphonait à peu près toutes les demi-heures parce qu’il avait des questions sur Guyotat, et moi des questions sur son texte à lui. De beaux souvenirs de traduction… Sur Guyotat, je lui expliquais des termes comme RIMA, par exemple : il adaptait tout le folklore algéro-parachutiste de Guyotat en une espèce de truc portoricain Marine. Parfois, il téléphonait et me disait : « Là, tu as traduit un peu faible, non ? »

Il était capable de déceler ça ?

Oui… Je lui répondais : « Tu me fais chier, c’est traduit ! » Et bien sûr, souvent, il avait raison. Parfois, j’étais en-deçà en termes de lyrisme. C’était un moment très drôle et très riche, un grand bonheur pour moi.

Ça se situait quand dans ta carrière de traducteur ?

J’avais déjà fait un certain nombre de choses, mais effectivement, j’ai fait les trucs les plus difficiles au début. Donc très vite, j’ai été aguerri, aussi bien dans le vocabulaire haut de gamme que dans les divers argots. Au bout d’un moment, comme je m’en sortais bien et que j’étais ponctuel, j’ai eu plus de boulot, ce qui était l’idée.

Et ton rôle d’éditeur pour Benderson ?

Je n’avais pas de légitimité, pas de diplôme d’anglais. Donc pour justifier ma position, je rapportais des textes, je donnais mon opinion. Dans ces cas-là, quand tu rapportes des textes suffisamment forts, dans lesquels tu crois vraiment, en général ça marche. Là, j’entamais ma collaboration avec Payot Rivages. J’ai parlé de Benderson à Guérif, car son premier éditeur était en voie de faire faillite. J’ai réussi à le convaincre que c’était une bonne idée, en utilisant des arguments assez marketing. Donc le premier Benderson à paraître chez Rivages, c’était Toxico.

Qui est sorti chez Rivages / Noir ?

Oui, effectivement. Ça faisait beaucoup rire Benderson d’ailleurs d’être publié dans une collection de polars et de romans noirs. Mais après tout, c’était quand même un univers de drogues, de meurtres.

Lequel des romans de Benderson a été le plus difficile à traduire ?

La dernière fiction que j’ai traduite, Autobiographie érotique, qui a obtenu le Prix de Flore. C’était l’histoire à peine romancée de son histoire à Budapest avec un jeune Roumain. C’était loin d’être son meilleur bouquin : il a été récompensé pour ce livre-là, mais en fait c’était pour le précédent, comme souvent ! Par rapport à l’originalité d’expression qu’il y avait dans New York Rage et dans Toxico, celui-ci était relativement banal, en termes d’écriture et d’histoire. Cette façon qu’ont les intellos d’Occident d’aller chercher des fiancé(e)s à l’est, les turpitudes que ça implique, je n’adhérais pas forcément… Bien sûr, c’était quand même Benderson, donc bien écrit, mais par rapport aux deux précédents, je me suis ennuyé. En plus, je ne suis pas forcément d’accord avec ce qu’il croyait sur l’Europe.

Est-ce parce qu’il était sorti de son cadre ?

Je crois que le grand malheur de Bruce, c’est que Giulani a rénové le quartier de Times Square, qui était son terrain de prédilection, pour en faire une sorte de Disneyland… Un ami que j’avais invité à New York m’avait dit : « Bruce, dès qu’il entre dans Times Square, on a l’impression qu’il grandit de 10 centimètres! ». C’était son exotisme, son Amérique, son monde. Quand on a commencé à interdire dans Times Square tout ce qui pouvait troubler l’ordre familial, Bruce a perdu le terrain de son inspiration. À l’époque, il y avait cette possibilité de mélange des classes très fécond en histoires et en anecdotes. J’y ai vu des bagarres au couteau. Quand il a perdu ça, il est devenu un intellectuel de gauche assez classique.

Est-ce une de tes plus belles expériences de traducteur ?

Pas vraiment, parce qu’il y avait des côtés désagréables. Mais sûrement une des plus instructives, car Bruce est quelqu’un de remarquablement intelligent et cultivé. Mon expérience avec Carl Watson a sûrement été plus importante pour moi. Carl Watson était un broyeur de formes, pas Bruce. Chez Carl Watson, le texte est d’une beauté tellement incroyable et tellement difficile à comprendre que c’est lui qu’on doit respecter.

Carl Watson, broyeur de formes

Carl Watson, peux-tu nous en parler un peu justement ?

En 1993, je préparais une anthologie qui s’appelait Jungles d’Amérique. J’avais été sponsorisé par des copains éditeurs pour passer 3 mois à New York à chercher des écrivains. A cette occasion, je suis tombé sur Carl Watson. Mais je me suis dit que je n’allais pas le mettre dans l’anthologie, parce qu’il était tellement à part qu’il aurait été écrasé. Il avait fait ses premières armes à Chicago, c’est peut-être ce qui fait qu’il a un style très sophistiqué. Je ne peux pas m’empêcher de faire le parallèle entre la complexité et la beauté de l’architecture de Chicago et celles de ses écrivains… Cette architecture-là s’imprime dans la façon d’écrire, de penser. Bref, Carl Watson était vexé que je ne mette pas son texte dans le recueil, mais je lui ai promis que je le ferais publier en France.

Il avait écrit une nouvelle qui s’appelait « La chambre d’Harry », où Harry cherche une chambre dans Chicago sans jamais la trouver. Il sillonne la ville, et du coup décrit tous les quartiers de Chicago, les marchés, etc. Sans jamais la trouver, car cette chambre c’est le lieu magique de l’écriture, elle n’existe pas. Très symbolique. Il nous parle de quelque chose d’extraordinaire : le Chicago de l’ancien temps en train de disparaître, à travers l’histoire mythologique de cet individu qui cherche dans la ville une chambre qu’il ne trouvera jamais. Une sorte de récit à la Kafka. C’est cette nouvelle-là que j’ai lue en premier, et je me suis dit : c’est ça que j’aurais dû écrire quand j’avais 14 ans. Comment ça se fait que ce n’est pas moi qui ai écrit ça !

Et Carl, ce petit mec très maigre, maladif, introspectif, à l’humour fou, avait relativement confiance en moi. J’ai donc réussi à le faire publier en France, d’abord chez mon copain Daniel Mallerin du Dernier terrain vague, à qui je disais depuis des mois : « J’ai trouvé un génie, tu vas voir, je vais te le traduire. » Daniel était gentil et patient avec moi… Pendant des mois, j’ai peiné sur la première phrase. Et un jour j’ai trouvé la bonne traduction de cette première phrase. C’était quelque chose comme « Il faisait des rêves très intenses de ponts jetés sur les années, ponts jetés loin sur le South Side… « Bridges over the years, bridges over the Southside« . Et puis un jour, ça s’est débloqué et j’ai traduit toute la nouvelle. Ensuite, je suis arrivé à faire publier Watson chez Gallimard par l’intermédiaire d’une maîtresse qui a réussi à le placer. C’était Hôtel des actes irrévocables. Je ne peux pas dire qu’il ait été très soutenu, mais j’y suis arrivé !

Qu’est-ce qui faisait que son langage était si difficile à pénétrer ?

C’est un auteur de Chicago, comme Nelson Algren, que j’ai aussi traduit. Il y a dans la langue et la construction une forme classique, désuète. On n’est pas dans la facilité de la langue moderne.

Donc là, tu t’es placé dans un autre rapport avec la traduction ?

Pas forcément, il y avait aussi beaucoup d’argot chez Carl, et également une forme d’ironie amère. C’est là où le traducteur doit avoir une oreille. Les phrases ne sont pas limpides, elles sont bourrées d’allusions. Il faut donc un peu de travail pour trouver les équivalents. Même si les deux premiers bouquins de Benderson étaient vraiment difficiles – ce qui m’a un peu dessalé – Carl Watson, c’était une grande expérience. Plus tard, Carl Watson a publié Sous l’empire des oiseaux paru chez Vagabonde. La difficulté chez lui, c’était plutôt, comme je disais, d’être confronté à un broyeur de formes. Ses récits ne sont ni des nouvelles, ni des contes philosophiques, ni de la poésie. C’est un peu tout ça à la fois. En fait, son entreprise littéraire géniale me dépasse. Elle ne sera sans doute jamais reconnue. Sous l’empire des oiseaux a été un peu mieux accueilli que Hôtel des actes irrévocables. J’ai vu Carl Watson il y a peu, il m’a dit qu’il avait un texte que Vagabonde avait envie de publier, donc… J’attends.

J’ai traduit beaucoup d’idioties, j’ai traduit des chefs d’œuvre. Ce qui m’intéresse, c’est quand c’est difficile, quand il y a quelque chose à mâcher. Carl Watson, c’est un peu comme traduire Céline ou Dominique Deroux parce qu’on n’est pas dans une forme établie, mais dans cinq formes à la fois. Ce sont des gens qui cassent le langage pour en fabriquer un nouveau.

De New York à Moscou

La raison pour laquelle tu es passé au russe, c’est celle-là ? Tu t’ennuyais avec l’anglais, tu n’y trouvais plus rien à mâcher justement ?

Oui, c’est ça. Edouard Limonov et moi, on est amis depuis 35 ans. A travers lui, j’ai connu beaucoup de Russes, notamment une femme, c’est comme ça que j’ai appris le russe au départ. Après, j’ai fait les Langues O pour avoir un diplôme. Et puis je suis allé en Russie plusieurs fois pour voir Edouard et d’autres gens qui étaient à Paris dans les années 80 et qui étaient retournés en Russie dans les années 90. Et effectivement, j’en avais marre de l’anglais, je trouvais ça trop simple, surtout après tout ce que j’avais consommé – les Benderson, les Carl Watson, les Stratton.

Au bout d’un moment, je tournais en rond, je n’apprenais plus rien. Je trouvais ça intéressant d’avoir une deuxième langue. Après, j’ai fait mes expériences, j’ai commencé à traduire de la poésie. Au départ c’était un passe-temps, c’est devenu une passion. Puis j’ai rencontré plusieurs auteurs russes, et l’aventure a recommencé. C’est beaucoup plus difficile, évidemment.

En plus, de plus en plus de gens se mettaient à parler anglais, et je me suis dit que bientôt, il n’y aurait plus de boulot. Donc je me suis tourné vers le russe, et j’ai bien fait.

Vladimir Kozlov, punk magnifique

Vladimir Kozlov, est-ce toi qui l’a découvert ?

Oui, tout à fait. J’ai acheté son bouquin, il y avait un skinhead affreux sur la couverture, ça m’a beaucoup plu. J’ai mis un moment pour le lire : je suis très flemmard pour lire, et quand j’écris, je ne lis pas de romans. Éventuellement des essais ou des reportages, mais pas de romans. Et puis un jour, j’en ai eu vraiment marre de New York, des blacks, du ghetto, de la coke au coin de la rue. Donc j’ai lu Kozlov, et ça parlait de la même chose ! Une cité d’urgence à l’époque soviet, avec ses petits voyous qui rackettent tout le monde, l’alcool, la dope. Mais c’était en russe, ça me faisait des vacances ! Je me rends compte que ce roman est vachement bien, ça fonctionnait comme le premier Benderson, un vocabulaire de 300 mots, et toute la poésie dans les variations, les combinaisons de vocabulaire. Donc chez Kozlov, je retrouve ce qu’avais vu 20 ans avant avec les Portoricains de Times Square : un vocabulaire très limité, mais dont on utilise les combinaisons pour apporter une variété infinie. Je trouve complètement mes repères chez Kozlov, et j’arrive à faire paraître en français la traduction du premier roman d’un auteur russe inconnu, qui en plus ne se vend pas trop mal.

Était-ce ce qu’on attendait d’un auteur russe contemporain ?

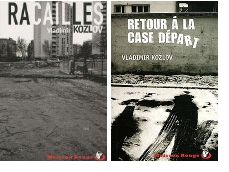

Non, pas vraiment ! D’autant plus que Kozlov écrit très sec, très comportementaliste, ce qu’en principe je n’aime pas. Mais dans le contexte russe, c’était intéressant. Il a triché sur le premier, Racailles, puisqu’il est écrit au « je », et le « je », ça permet tout… En revanche, pour le second, que j’ai traduit aussi, Retour à la case départ, c’est écrit au « il » et c’est très « procès-verbal », avec une grande intelligence. C’est pour cela que j’ai défendu cet auteur, qui en plus est quelqu’un d’à part dans le paysage russe, et c’était important pour moi. Kozlov, c’est quelqu’un qui ne veut pas être plébiscité. Comme Benderson au départ, en 1991. Avec Kozlov, j’ai retrouvé une forme de concordance, celle de ce vocabulaire limité dont la poésie naît de la variation.

Comment as-tu réussi à le faire publier en France ?

Le coup de bol, comme d’habitude ! Jérôme Leroy m’a branché avec les gens de Moisson rouge, à qui j’ai dit « Vous avez sûrement des sud-Américains, des Anglais, mais certainement pas de Russe. En voilà un, il est spécial. » Ça a marché, et l’éditeur était content.

De Dostoïevski à Tchoudakov, l’aventure russe

Auparavant, tu avais traduit de la poésie ?

Oui, mais j’avais fait aussi d’autres expériences, y compris quelques textes de Limonov. Et puis il y a eu ce texte inédit de Dostoïevski dont un copain éditeur, Jean-François Merle, d’Omnibus, m’avait demandé la traduction, car il ne pouvait obtenir ni celle d’Actes Sud ni celle de Gallimard. Il m’a fait confiance et m’a confié la traduction de ce qu’on appelle la « Confession de Stavroguine », le chapitre 9 des Possédés. Soixante-dix feuillets qui racontent le viol d’une jeune fille, et qui ont fait l’objet de toutes sortes de censures à cause de leur sujet. En effet, le père de Dostoïevski est mort lynché justement parce qu’il avait violé une jeune fille. C’était resté dans la mémoire de l’écrivain, et peut-être même avait-il lui-même un goût pour les jeunes filles, on ne sait pas. À l’époque, Dostoievski faisait paraître ses romans par livraisons dans des revues, comme Balzac ou Ponson du Terrail. Il envoie ce fameux chapitre pour qu’il soit publié; la revue lui répond : « non, ça va être censuré. » Dostoïevski est furieux, car ce chapitre est un peu le centre de son roman, donc en gros il faut qu’il réécrive tout. Ce qu’il finit par faire, après des échanges de lettres très vifs.

Toute l’histoire figure dans l’édition Omnibus dans laquelle j’ai donné ma traduction de ce chapitre, qui finalement ne sera publié qu’en 1923. La femme de Dostoïevski, après sa mort, avait réécrit beaucoup de choses, il circule donc de la Confession de multiples versions, dont celle réécrite par la veuve de Dostoïevski. Je me suis fié aux éditions russes et j’ai pris la version originale, bien sûr. J’ai aussi traduit la correspondance entre Dostoïevski et la fameuse revue.

C’était une expérience assez fondatrice dans ma vie de traducteur du russe. En outre, le préfacier, Vladimir A. Tounimanov, était un spécialiste de Dostoïevski de Saint-Pétersbourg. Cet expert était mort, je trouvais son texte très bien, et il fallait donc s’assurer les droits pour publier son texte. Sur cette publication, on m’avait un peu donné les clés car j’étais le seul à parler russe. Je me suis débrouillé pour avoir le numéro de téléphone de la veuve du spécialiste en passant par son éditeur. Je me rappelle avoir passé ces coups de fil pendant une réunion des Narcotiques Anonymes en Ukraine. C’était le moment où les gens font leurs confessions, j’avais entendu ça cent fois, je me suis dit que j’allais faire quelque chose d’utile. J’ai donc appelé cette femme qui m’a répondu qu’elle n’en avait rien à faire de l’argent, mais qu’elle voulait que l’œuvre de son mari perdure. Il suffisait donc de lui envoyer un contrat, et l’affaire était conclue.

Pour moi, la vie du traducteur, c’est l’aventure intellectuelle et l’aventure tout court. Dans les années 90, j’ai traduit pour Presses Pocket un texte d’un homme qui avait servi de héros à un film avec Al Pacino, L’impasse. C’était un juge portoricain de Manhattan, plutôt virulent, un « hanging judge ». Il fallait donc que je parte à New York, tout de suite, pour interviewer cet homme-là. C’est la merveille qu’a apportée la traduction dans ma vie: elle m’a expédié aux quatre coins du monde : si je n’avais pas eu ça, je me demande bien ce que j’aurais fait… Pour moi, la traduction, c’est ça. Un million d’aventures.

Tu aurais écrit davantage de romans…

Oui, mon copain Patrice Duvic, grand éditeur de science fiction, me disait : « Il y a les écrivains qui parlent des langues étrangères : ils traduisent ; et puis ceux qui ne parlent que le français: ceux-là, ils écrivent. »

On peut faire les deux aussi, la preuve !

C’est une position malaisée : les écrivains t’en veulent, les traducteurs t’en veulent…

Tu évoquais la poésie tout à l’heure. Il y a un recueil qui me tient à cœur, qui s’appelle Des chansons pour les sirènes. Il est consacré à trois poètes russes, Sergueï Essenine, Sergueï Tchoudakov et Natalia Medvedeva. J’y ai traduit des poèmes de ces trois auteurs, j’ai également écrit les textes de présentation en forme de courts essais, et j’ai voulu y donner la parole à Kira Sapguir, qui y livre sa propre vision de ses compatriotes poètes.

La traduction de poésie est quelque chose de tout à fait à part : temps ramassé, sens concentré, allusions subtiles, il faut vraiment parvenir à une forme d’intimité avec l’auteur pour écrire une bonne traduction. En fait, quand je traduis de la poésie, j’y mets beaucoup de mon « moi » d’auteur: il faut beaucoup recréer. En plus, je m’impose la contrainte de la rime que je trouve féconde. Il faut restituer à la fois la forme et la métaphore, préserver la métrique ou fabriquer une métrique équivalente, et pourtant ce n’est jamais une science exacte. Quand je traduis un poète, c’est mon approche de ses poèmes que je donne, ma connaissance intime de l’auteur. Il faut refaire le chemin de la poésie dans la tête du poète.

Dans Des chansons pour les sirènes, il est en particulier question de Sergueï Tchoudakov, un véritable personnage, un parasite social qui volait des éditions originales chez ses amis, vendait de la marijuana à l’université, fabriquait de faux diplômes. C’était un génie de la poésie russe, doté d’une énorme culture cinématographique, qui a servi de « nègre » à bien des journalistes soviétiques connus. Il avait aussi une passion pour la photographie. Il écrivait ses poèmes sur de vieux carnets, publiait sur des samizdats… Son père était directeur d’un camp de travail sous Staline, sa mère était schizophrène. Il a été enfermé en hôpital psychiatrique par le KGB à plusieurs reprises, il a subi des électro-chocs. C’était le voyou parfait : tout le monde se méfiait de lui. À la fin des années 90, il s’est trouvé mêlé à une sale histoire avec des Géorgiens. Il a disparu, et on n’a plus jamais entendu parler de lui…

C’est à cause d’événements comme l’histoire du préfacier de Dostoïevski que je me vois comme une sorte d’aventurier de l’édition et de la traduction. Je me lance dans des histoires comme celles-là : au début, je ne sais pas comment je vais m’en sortir, et puis je finis par y arriver, je trouve les moyens de le faire. C’est ce que j’aime dans l’édition, ce qui compte au final, c’est l’amitié. C’est ce qu’on oublie aujourd’hui de plus en plus, et pourtant, c’est ça qui est important. Il faut avoir cet esprit-là, si on a un esprit de routine on passe à côté de tout le bonheur de ce métier. Parler à la veuve du spécialiste de Dostoïevski dans l’escalier des Narcotiques Anonymes à Kiev, lui demander combien ça va nous coûter, et l’entendre me répondre : « Vous savez, je prendrai ce que vous me donnerez, ce qui compte, c’est que l’œuvre de mon mari soit connue », ça vaut tout l’or du monde.

Bibliographie des ouvrages cités (sauf mention contraire, toutes les traductions sont de Thierry Marignac) :

Bruce Benderson New York Rage, Rivages poche / Bibliothèque étrangère – Autobiographie érotique, Rivages poche / Bibliothèque étrangère – Attitudes (chroniques) Bibliothèque Rivages – Teenagers (novella), L’incertain – Sexe et solitude, Rivages poche / Petite bibliothèque – Toxico, Rivages / Noir – Pour un nouvel art dégénéré, Rivages poche / Petite bibliothèque

Jim Thompson L’homme de fer, Rivages / Noir

Carl Watson Sous l’empire des oiseaux, Vagabonde – Hôtel des actes irrévocables, Gallimard

Nelson Algren Un fils de l’Amérique, éditions du Rocher (avec Richard Crevier)

Vladimir Kozlov

Racailles, Moisson rouge – Retour à la case départ, Moisson rouge

Feodor Dostoïevski

« La confession Stravroguine », in Les Possédés, Les grands romans de Dostoïevski, Omnibus.

Sergueï Essenine, Sergueï Tchoudakov, Natalia Medvedeva

Des chansons pour les sirènes, avec des textes de Thierry Marignac et Kira Sapguir, L’écarlate, Dernier terrain vague

Antifixion, blog de Thierry Marignac