De deux choses l’une : celui qui ne connait pas Sorrentino pourra, un temps, être ébloui par sa maîtrise formelle et y voir une voie d’accès à son univers ; celui qui en est familier y trouver une série de tics qui masqueront moins longtemps la naïve vacuité de son ambitieuse entreprise.

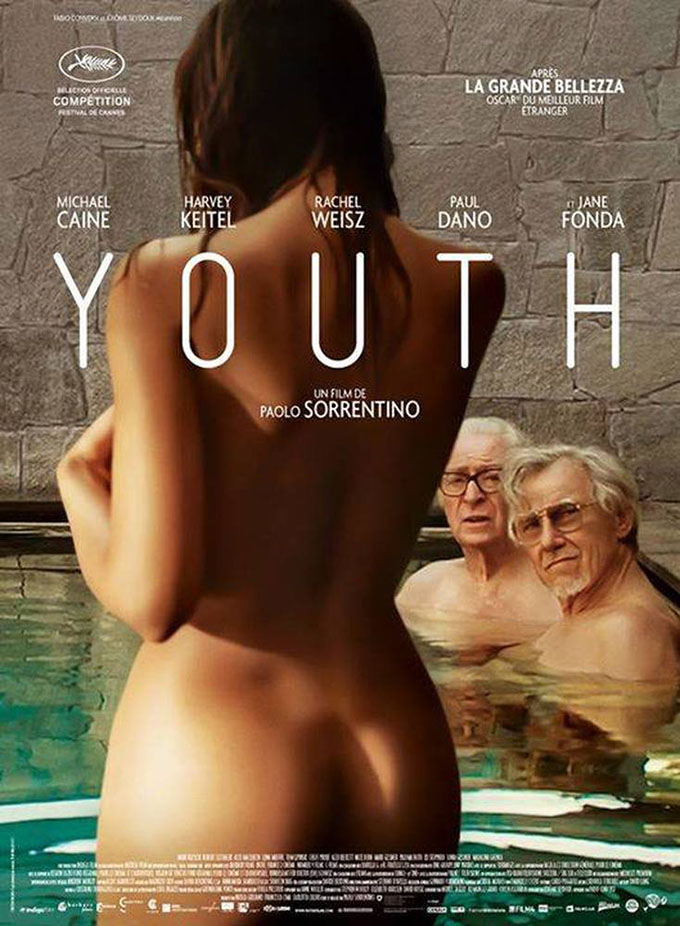

C’est, quoi qu’il en soit, par l’emballage qu’on aborde sa nouvelle livraison, parce qu’il nous y force et le revendique. A la furieuse vie nocturne romaine de La Grande Bellezza succède l’univers clos et aseptisé d’un hôtel suisse, occasionnant cadrages au cordeau, éclairages moirés et soleil immaculé dans la pureté alpine. Le contraste saisissant entre cet esthétisme exacerbé et l’affaissement des chairs est l’une des belles problématiques qui ouvrent le récit. Dans les spas, sur les chaises longues, dans les séances de kiné, les peaux flasques sont manipulées, drainées, soignées et hurlent muettement la fragilité humaine face à l’immuable beauté minérale des architectures de luxe.

Sur sa première moitié, Youth ne raconte pas grand-chose, sans pour autant générer de l’ennui. La contemplation mélancolique de ces divers crépuscules, par le biais d’artistes s’accrochant à cette antienne d’une production qui pourrait leur conférer une modeste postérité, occasionne des dialogues désabusés piquants et lucides. Sorrentino leur accole en outre toute une galerie de seconds rôles, de l’équipe de scénaristes à la fille du maestro, en passant par d’autres pensionnaires, soucieux de faire de cet hôtel non un hospice, mais un lieu de vie : le vieux footballeur obèse, la star hollywoodienne, miss univers, des enfants, une masseuse, une probable prostituée…

C’est là que les choses se gâtent. Chacun aura droit à sa carte postale contemplative, chacun viendra, en son temps, débiter son aphorisme sur la vie, la fuite du temps ou l’amour, régler ses comptes et « décaper le glacis de ces lieux enchanteurs ». En plus d’être terriblement laborieux, c’est souvent d’une naïveté confondante, voire d’un mauvais goût assumé : Sorrentino ne cesse de courir après les apogées, à grand renfort de musique, de lévitations ou d’apparitions baroques, de dialogues sous forme de quatre vérités qui s’annulent les uns les autres en un maelstrom d’indifférence. Comme dans La Grande Bellezza, on discerne clairement la méthode de travail du cinéaste, qui accumule les idées visuelles et les intentions scénaristiques puis tente de toutes les faire tenir sur une pièce montée très rapidement indigeste.

Les personnages eux-mêmes ne semblaient pas en demander tant : la retraite, ou l’œuvre testamentaire pouvaient se faire dans le calme. Mais la sollicitation ou les refus du monde extérieur, ces ressorts narratifs éculés, viennent remettre le film sur les rails convenus d’une quête dont l’objectif grossier est celui de la fameuse « closure » : il faut régler, avoir des révélations, prendre des décisions, ranger ses petites affaires, le tout dans un chant lyrique et pathétique flirtant plus qu’à son tour avec la mièvrerie.

Pour un film qui ne cesse de clamer l’ascension vers les cimes (par l’escalade, la lévitation, la danse, le chant, la sagesse…), il est tout de même fortement regrettable de constater que, rattrapé par son sujet sur les ravages de l’âge, il y est avant tout question de débandade.