[dropcap]O[/dropcap]uvrir le nouveau roman de Julie Otsuka, La ligne de nage, c’est effectivement accepter de facto « le choc de l’eau ». C’est saisissant, déroutant, mais après quelques pages d’acclimatation on commence à sentir les bénéfices de l’exercice. Ce « choc de l’eau » c’est ce qu’éprouvent chacun des membres de la petite communauté des nageurs que nous découvrons au premier chapitre. Il y a un peu de tout dans ce groupe, des jeunes, des vieux, des représentants de toutes les catégories sociales. Chacun vient ici, à la piscine, en sous-sol, sans doute pour fuir quelque chose et conséquemment pour y retrouver une fraction précieuse de sa propre individualité.

« Le choc de l’eau – il n’y a rien de comparable à cela sur terre. Le frais liquide clair qui glisse sur chaque centimètre de notre peau. Échapper temporairement à la gravité terrestre. Ce miracle qui fait que nous flottons lorsque nous filons à la surface bleue et miroitante de la piscine, sans que rien nous ralentisse. C’est comme si on volait. Le plaisir pur d’être en mouvement. La disparition de tout besoin. Je suis libre. »

Julie Otsuka

Et même si le clan des nageurs constitue in fine comme un miroir inversé de la société qui existe là-haut, à l’extérieur du bassin, au moins ici, les différences se gomment, les caractéristiques se lissent ; kilos, rides et cheveux blancs sont masqués par la profondeur bleutée et les bonnets caoutchoutés, au profit d’une hiérarchie de la seule vitesse de nage (Rapides, Moyens, lents). C’est pourquoi quand Alice, technicienne de laboratoire à la retraite (comme la mère de l’autrice), et tous ses comparses nageurs, constatent qu’une fissure apparaît au fond de la piscine, la surface de l’eau s’agite, ce petit monde aquatique s’inquiète et le roman bascule dans l’étrange pour s’ouvrir proprement à de multiples dimensions. L’autrice du très remarqué Certaines n’avaient jamais vu la mer, nous maintient d’ailleurs quelques pages dans un suspens déconcertant, conviant une kyrielle d’experts plus fantaisistes les uns que les autres pour se pencher sur la désarmante béance du fond du bassin.

« Pourtant, beaucoup d’entre nous demeurent anxieux. Parce que, à vrai dire, on ne sait pas de quoi il s’agit. Ni ce que ça signifie. Si d’ailleurs cela signifie quelque chose. Peut-être que la fissure n’est qu’une fissure, rien de plus, rien de moins. Un peu d’enduit pourrait suffire. À moins qu’il ne s’agisse d’une fracture. D’un rift. D’une fosse des Mariannes miniature. D’un minuscule accroc dans l’étoffe du monde que la meilleure volonté ne pourra réparer. »

Julie Otsuka

A cet endroit du récit, la romancière dont on connait la propension à l’économie (un roman tous les dix ans, moins de 200 pages par texte) aurait pu choisir de nombreuses voies entraperçues par cette fissure, tant cette métaphore recèle de puissance et de fécondité. Celle de la faillite d’une société américaine qui peine plus que jamais à réaliser le grand rêve tant vanté et tant espéré ; celle d’une histoire américaine largement encore à re-écrire et dont l’histoire familiale de Julie Otsuka ne constitue qu’un des pans masqués, une de ces zones sensibles de semi-obscurité. Mais c’est finalement la fêlure individuelle que va suivre l’autrice en recentrant le récit sur Alice, le double de sa mère, dont la mémoire s’efface progressivement sous la progression d’une démence front-temporale, s’échappe par les fissures de sa conscience. Alice dont une autre fille, n’aura vécu que quelques minutes et n’aura rien su de toute cette histoire, ni de cette fin qui s’annonce.

« Elle se souvient du numéro attribué par le gouvernement à sa famille au début de la guerre. 13611. Qu’elle a été envoyée dans le désert avec sa mère et son frère au cours du cinquième mois de la guerre, et qu’elle a pris le train pour la première fois. Elle se souvient du jour où ils sont rentrés. Le 9 septembre 1945. Elle se souvient du bruit du vent, qui sifflait à travers les buissons d’armoise. Des scorpions et des fourmis rouges. Elle se souvient du goût de la poussière. »

Julie Otsuka

Julie Otsuka est par excellence l’écrivaine de la grande pudeur. Les choses les plus fortes, les plus personnelles et définitives s’y disent à peine, ou entre parenthèses ( « une mère exceptionnelle », « La lumière de ma vie »), ou en bout de phrase, « Les cinq meilleures minutes de ta vie ». Ici pour tenir l’émotion à distance, elle dégaine la carte de l’ironie et de l’humour noir, qu’elle manie parfaitement et qui fût sa première veine littéraire. Elle alterne ainsi dans la seconde partie du roman un chapitre tragi-comique sur la fin de vie des personnes mentalement déficientes, sorte de contre publicité pour le type d’établissement les accueillant et un chapitre d’une profonde sensibilité, émouvant jusqu’aux larmes où sa fille s’adresse à Alice et tente de saisir les derniers rayons d’un esprit en diffraction, d’un cerveau dont l’alimentation titube, hoquette, chavire.

Là où la communauté des nageurs s’exprimait dans un « Nous » rassurant, fédérateur, le roman, comme un plan cinématographique, se resserre sur le tête-à-tête fille/mère, dans lequel le « Tu » n’épargne désormais plus ni l’autrice, ni le lecteur. Lors de son passage au festival America fin septembre Julie Ostuka relatait la joie absolue que l’écriture de ce texte lui avait apporté. Elle avait réussi, disait-elle, à faire dans la fiction quelque chose qu’elle n’avait pas réussi à faire dans la réalité ; elle était parvenue à créer entre le personnage de la mère et le personnage de la fille, quelque chose, une intensité qu’elle n’avait jamais pu instituer avec sa propre mère.

« Tu es assise avec elle dans la salle de repos, elle est dans son fauteuil roulant, toi sur le canapé à côté d’elle, à écouter un bruit de vagues artificiel. Il y a maintenant presque deux ans que tu n’as pas entendu le son de sa voix. Soudain, elle t’attrape par le bras. La poigne est solide mais douce. Sa main, étonnamment chaude. Et soudain tu te rends compte que ta mère te tient. Et pour la première fois depuis des semaines, tu te sens apaisée. Continue ! Tu restes ainsi sur le canapé à côté d’elle, sa main posée sur ton bras, sans bouger, respirant à peine, pendant plusieurs minutes, jusqu’à ce qu’il soit temps de la ramener à la cantine pour le déjeuner. Les cinq meilleures minutes de ta vie. »

Julie Otsuka

Élevée dans une famille où à la culture nippone a été minutieusement effacée pour ne pas donner aux autorités américaines des motifs d’action contre une communauté dont la traîtrise supposée semblait constitutive de leurs origines, Julie Otsuka tente de retenir encore pour quelques instants, quelques pages, le douloureux écho de petites vies comme celle d’Alice, comme celle de sa propre mère. Ne pas oublier, pas encore, celles et ceux qui furent internés dans les camps de concentration américains. Ne pas faire se taire, pas tout de suite, cette mère qu’on n’a peut-être pas su rencontrer plus tôt que dans ses derniers instants. Nager encore quelques longueurs, rester là où « […] vous ne savez plus où finit votre corps et où commence l’eau […]».

[divider style= »dashed » top= »20″ bottom= »20″]

[one_half]

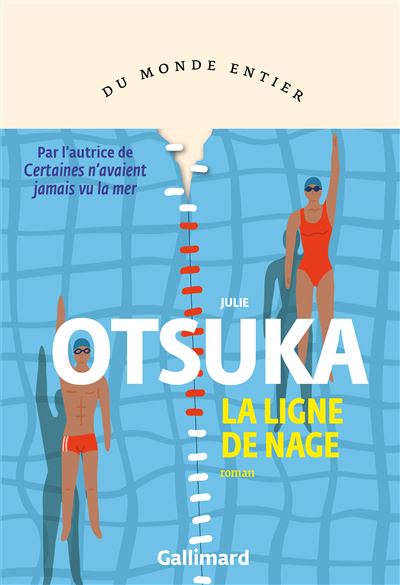

La ligne de nage de Julie Otsuka

traduit par Carine Chichereau

Gallimard, septembre 2022

[button color= »gray » size= »small » link= »https://www.gallimard.fr » icon= » » target= »true » nofollow= »false »]Site web[/button][button color= »blue » size= »small » link= »https://www.facebook.com/gallimard/ » icon= » » target= »true » nofollow= »false »]Facebook[/button][button color= »pink » size= »small » link= »https://www.instagram.com/editions_gallimard/?hl=fr » icon= » » target= »true » nofollow= »false »]Instagram[/button][button color= »green » size= »small » link= »https://twitter.com/gallimard » icon= » » target= »true » nofollow= »false »]Twitter[/button]

[/one_half][one_half_last]

[/one_half_last]

[divider style= »dashed » top= »20″ bottom= »20″]

Image bandeau : Photo by Fiona Smallwood on Unsplash