Par Holy(me)

Par Jen

La musique de Leonard Cohen m’accompagne depuis toujours.

Pour moi, il n’était pas qu’un chanteur mélancolique qui jouait de sa guitare sèche au coin du feu…

Pour moi, il n’était pas qu’un chanteur mélancolique qui jouait de sa guitare sèche au coin du feu…

Leonard Cohen avait l’incroyable élégance de composer des chansons qui bouleversent profondément celui qui les écoute sans s’imposer, avec pudeur.

Il avait ce timbre de voix inimitable mais aussi cette diction particulière où les notes, même graves étaient toujours pleines, ouvertes et lumineuses.

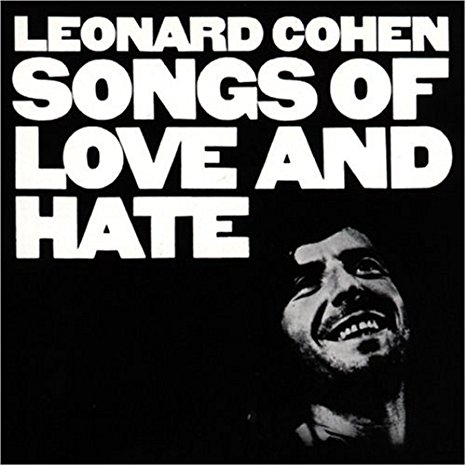

Lumineuses comme cet immense sourire sur la pochette de Songs of Love and Hate, qui semble nous montrer que la mélancolie n’est pas la tristesse et que la gravité n’exclut pas la joie.

La musique de Leonard Cohen m’accompagne depuis toujours, et m’accompagnera pour le reste de ma vie.

https://www.youtube.com/watch?v=Aye1wrXt7yM

Jen

Par Célina

Leonard Cohen bien sûr c’est une voix inouïe, qui saisit, qui enveloppe, qui nous invite à des voyages extraordinaires au fond de l’âme, mêlant toujours ténèbres et lumière. Une voix qui est devenue de plus en plus grave, incroyablement profonde. Une voix qui réchauffe, familière, qui nous accompagne dans nos jours les plus sombres comme dans nos états de grâce.

Leonard Cohen c’est aussi des textes intenses, qui transportent, qui expriment l’amour, la spiritualité, le sexe, la souffrance : la beauté.

Et Leonard Cohen c’est un visage. J’ai toujours aimé le regarder. Un visage franc, chaleureux. Un regard pénétrant, triste quelquefois, semblant venir de très loin, amusé également. Et ce sont des photos de lui qui me sont tout de suite venues à l’esprit lorsque j’ai appris la nouvelle de sa mort.

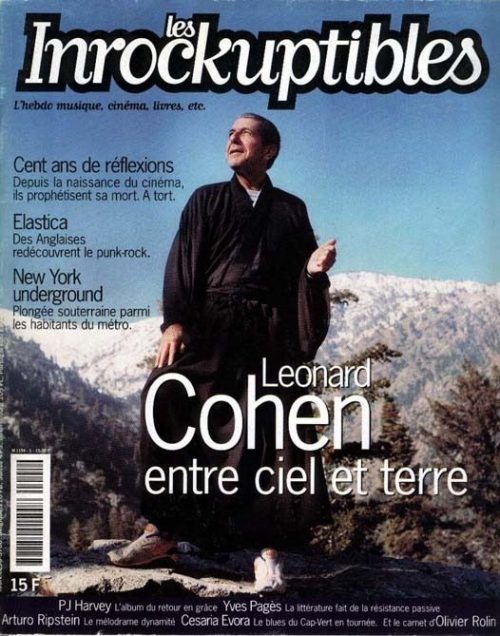

La première image qui s’est imposée c’est Leonard Cohen en moine zen, le visage souriant tourné vers le ciel, qui ne se prend pas au sérieux, avec des tennis aux pieds. Elle m’a toujours amusée cette photo. C’est une couverture des Inrockuptibles datant du 15 mars 1995. Je me rappelle avoir acheté ce numéro, le tout premier de la nouvelle formule hebdomadaire, quand j’étais étudiante. Leonard Cohen accordait un entretien plutôt exceptionnel à Gilles Tordjman puisqu’il s’était retiré dans un monastère bouddhiste en Californie et rompait là son vœu de silence. Cela m’avait vraiment intriguée.

La première image qui s’est imposée c’est Leonard Cohen en moine zen, le visage souriant tourné vers le ciel, qui ne se prend pas au sérieux, avec des tennis aux pieds. Elle m’a toujours amusée cette photo. C’est une couverture des Inrockuptibles datant du 15 mars 1995. Je me rappelle avoir acheté ce numéro, le tout premier de la nouvelle formule hebdomadaire, quand j’étais étudiante. Leonard Cohen accordait un entretien plutôt exceptionnel à Gilles Tordjman puisqu’il s’était retiré dans un monastère bouddhiste en Californie et rompait là son vœu de silence. Cela m’avait vraiment intriguée.

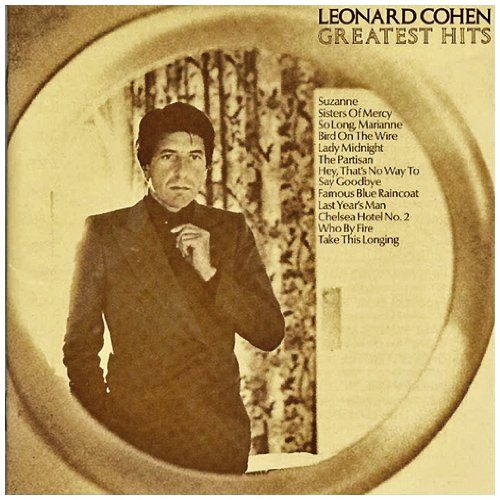

La deuxième image c’est celle de Leonard Cohen en dandy, le costume sombre, la pose distinguée, comme inconsciente, le regard perdu. C’est la pochette d’une cassette audio que j’avais achetée au lycée cette fois-ci, les Greatest Hits, compilation éditée en 1975. Je découvrais grâce à cette K7 Leonard Cohen et étais immédiatement conquise. Il y avait notamment Suzanne, So long, Marianne, Hey, that’s no way to say goodbye, Bird on the wire et je me disais que c’était magnifique de chanter comme ça l’amour et la douleur.

La deuxième image c’est celle de Leonard Cohen en dandy, le costume sombre, la pose distinguée, comme inconsciente, le regard perdu. C’est la pochette d’une cassette audio que j’avais achetée au lycée cette fois-ci, les Greatest Hits, compilation éditée en 1975. Je découvrais grâce à cette K7 Leonard Cohen et étais immédiatement conquise. Il y avait notamment Suzanne, So long, Marianne, Hey, that’s no way to say goodbye, Bird on the wire et je me disais que c’était magnifique de chanter comme ça l’amour et la douleur.

Le troisième visage de Leonard Cohen, c’est un sourire, celui qu’il arbore sur le magnifique album Songs of Love and Hate (1971). Un visage qui sort des ténèbres, nous accompagnant dans l’écoute d’ Avalanche, Last Year’s Man, Famous Blue Raincoat et autres beautés noires.

Le troisième visage de Leonard Cohen, c’est un sourire, celui qu’il arbore sur le magnifique album Songs of Love and Hate (1971). Un visage qui sort des ténèbres, nous accompagnant dans l’écoute d’ Avalanche, Last Year’s Man, Famous Blue Raincoat et autres beautés noires.

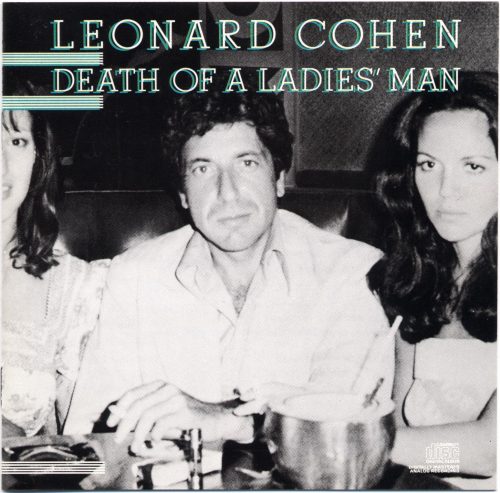

Ma quatrième vision, c’est Leonard Cohen bien entouré, une femme souriante à sa gauche, une femme beaucoup plus réservée à sa droite (il s’agit de son épouse Suzanne Elrod). Il porte une chemise claire, ses cheveux sont bouclés, il nous regarde droit dans les yeux, il est très séducteur. C’est la couverture de l’album Death of a Ladies’Man, un album fou réalisé avec Phil Spector sorti en 1977. Les arrangements sont d’une grandiloquence incroyable, donnent presque envie de danser et sont délicieusement décalés par rapport aux textes sombres et ironiques.

Ma quatrième vision, c’est Leonard Cohen bien entouré, une femme souriante à sa gauche, une femme beaucoup plus réservée à sa droite (il s’agit de son épouse Suzanne Elrod). Il porte une chemise claire, ses cheveux sont bouclés, il nous regarde droit dans les yeux, il est très séducteur. C’est la couverture de l’album Death of a Ladies’Man, un album fou réalisé avec Phil Spector sorti en 1977. Les arrangements sont d’une grandiloquence incroyable, donnent presque envie de danser et sont délicieusement décalés par rapport aux textes sombres et ironiques.

Et mon dernier Leonard Cohen, c’est celui d’aujourd’hui. Il porte un chapeau et une chemise au col refermé. Les sillons de son visage se sont creusés, lui accordant une véritable sagesse et une grande dignité. Un visage qui m’émeut beaucoup. Ses yeux ont vu tellement de choses, ont plongé et se sont levés. Et on devine sa voix grave, vibrante, rassurante. Sa voix qui ne murmurera plus dans un micro mais continuera, encore et encore, à nous envelopper.

Célina

Par Julia

J’ai 18 ans. Un soir de novembre froid et sec. Je frissonne. Ajuste mon pull, trop grand, pris dans l’armoire paternelle, jamais rendu.

Tandis que celui que je vais bientôt quitter prépare le dîner, je déambule dans la maison de sa mère absente. Je monte pieds nus à l’étage, dans la pièce mansardée qui sert de bibliothèque. Je lève les yeux vers la fenêtre de toit. Un ciel sans étoile, noir, immense. Frissons de nouveau. Mon regard parcourt les nervures de la charpente, s’engouffre dans les failles, en ressort étourdi, descend le long du mur blanc avant de s’arrêter sur la discothèque. Elle est sommaire, mais regorge de trésors. Par trésors, j’entends albums émanant d’artistes fondateurs de ma jeune culture musicale : The Velvet Underground, John Coltrane, Pink Floyd, Nina Simone, David Bowie, Herbie Mann…je déplace les CD, les manipule sans bruit, tristement amusée du goût exquis de la mère de mon copain d’alors, lui qui n’écoute, à mon grand désespoir, que deux ou trois groupes insignifiants, en boucle, dans sa voiture en allant à la fac ou au bar où nous avons nos habitudes.

Nouveau tressaillement, mais cette fois-ci dû au mépris coupable que je ressens en entendant celui qui s’agite inutilement en cuisine, et qui m’interpelle sur des sujets qui déjà ne m’intéressent plus.

Mon regard à nouveau s’arrête sur un album, que je ne connais pas.

Je détaille la jaquette attentivement, intriguée par la photo en noir et blanc qui l’illustre. Un trio. Au centre, Leonard Cohen, dont les chansons me bercent depuis que je suis gosse. Dance me to the end of love, Famous blue raincoat, Bird on a wire… Je fredonne les paroles de Tonight will be fine, une de mes préférées :

I chose the rooms that I’d live in with care,

The windows are small and the walls almost bare,

There’s only one bed and there’s only one prayer ;

I listen all night for your step on the stair.

The windows are small and the walls almost bare,

There’s only one bed and there’s only one prayer ;

I listen all night for your step on the stair.

Je retourne à la photo. Je réponds au sourire de Leonard Cohen, troublée par son regard, toujours doux, franc, séducteur. Deux femmes l’entourent. J’apprendrais plus tard que l’une d’elle est son épouse, Suzanne Elrod.

Je retourne à la photo. Je réponds au sourire de Leonard Cohen, troublée par son regard, toujours doux, franc, séducteur. Deux femmes l’entourent. J’apprendrais plus tard que l’une d’elle est son épouse, Suzanne Elrod.

J’allume la platine, y glisse le CD et m’assois à même le sol. Ce que je ne sais pas encore, c’est que cet album, Death of a Ladies’Man, réalisé en 1977 par Phil Spector, est né dans un contexte étrange, et sera considéré comme désastreux par Leonard Cohen lui-même.

Chaque poème, chaque chanson de Leonard Cohen est un fragment de grâce. Il a su écrire en profondeur la complexité de la vie, la mélancolie comme fidèle compagne, et l’amour dans ce qu’il y a de plus douloureux et de plus beau.

De cet album, énigmatique, je retiens la dernière, True love leaves no traces, car, à son écoute, seule sur cette mezzanine plongée dans la pénombre, j’ai pensé à ce que Pessoa appelle la « vraie vie », « celle que nous rêvons dans l’enfance, que nous continuons de rêver, adultes, sur fond de brouillard ». Comment savoir exactement ce que dit une chanson, un poème ? Je l’ignore. Mais, ce soir-là, je me souviens clairement d’avoir décidé qu’il était bien trop tôt pour que ce brouillard pénètre ma vie.

So long Leonard.

True love leaves no traces

If you and I are one

It’s lost in our embraces

Like stars against the sun

If you and I are one

It’s lost in our embraces

Like stars against the sun

As a falling leaf may rest

A moment on the air

So your head upon my breast

So my hand upon your hair

A moment on the air

So your head upon my breast

So my hand upon your hair

Julia

Par Beachboy

Et Voilà, Leonard Cohen a tiré sa révérence, Hey, That’s No Way To Say Goodbye, Leonard ! 2016 ne nous épargnera donc rien portant aux sommets les pires crapules et nous privant de quelques uns des plus grands artistes de notre vie.

Je pourrais évoquer ma rencontre, alors jeune étudiant, avec notre canadien préféré et cette chanson First We Take Manhattan, cette voix lente et grave qui m’intrigua et me bouleversa, m’obligeant à plonger dans une discographie encore inconnue de mes oreilles. I’m Your Man… oui, en effet, la découverte fut immense, intense et toujours présente.

Certes, on se perdit quelque peu de vue, au gré de quelques albums qui me touchèrent moins, sa voix trop absente à mon goût, des chœurs féminins trop envahissants, jusqu’à You Want It Darker, son somptueux nouvel album. Alors que Bob Dylan est nobelisé et que David Bowie nous a bouleversé avec son Black Star, je ne peux m’empêcher de voir tout l’humour ironique et distancié (la clope entre les doigts sur la pochette !) de Léonard Cohen de nous offrir dans sa dernière ligne droite, un album testament, marqué par Dieu, l’amour (le décès de Marianne Ihlen, sa muse qui nous donna So Long, Marianne) et la vie tout simplement, qui continue néanmoins, son fils Adam aux manettes, comme un passage de témoin.

And I Wish There Was A Treaty, I Wish There Was A Treaty Between Your Love And Mine, ainsi finit You Want It Darker, somptueuse conclusion d’une somptueuse carrière. Leaving The Table, Travelling Light, Leonard Cohen, avec son sourire légendaire, nous laisse bien seuls, mais ses chansons continueront longtemps de nous transporter.

Beachboy

Par Davcom

Il y avait déjà un bon bout de temps que j’avais lâché Leonard Cohen. A vrai dire, j’avais à peine deux ans lorsque lorsque paru son deuxième album et à peine vingt lorsque je fis connaissance avec Marianne. Alors, lâché n’est peut-être pas le mot exact. Mais je fais partie de ceux qui n’ont pas accroché le wagon des arrangements synthétiques qui m’ont toujours paru assez kitsch.

Bien entendu, bon nombre de classiques sont apparus bien après les quatre premiers albums, des chansons qui m’ont accompagné longtemps, mais qui n’ont jamais eu pour moi la force d’évocation des chansons du début de carrière, alors qu’il était déjà trentenaire, voire quadragénaire.

Mais bien plus que sa musique, en définitive, ce sont ses mots qui auront su faire mouche. Quiconque n’a jamais senti un frisson lui parcourir l’échine en écoutant Famous Blue Raincoat ou Chelsea Hotel #2 doit être au-delà du genre humain.

Aujourd’hui le poète est mort. Vive le poète.

So Long Mr Leonard Cohen

Davcom

Par Johann

Assez étrangement j’ai redécouvert Léonard Cohen en écoutant Hallelujah de Jeff Buckley sur l’album Grace en 1994, et là, frissons absolus venus du passé. J’écoutais ce grand monsieur quand j’étais plus jeune en Bretagne, je piquais les vinyles d’un oncle chez qui j’étais l’été pour passer les vacances avec mes cousines. Je me souviens de cette voix chaude et grave, emplie d’une infinie tristesse, qui vient nous murmurer à l’oreille et vous entraîner dans la profondeur de son âme même, son Hallelujah, entre autres, me collait systématiquement la chair de poule, et je me souviens pourquoi je l’ai laissé comme j’avais laissé un temps aussi Ian Curtis peut-être pour les mêmes raisons, c’est qu’ “il y a des musiques qui vous donnent des envies de suicide” écrivait Cioran…

Et puis nos routes se sont croisées à nouveau il y a une poignée d’années, l’homme avec qui je partage ma vie me chantait “I’m your man” en faisant le crooner pour me faire rire. Avec l’âge Léonard Cohen m’apparaît autrement, le temps fait toujours son oeuvre, j’ai redécouvert sa discographie avec d’autres émotions, et son morceau I want It Darker sur son dernier album qu’il nous livre sur un Adieu comme Bowie, désemparés et en deuil, marquera assurément cette fin d’année.

Musicalement inscrit pleinement dans notre époque. Il nous laisse ce diamant brut et noir, seuls dans l’hiver froid qui s’abat sur le monde, avec la nostalgie d’un autre monde qui n’est plus, le monde de mon enfance, où Donald Trump n’était président que dans Retour vers le Futur.

Johann

Par Erick D. Hayes

C’est sûr, c’est certain, j’avais I’m Your Man de Leonard Cohen en cassette, pas une copie, une vraie cassette de chez CBS achetée d’occasion comme beaucoup de choses chez moi. Alors que Leonard Cohen a disparu, impossible de retrouver cette cassette. Je dois mettre la responsabilité de cette disparition sur le dos de mon récent déménagement. Ne pas lier cela à une étrange coïncidence, une affiliation douteuse à un acte manqué. C’est clair. Je ne suis pas spécialement matérialiste, mais j’ai encore trop de choses, trop d’objets. Leonard Cohen représente pour moi le chemin vers un idéal de dépouillement, dans ses mots, dans ses paroles, dans sa vie. Je devais déjà le connaître pour « Suzanne », mais j’ai vraiment été happé, sidéré pour la première fois lorsque j’ai entendu « First We Take Manhattan », sa ligne de basse, ses nappes synthétiques du début de la fin des années 80. Il s’agit probablement d’une combinaison de synthé Fairlight et de Synclavier. Pendant une brève période, entre « Liberian Girl » de Michael Jackson et « Wonderful Life » de Black, les sonorités de synthés de quelques tubes furent profondément émouvantes, et pourtant toujours honteusement artificielles… Ligne de basse, programmation de drumming, nappes… Et bam ! La voix grave de Leonard Cohen qui se posait et effaçait tout autour d’elle, la gravité incarnée tel un dieu annonçant l’apocalypse, au minimum un général en chef des armées de l’empire proclamant le plan de bataille : « D’abord nous allons prendre Manhattan, ensuite nous prendrons Berlin ». La conquête globale à l’ère des Yuppies devait commencer par la capitale financière du nouveau monde, qui n’a jamais directement subi une guerre mondiale, et après, après seulement, cerise sur le gâteau de Junker, prendre Berlin, la capitale dévastée en même temps que le Troisième Reich. Et l’auditeur de reprendre la sentence le poing levé. Détermination absolue de l’horreur sur un air pop.

La seconde sidération vint d’un autre titre de ce même album I’m Your Man, « Everybody Knows », que j’adorais déjà, mais qui me secoua plus encore lorsqu’il fut utilisé en 1994 pour la bande son du film Exotica d’Atom Egoyan, lui aussi canadien. Le film est un peu glauque, histoires entremêlées de la disparition d’un enfant jadis et d’un homme quarantenaire venant voir une très jeune strip-teaseuse, à la limite de l’âge légal. Sa chorégraphie d’écolière aguicheuse sur « Everybody Knows » est sublimement mouvante, émouvante et touchante. Mais lorsque l’on connaît le film, on sait que la règle dans le club Exotica est que l’on ne doit pas toucher. La beauté, la sensualité disparaît dès l’instant où il y a contact physique. Et Leonard Cohen chante et répète ses paroles d’un fatalisme à se flinguer alors qu’un éternel chœur féminin s’époumone en contrepoint joyeux, coloré, dansant :

Everybody knows that the dice are loaded

Tout le monde sait que les dés sont pipés

Everybody rolls with their fingers crossed

Tout le monde les lancent avec leurs doigts croisés dans le dos

Everybody knows the war is over

Tout le monde sait que la guerre est terminée

Everybody knows the good guy is lost

Tout le monde sait que le mec bien est perdu

Tout le monde sait que les dés sont pipés

Everybody rolls with their fingers crossed

Tout le monde les lancent avec leurs doigts croisés dans le dos

Everybody knows the war is over

Tout le monde sait que la guerre est terminée

Everybody knows the good guy is lost

Tout le monde sait que le mec bien est perdu

https://youtu.be/R2GCIxrf0KI

Une telle puissance insensée m’incita à tenter de percer le mystère en lisant l’ouvrage que Gilles Tordjman lui a consacré aux éditions du Castor Astral en 2006. Il nous entraînait dans les méandres de la Kabbale et de la mystique juive pour expliquer avec limpidité que les plus orthodoxes n’écrivaient jamais le nom de D…, tout juste l’esquissaient-ils d’une lettre. Et Gilles Tordjman de noter : « On entrevoit ce qui a pu fasciner Leonard Cohen dans cette histoire : toute la vie ne s’origine que dans le pouvoir de nommer les choses (Genèse, 1-3), mais le nom du créateur doit demeurer caché, et tout s’organise autour de cette absence. »

Erick D. Hayes