LA CHRONIQUE

[divider style= »normal » top= »2″ bottom= »30″]

[dropcap]D[/dropcap]e Niki de Saint-Phalle, l’artiste plasticienne morte en 2002, la plupart d’entre nous ne connaît guère que les fameuses Nanas, leurs formes généreuses, leurs couleurs éclatantes et la fontaine Stravinsky, face au Centre Pompidou. De la joie, de l’énergie, du monumental… De Niki Saint-Phalle, on ne connaît finalement pas grand-chose… Et pourtant, la vie de cette femme artiste confrontée à un monde d’hommes est une véritable aventure de création, avec ses grandes douleurs, ses cicatrices impossibles à guérir, sa violence nichée derrière les formes de ses Nanas, sa souffrance face à l’inceste dont elle a été victime, à l’abandon très lucide de ses propres enfants, à la vie de couple écartelée et passionnée avec l’artiste Jean Tinguely.

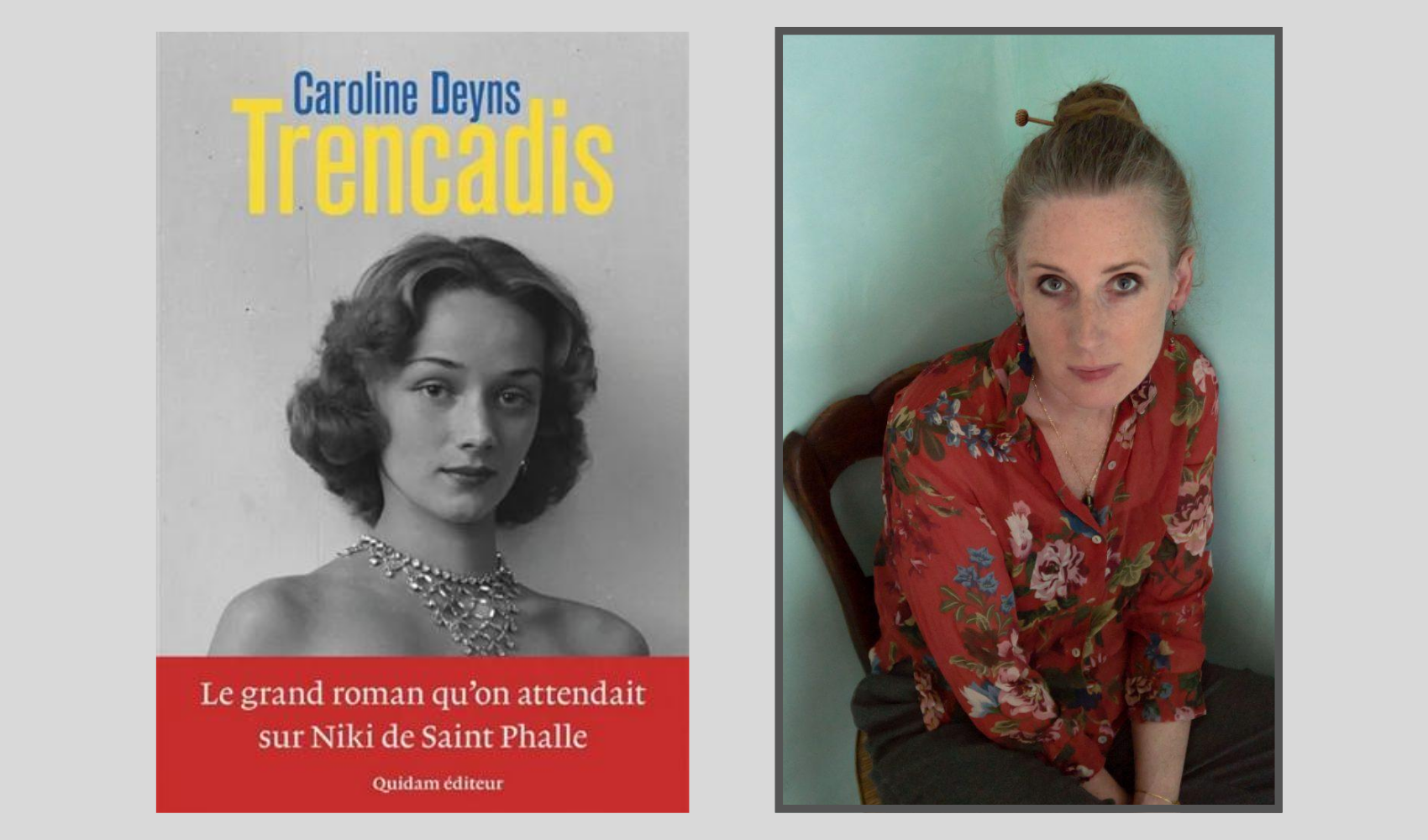

Après avoir rendu hommage à Isadora Duncan dans un de ses précédents romans, Caroline Deyns s’est laissé saisir par cette femme fascinante et bouleversante et Trencadis est bien davantage qu’une biographie: c’est une chanson d’amour, une œuvre poétique et esthétique de reconnaissance et de compréhension.

Trencadis, qu’est-ce que c’est ? « Une mosaïque d’éclats de céramique et de verre. » C’est bel et bien un travail de mosaïste qu’accomplit ici Caroline Deyns. Ne serait-ce qu’à cause des multiples points de vue qu’elle adopte pour raconter, construire et structurer la vie de cette femme si belle, si mince, ce mannequin devenu artiste. Elle expose le paradoxe perpétuel de la femme objet de désir, icône de mode et de photographie, en opposition avec la femme plasticienne, sculptrice, confrontée à la matière, au travail des mains, des bras, à la création la plus brute qui soit. Elle explore avec pudeur et violence la question de la maternité et de la fragilité de la femme qui choisit de ne pas s’occuper de ses propres enfants… Avec tendresse et et délicatesse, le secret profond de l’inceste et de ses ineffaçables traces… Avec ce livre à la construction très personnelle, qui fait appel aux miracles des jeux typographiques et montre ainsi l’importance insoupçonnée de ce travail-là, Caroline Deyns réussit à relever un double défi : nous offrir un roman aussi singulier que passionnant, et donner envie de découvrir ou de redécouvrir l’œuvre de Niki de Saint-Phalle.

L’INTERVIEW

[divider style= »normal » top= »2″ bottom= »30″]

Après Isadora Duncan dans votre roman Perdu, le jour où nous n’avons pas dansé, vous choisissez Niki de Saint-Phalle comme héroïne de votre nouveau roman, Trencadis. Et vous donnez l’impression d’une profonde proximité avec votre héroïne. Quelles sont les raisons qui vous ont conduite à ce choix ?

Cela peut paraître surprenant, mais je ne connaissais de Niki de Saint Phalle, avant d’esquisser ce projet d’écriture, que ses Nanas. En aurait-il été autrement, aurait-elle été pour moi une figure marquante, tutélaire, familière, un modèle d’artiste et de femme admiré depuis toujours, je pense que j’aurais été trop intimidée, trop encombrée finalement, pour parvenir à lui consacrer un texte. Ce n’était donc pas le cas, et tant mieux, car j’ai aimé cette lente révélation du personnage au fur et à mesure de l’écriture, ce rapprochement graduel, ces petits pas exaltants qui ressemblent si fort aux premiers temps d’une amitié ou d’une histoire d’amour, lorsque notre curiosité est insatiable et que notre élan semble sans fin, lorsque nous voudrions tout entendre et comprendre de l’autre.

En fait, ma première vraie rencontre avec Niki de Saint Phalle a été incidente – une visite estivale au Mamac de Nice – et mon premier désir d’écriture procède de l’étonnement, de cet étonnement propre au surgissement : étonnement de découvrir sur un cliché de jeunesse noir et blanc la beauté de son visage et ce regard intense, un peu fou, qu’elle braque sur l’objectif ; étonnement devant les événements marquants de sa vie répertoriés, traumatiques pour la plupart ; étonnement, enfin, devant des œuvres que je connaissais pas mais que je pressentais douloureuses, à mille lieues de la gaieté bariolée des Nanas. C’est là que j’ai réalisé à quel point celles-ci avaient faussé ma représentation de l’artiste, et combien leurs couleurs et leur désinvolture étaient menteuses à leur façon. Une prise de conscience suffisante pour susciter mon envie d’en apprendre davantage sur cette face dissonante méconnue et d’enclencher la petite turbine de l’imagination.

Vous avez choisi plusieurs perspectives de narration : celle du narrateur spectateur et anonyme, celle de la tierce personne témoin de certains événements et de certaines périodes de la vie de Niki de Saint-Phalle, la première personne… Était-ce un moyen pour vous de maintenir une certaine distance entre vous-même et votre personnage, pour ne pas vous perdre en elle ?

Il est assez juste de parler d’un retrait volontaire. Je ne souhaitais pas, effectivement, que mon sujet soit prétexte à me raconter en creux ou en parallèle, à dévier de temps à autre le projecteur pour le braquer sur l’auteure et ses préoccupations ouvrières ou sur l’individu en butte à ses propres difficultés d’être femme et mère. Ce qui peut apparaître pertinent chez certains auteur.e.s ne l’est pas pour moi. C’est peut-être même l’inverse : l’obscurité et le silence des coulisses me conviennent très bien. Au point où il m’a plu, par exemple, d’effacer toute trace des questions de la romancière (moi peut-être ?) interviewant les proches de Niki. En revanche, je n’ai jamais pensé la multiplicité des modalités narratives comme une manière de tenir mon personnage à distance et éviter ma propre vampirisation. Cet éclatement tient plutôt de la volonté d’abord de multiplier les angles de vue sur le personnage, d’exciter le miroitement de ses facettes, mais aussi de suggérer ses bris intérieurs, l’éparpillement souterrain de son être dès l’enfance, et qu’il me semble retrouver dans l’ensemble de son œuvre, qu’il en aille des agglomérats d’objets qui composent ses tableaux-tirs ou ses Mariées, ou même ses premiers collages sur plâtre, de la parcellisation du corps-patchwork des Nanas, des mosaïques du Jardin des Tarots. Le morcellement du texte tient donc davantage de sa contamination par le trencadis que d’une stratégie d’évitement.

Est-ce justement cette juxtaposition de perspectives qui fait que votre texte est un roman, et pas une biographie ?

Cette convention qui veut que l’on classe les œuvres littéraires me met un peu mal à l’aise. Mais, puisqu’un texte ne peut se déclarer tout simplement texte, je tiens, il est vrai, à étiqueter le mien non « biographie » mais « roman ». D’abord parce que cet ouvrage, même si la chronologie et l’histoire de Niki sont respectées, n’a pas prétention à l’exhaustivité et ne s’envisage pas comme la somme d’une documentation patiemment collectée. Je n’ai eu, pour ma part, d’autre accès au personnage que celui offert par ses œuvres, ses écrits autobiographiques, ceux de ses biographes, les catalogues d’exposition, et ce qui peut se glaner sur Internet, photos, vidéos, témoignages, archives, tout cela ayant constitué non pas tant la matière même du livre, que le terreau où je pouvais faire germer mes rêveries. Mais « rêverie » n’étant pas encore une catégorie générique patentée, il faut donc s’accommoder de celle de roman, genre dont la malléabilité et la perméabilité aux autres formes depuis longtemps reconnues permettent, selon moi, d’accueillir toute littérature composite, métissée, expérimentale même. Car, personnellement, c’est ainsi que je conçois le roman : comme un vaste terrain de jeux, un espace ludique, où chacun, auteur.e. comme lecteur.rice, pourrait vivre des aventures qui ne soient pas seulement narratives, mais aussi langagières et formelles.

Le personnage de Niki de Saint-Phalle vous permet d’aborder des questions aussi cruciales que cruelles. Parmi elles, l’inceste, la maternité et l’existence ou non du fameux instinct maternel, la contradiction entre la belle femme, le mannequin objet de désirs et de fantasmes et la femme artiste, rebelle, maîtresse de sa vie, le paradoxe entre cette liberté et la relation avec Jean Tinguely, libre en apparence, et finalement aussi ardente que « sexiste ». Comment expliquez-vous que le personnage de Niki soit aussi mal connu ? Votre livre a-t-il pour objectif principal de dire qui était Niki de Saint-Phalle ? Était-il difficile de tracer la ligne entre intimité et vérité ?

Je ne saurais pas vraiment dire à quel point le personnage est méconnu. Mais si ce devait être le cas, tant mieux dans un sens, car peut-être que ce roman pourrait aviver la curiosité des lecteur.rice. s et leur désir d’en savoir plus sur cette femme et son cheminement créatif ou du moins celui que je lui prête, puisqu’il est bien entendu que le roman autorise cette liberté. Et quelle liberté ! Celle de pouvoir, à partir des séismes qui jalonnent une existence, imaginer les vibrations qui les précédent, les secousses secondaires, les failles dessinées.

Il m’a plu, par exemple, à partir de cette phrase balancée un jour à Niki, alors mariée à Harry Mathews, la réduisant au statut de « femme d’écrivain faisant de la peinture », cette humiliation dont elle a fait un déclic et le point de départ de sa détermination à se prouver autre, d’imaginer la frustration d’une femme empêchée, bouffée par son quotidien ingrat de jeune mère, dont les aspirations créatives sont réduites aux interstices qu’il faut creuser à la petite cuillère. Et ici, il ne s’agit plus seulement de Niki de Saint Phalle, mais de toutes les femmes, artistes ou non, qui bataillent pour s’exprimer ailleurs et autrement que dans le couple et la maternité. L’intimité que vous évoquez tient, je pense, à cette volonté qui est la mienne, ou du moins cette tentative, de parler de la condition féminine à travers le destin singulier de Niki de Saint Phalle. Dire « je » à sa place, même si parfois je me l’autorise, n’est pas véritablement légitime. Néanmoins, imaginer ses sensations, ses émotions, ses contradictions quand elle se mesure au désamour d’une mère, au traumatisme d’un viol ou d’un avortement, à la désillusion des épouses, aux interrogations de la maternité, aux montagnes russes de la passion amoureuse, aux misères et grandeurs de son corps, à l’ambiguïté du masculin, à l’exaltation des grands projets, au deuil d’un proche, cela me semble légitime puisque je puis, moi-même en tant que femme, être traversée des mêmes. Sans beaucoup d’originalité de ma part, je dirais que jeter des ponts entre le particulier et l’universel motive finalement tout dessein d’écriture.

L’œuvre de Niki de Saint-Phalle est aussi mal connue que sa personnalité : vous en parlez avec beaucoup de tendresse, un regard très affûté. Là encore, comment expliquez-vous que son œuvre se résume trop souvent aux fameuses Nanas ?

Comme je l’ai avoué précédemment, ma connaissance de Niki de Saint Phalle s’arrêtait aux Nanas, et je ne pense pas me tromper en disant que c’est le cas de beaucoup d’entre nous. C’est par cette série qu’elle a réussi à accéder à une notoriété internationale et on peut le comprendre : quoi de plus réjouissant que ce cri de guerre gigantal aux couleurs de carnaval, cette liesse annoncée un peu partout dans le monde par des corps survitaminés qui semblent danser la victoire prochaine ? Le pouvoir aux femmes enfin ! La série des Nanas, c’est une œuvre-fête, une œuvre-célébration, qui a l’art de plaire au plus grand nombre. Les œuvres qui les précédent et leur succèdent, en revanche, ne sont pas aussi « consensuelles ». Porte-parole de la femme, elles le sont cependant, mais, plutôt que de véhiculer un message d’espoir, ces œuvres charrient avec elles l’amertume des constats. Je pense, par exemple, aux Mariées ou aux Accouchements, à leurs corps livides et monstrueux, dévorés de l’intérieur, qu’on ne regarde pas sans malaise. Ce sont des œuvres qui dérangent, effraient avec leur laideur travaillée, et dont on préférait se détourner. Personnellement, ce sont pourtant elles qui m’émeuvent le plus, parce qu’elles nous parlent de manière très crue de l’accablement de Niki, et, par extension, du destin féminin à contrarier ou à accepter, et réussissent, par l’indisposition qu’elles peuvent susciter, à instiller ce petit peu de révolte nécessaire à l’avènement des Nanas. Les unes ne vont pas sans les autres, et c’est ce lien logique entre les créations que j’ai voulu aussi essayer de mettre à nu.

Votre livre est extrêmement émouvant, mais il constitue aussi un véritable voyage dans l’histoire de l’art contemporain. Avez-vous souhaité, en procédant ainsi, remettre à leur place un certain nombre d’idées reçues ou de préjugés ? Comment avez-vous réussi à évoquer la question très délicate de la femme artiste dans le milieu artistique contemporain ?

Il y avait au départ un chapitre qui interrogeait la situation de la femme dans le milieu de l’art en partant des revendications activistes des Guerrilla Girls. Il a cependant dû être retiré car il tendait à effriter un peu la narration. Néanmoins, cette interrogation subsiste dans le roman à travers les réactions masculines devant le travail créatif de Niki, les sidérations, les incompréhensions, les petites phrases lancées à son intention, petites phrases en apparence anodines mais qui, pour peu que l’on se décentre, deviennent assassines. Ce que j’ai aimé chez Niki, et ce qu’il m’a plu de faire saillir, c’est sa détermination à défendre cette place, son acharnement à combattre tous ceux qui la jugeaient problématique. Dans sa vie, dans son œuvre, contre la maladie, contre la dépression, elle a toujours été cette fantastique guerrière, armée jusqu’aux dents de son orgueil et de sa hargne. Et elle a réussi : il n’y a qu’à voir l’équilibre trouvé dans le duo qu’elle formait avec Tinguely, la surenchère folle de leurs projets à laquelle ils participaient à parts égales. Mais pour cette victoire-ci, combien de sculptrices, peintres, photographes, écrivaines, musiciennes, contraintes de laisser leur talent s’étioler à l’ombre de leur compagnon artiste, parce qu’à ceux-là, il faut une intendante, une secrétaire, une cuisinière, une gouvernante, une assistante ? Et puis, à quel prix cette victoire ? Car oui, Niki n’a pas vécu cette vie d’ombre, oui, elle a réussi à se mesurer aux hommes, à devenir cette héroïne aux exploits spectaculaires qu’elle avait toujours rêvé être. Cependant, pour pouvoir prétendre à tout cela, il a fallu refuser, sacrifier, en l’occurrence ici ses propres enfants: un choix déchirant qui a attiré sur elle de nombreux doigts accusateurs et dont elle n’a cessé de porter la culpabilité. De ce procès et cette injustice, j’ai cherché à me faire la voix.

Vous avez trouvé l’équilibre délicat entre une écriture et une structure très travaillées et un aspect émotionnel très fort, évitant ainsi de tomber dans le piège de la « biographie romancée » et celui de la « biographie qui tend vers l’autobiographie ». Étiez-vous consciente de ces pièges quand vous écriviez ?

Concernant la veine autobiographique, comme je l’ai évoqué précédemment, le danger a été facile à éviter car elle ne m’a jamais tentée. Pour ce qui est de la « biographie romancée », mon intention était également de m’en détourner. Le risque du projet était, à trop suivre Niki dans les méandres de ses désespoirs, de laisser l’écriture s’amollir dans le pathétique, de faire vibrer la corde lyrique un peu trop fort. Cela aurait été, de toute manière, en contradiction avec le personnage dont le rire a toujours allégé la peine. C’est pour cette raison, et je vous remercie d’en faire la remarque, que l’écriture et la structure de ce texte ont été exigeantes. Pour le langage, il s’agissait de trouver un juste équilibre entre le poétique et des registres plus triviaux, d’autant que Niki s’exprimait elle-même avec beaucoup de liberté sans songer à se policer. S’agissant de la structure, je tenais absolument à ménager des espaces de respiration pour le lecteur, des endroits où il puisse souffler, sourire ou même rire, histoire de soulager les tensions parfois fortes que peuvent susciter certains passages. Moi-même j’en avais besoin. Enfin ces ruptures de ton étaient primordiales à mon sens pour rendre hommage autant à son œuvre baroque qu’à la femme qu’elle était, vibrante, vivante, d’une gaieté féroce et lumineuse.

Avez-vous activement participé au très beau travail typographique qui a été réalisé sur votre livre ? Est-ce un aspect du livre qui vous tient particulièrement à cœur ?

J’ai conçu toutes les compositions typographiques qui ponctuent le roman, aidée pour certains d’entre eux par mon fils aîné étudiant en art et donc plus compétent que moi. Puis le maquettiste a finalisé et parfait la mise en page en respectant mes souhaits. Certains de ces jeux, néanmoins, n’ont pas trouvé leur place dans le texte final, parfois pour éviter la surcharge visuelle et la systématisation, d’autres fois parce que cela n’aurait pu se faire au niveau de l’imprimeur. D’autres ont demandé pas mal de tâtonnements avant de trouver leur forme finale. Le chapitre le plus ardu a été celui du Jardin des Tarots. D’abord parce qu’il me fallait rendre compte dans un nombre de pages resserrées de vingt ans de la vie de Niki de Saint Phalle. Et puis aussi, et surtout, parce que je voulais ce chapitre comme une espèce de précipité, de mise en abyme du texte fragmenté, une résonance évidente du titre parce que la technique du trencadis n’a jamais été mieux exploitée par l’artiste que dans cette œuvre démentielle. Il m’incombait donc de rendre, avec le seul noir et blanc des pages écrites, la répétition des motifs, l’équilibre des couleurs, la réflexion des miroirs. Autant dire que les tentatives ont été nombreuses pour obtenir et harmoniser cet effet mosaïque. C’est finalement Pascal Arnaud, mon éditeur, qui a trouvé le format carte à jouer pour la description des Lames, lequel est venu s’ajouter à la diversification des polices. Pour les calligrammes, la mise en forme s’est révélée plus évidente et le travail a davantage porté sur les effets sonores et rythmiques. Je pense, par exemple, à ceux qui se présentent comme une succession de termes inventoriant les matériaux composites de certaines productions de Niki : l’important ici était de faire relief. Mais cela vaut, finalement, pour l’entièreté de l’ouvrage. Car la gageure de ce texte, celle que j’ai essayé de relever, à laquelle j’ai beaucoup travaillé, était de parvenir à transposer une œuvre sculpturale, monumentale parfois, sur la platitude du papier et l’étroitesse de la page, à la traduire, la décrire, lui rendre hommage même, avec les petits moyens de l’écrivain.e, avec la seule matière à disposition et de la seule manière possible : en jouant avec la plasticité du texte.

[divider style= »dashed » top= »20″ bottom= »20″]

[one_half]

Trencadis de Caroline Deyns

Quidam éditeur – août 2020

[button color= »gray » size= »small » link= »https://www.quidamediteur.com/ » icon= » » target= »true » nofollow= »false »]Site web[/button][button color= »blue » size= »small » link= »https://www.facebook.com/quidam.editeur/ » icon= » » target= »true » nofollow= »false »]Facebook[/button][button color= »pink » size= »small » link= »https://www.instagram.com/quidamediteur/ » icon= » » target= »true » nofollow= »false »]Instagram[/button][button color= »green » size= »small » link= »https://twitter.com/quidamediteur » icon= » » target= »true » nofollow= »false »]Twitter[/button]

[/one_half][one_half_last]

[/one_half_last]

[divider style= »dashed » top= »20″ bottom= »20″]